なぜあなたのDX企画は稟議が通らないのか?

DXの稟議が通らない理由と、突破するためのアプローチ

「DXを進めたいのに、稟議がなかなか通らない」。そんな壁に直面している担当者は少なくありません。

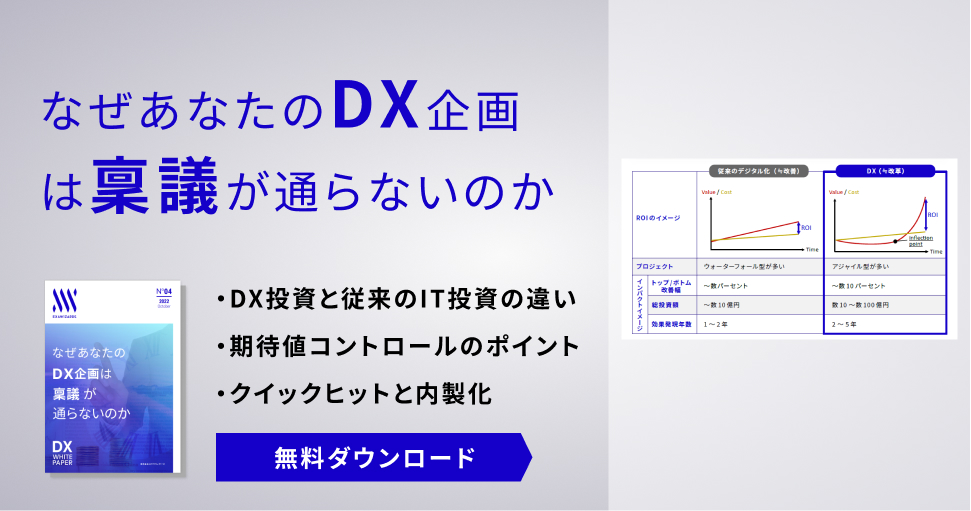

実際、従来型のIT予算とDXへの投資では、求められる説明内容もROIの見せ方も大きく異なります。では、どのようにアプローチすればよいのでしょうか。

本記事では、DX稟議の通し方に悩む方のために、「社内理解の得方」「期待値コントロールのポイント」「予算確保後の進め方」など、実践的な視点から整理しました。

成功の秘訣を資料でチェック

IT投資とDX投資は、まったく別物です

まず押さえるべきは、従来のIT投資(効率化・省力化)と、DX投資(ビジネス変革)では目的も評価軸も違うという点です。

|

項目 |

従来のIT/システム投資 |

DX投資 |

|

投資目的 |

オペレーションの効率化 |

事業変革・競争優位性の確立 |

|

投資判断 |

短期ROI・定量評価 |

中長期の変革効果・定性評価も含む |

|

推進手法 |

ウォーターフォール型 |

アジャイル・共創型 |

DX稟議では、この違いを理解してもらうことが第一歩です。資料では、上記を図解で可視化しています。

社内の理解を得るには?──期待値コントロールの3つの視点

DXの必要性は理解されても、ROIや進捗の見せ方で期待と現実がズレてしまうことはよくあります。

そのため、初期段階で“3つの視点”から期待値をコントロールする設計が重要です。

- DX対象を明確化

なぜその業務/部門をDXするのか?という根拠を示し、プロジェクト関係者と共通認識を持つ

- 定性評価項目をあらかじめ設計

PoCの前に「どういう状態なら成功とみなすか?」を定義しておく

- 投資回収期間の想定を共有

中長期での回収見込みを提示。1年単位の費用対効果だけで判断されるのを避ける

“稟議の通し方ガイド”を今すぐ入手

稟議通過後にやるべきこと──小さな成功と内製化が鍵

予算を確保したら、まずは小さな成功(クイックヒット)を狙えるテーマを選びましょう。

- 明確な工数がかかっている業務

- 季節性や繁忙期に負荷が偏る業務

- 部門横断で業務インパクトがあるテーマ

こうしたテーマは、成果が見えやすく、社内での支持が得やすい傾向があります。

また、外部に丸投げせず、自社内にナレッジを蓄積していく「内製化」も重要な視点です。

DXは継続的な取り組みです。外部ベンダーとの共創を通じて、社内の“デジタルケイパビリティ”を育てていきましょう。

稟議が通らないとお悩みの方へ──まずは資料をダウンロードしてご活用ください

DX稟議のポイントは、「投資の意味づけ」と「期待値のすり合わせ」にあります。本資料では、社内説明にそのまま使える表現例や図解、期待値設計のステップまで網羅しています。

そのヒントを資料でご覧ください