「日々の報告書作成に追われて、本来やるべき戦略的な業務に手が回らない…」

「ChatGPTを試してはみたけれど、チャットのUIだけだと不便で、本当に業務を任せるには物足りない…」

デジタル変革が叫ばれる今、多くの企業担当者がこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。そんな中、解決の鍵として注目を集めているのが「AIエージェント」です。

「AIエージェントって結局何?」「どうやって導入すればいいの?」といった疑問を持つ企業のDX担当者が知っておくべきAIエージェントの基本から、具体的な導入ステップ、そして未来の可能性までを、分かりやすく解説していきます。読み終える頃には、AIエージェントがあなたの会社の「頼れる相棒」になる未来が見えてくるはずです。

AIエージェントの基本

まずは「AIエージェントとは何か?」という基本から見ていきましょう。

AIエージェントとは?

AIエージェントを一言でいうと、「自律的に考え、行動するAI」のことです。

これまでのAIが、私たちの質問に「答える」のが得意な”物知りの専門家”だったとすれば、AIエージェントは、与えられた目標に向かって計画を立て、必要なツールを使いこなし、タスクを「実行する」ことができる”優秀なアシスタント”のような存在。都度人間の指示を与えずとも、自ら仕事を進めてくれるのが最大の特徴です。

実際に、主要なAI企業も「自律性」や「実行力」を重視してAIエージェントを定義しています。

| 企業名 | AIエージェントの定義 | 重視する特徴 |

|---|---|---|

| OpenAI | 複雑なタスクを自律的に実行するAIシステム | 推論能力と実行力 |

| Anthropic | LLM が独自のプロセスとツールの使用を動的に指示し、タスクの達成方法を制御するシステム | 安全性と制御可能性 |

| ユーザーの代わりに目標を追求し、タスクを完了させるソフトウェア システム | 適応性と継続学習 |

出典: 「New tools for building agents」 OpenAI (2025年3月)

「AI エージェントとは定義、例、種類」Google Cloud

「Building Effective AI Agents」Anthropic (2024年12月)

これはつまり、AIエージェントが単なる「便利な応答ツール」ではなく、企業の業務プロセスに深く入り込み、成果を出す「問題解決のパートナー」として期待されている、ということなのです。

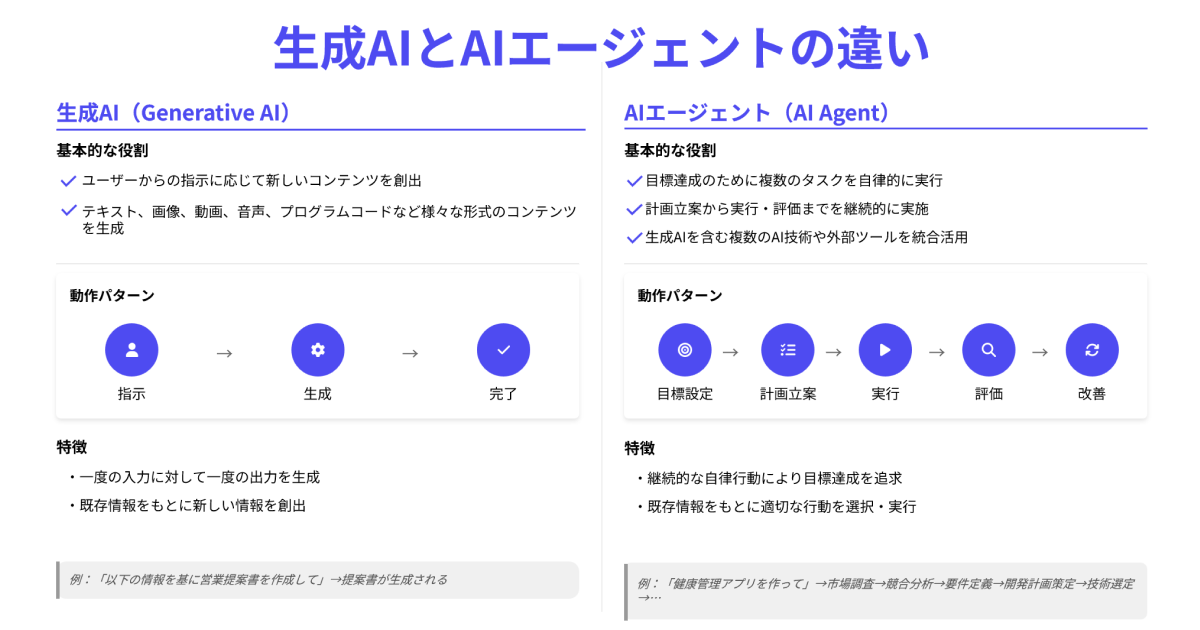

「生成AI」と「AIエージェント」は何が違うの?

よく聞かれる質問の一つが、「生成AIとAIエージェントの違いが分からない」というものです。両者は密接に関連していますが、役割と動作方式には明確な違いがあります。

基本的な役割の違い

生成AIは、ユーザーからの指示に応じて新しいコンテンツを創出することに特化したAI技術です。テキスト、画像、動画、音声、プログラムコードなど、様々な形式のオリジナルコンテンツを生成できます。

AIエージェントは、目標達成のために複数のタスクを自律的に実行し、計画立案から実行・評価までを継続的に行うシステムです。生成AIを含む複数のAI技術や外部ツールを統合活用し、複雑な問題解決を行います。

動作方式の根本的な違い

生成AIとAIエージェントの違いには以下のようなアプローチの違いもあります。

生成AI:受動的(リアクティブ)なアプローチ

- 動作パターン: ユーザーの指示→コンテンツ生成→完了

- 特徴: 一度の入力に対して一度の出力を生成

- 役割: 既存情報をもとに新しい情報を創出

- 例: 「以下の情報を基に営業提案書を作成して」→提案書が生成される

AIエージェント:能動的(プロアクティブ)なアプローチ

- 動作パターン: 目標設定→計画立案→実行→評価→改善の循環

- 特徴: 継続的な自律行動により目標達成を追求

- 役割: 既存情報をもとに適切な行動を選択・実行

- 例: 「健康管理アプリを作って」→市場調査→競合分析→要件定義→開発計画策定→技術選定→開発進捗管理→テスト実行→リリース準備→効果測定→改善提案

機能面での詳細比較

生成AIとAIエージェントを機能面で比較した表が

| 項目 | 生成AI | AIエージェント |

|---|---|---|

| 自律性 | 低い(ユーザー指示が必要) | 高い(独立して意思決定・行動) |

| 対話性 | 単発の質問応答 | タスク全体を通じた継続的やり取り |

| 学習能力 | 主に学習データから推論 | 実行結果から継続的に学習・適応 |

| 複雑さ | 単一タスクに特化 | 複雑な複数ステップのワークフロー |

| ツール連携 | 基本的に単独動作 | 外部API、データベース、アプリケーション連携 |

| 意思決定 | コンテンツ生成のみ | 戦略的判断と行動選択 |

AIエージェントは、他のAI技術と連携しながら、より複雑で広範囲な業務を自動化できる、とイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

企業での活用場面の違い

企業での活用例はそれぞれ以下のようになっています。

生成AIの典型的な活用例

- 文書作成支援: 報告書、提案書、メール文面の作成

- マーケティング: 広告コピー、SNS投稿、商品説明文の生成

- 開発支援: プログラムコード生成、技術文書作成

- 翻訳・要約: 多言語翻訳、長文要約、議事録作成

AIエージェントの典型的な活用例

- 営業プロセス管理: 見込み客発掘→接触→商談→受注まで一貫管理

- プロジェクト運営: スケジュール管理、リソース配分、進捗監視、課題解決

- 顧客サポート: 問い合わせ対応→問題分析→解決策実行→満足度確認

- 在庫最適化: 需要予測→発注計画→在庫調整→コスト最適化

AIエージェントの方がより複雑で高度かつ広範囲なスコープのタスクを実行してくれることがわかります。

AIエージェントの仕組み

では、AIエージェントはどのようにして自律的にタスクをこなしているのでしょうか?その頭脳の中では、以下の4つのステップが高速で繰り返されています。

1. タスクの分解・管理

「四半期売上報告書を作成する」という大きな目標を、「①データ収集 → ②分析 → ③グラフ作成 → ④レポート執筆 → ⑤最終チェック」といった具体的なステップに自分で分解します。

2. 状況判断・推論

「データが足りないな…」と判断すれば追加で調査を行ったり、「このグラフでは伝わりにくいから、別の表現方法を試そう」と考えたりします。

3. 行動・実行

実際にデータベースにアクセスしたり、分析ツールを起動したり、ドキュメントを作成したりと、具体的なアクションを実行します。

4. 結果のフィードバック・学習

実行した結果が目標達成に繋がったかを評価します。もしうまくいかなければ計画を修正し、成功した方法は次のタスクに活かしていきます。

この「計画→実行→評価→改善」というサイクルを自ら回し続けることで、AIエージェントは人間の細かな指示なしに、継続的に業務を遂行できるのです。

なぜ今、AIエージェントが注目されるのか?

なぜ今、これほどまでにAIエージェントが注目を集めているのでしょうか。その背景には、技術の進化と、企業が抱える切実な課題があります。

2025年が「AIエージェント元年」と呼ばれる理由

2025年が「AIエージェント元年」とまで言われる背景には、いくつかの技術的なブレイクスルーが重なったことがあります。

LLM(大規模言語モデル)の飛躍的な進化

AIの頭脳であるLLMの性能が劇的に向上し、複雑な指示を正確に理解し、論理的な計画を立てる能力が人間レベルに近づいてきたことが挙げられます。

主要ベンダーの本格参入

AWS、Microsoft、Googleといった巨大テック企業が、企業向けのAIエージェント開発プラットフォームを次々と発表。これにより、多くの企業がAIエージェントを導入しやすい環境が整いました。

実用化の加速

技術競争が激化する中で、AIの判断を人間がチェックする「Human in the Loop(人間参加型ループ)」といった安全機能も実装され、企業が安心して使えるレベルに達してきたと考えられます。

避けては通れない、企業を取り巻く環境の変化

技術の進化だけではありません。多くの企業が直面している深刻な課題も、AIエージェントへの期待を後押ししています。

深刻化する労働力不足

ご存知の通り、日本では生産年齢人口の減少が続いており、特にIT人材の不足は深刻です。業務の属人化も進み、ベテラン社員の退職によるノウハウの喪失に頭を悩ませる企業も少なくないでしょう。

出典:総務省「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」 2024年8月

待ったなしのDX推進

デジタル技術を活用してビジネスを変革するDXは、もはや一部の先進企業のものではありません。顧客体験の向上やコスト削減のために、あらゆる企業にとって必須の取り組みとなっています。

高度化する自動化へのニーズ

これまでのRPA(Robotic Process Automation)では、決められた作業の自動化が中心でした。しかし今、企業が求めているのは、「イレギュラーな事態にも対応できる、判断力を伴った自動化」であり、まさにAIエージェントが得意とする領域なのです。

市場規模と成長予測

AIエージェント市場は、まさにこれから爆発的な成長が見込まれています。

ある調査によると、国内のAIエージェント市場は、2029年度には135億円規模に達すると予測されており、これは年平均で142.8%という驚異的な成長率です。

出典:アイ・ティ・アール(ITR)「AIエージェント基盤市場は2029年度に135億円、ITR予測」 2025年8月22日

この数字が意味するのは、AIエージェントが一時的なブームではなく、数年後には企業の競争力を左右する、当たり前のテクノロジーになっている可能性が高いということです。すでに大企業の多くが導入に向けた実証実験(PoC)を計画しており、この波に乗り遅れないための準備が求められています。

AIエージェントの種類とレベル

AIエージェントの導入を成功させるには、技術の発展段階を理解し、段階的なアプローチを取ることが重要です。

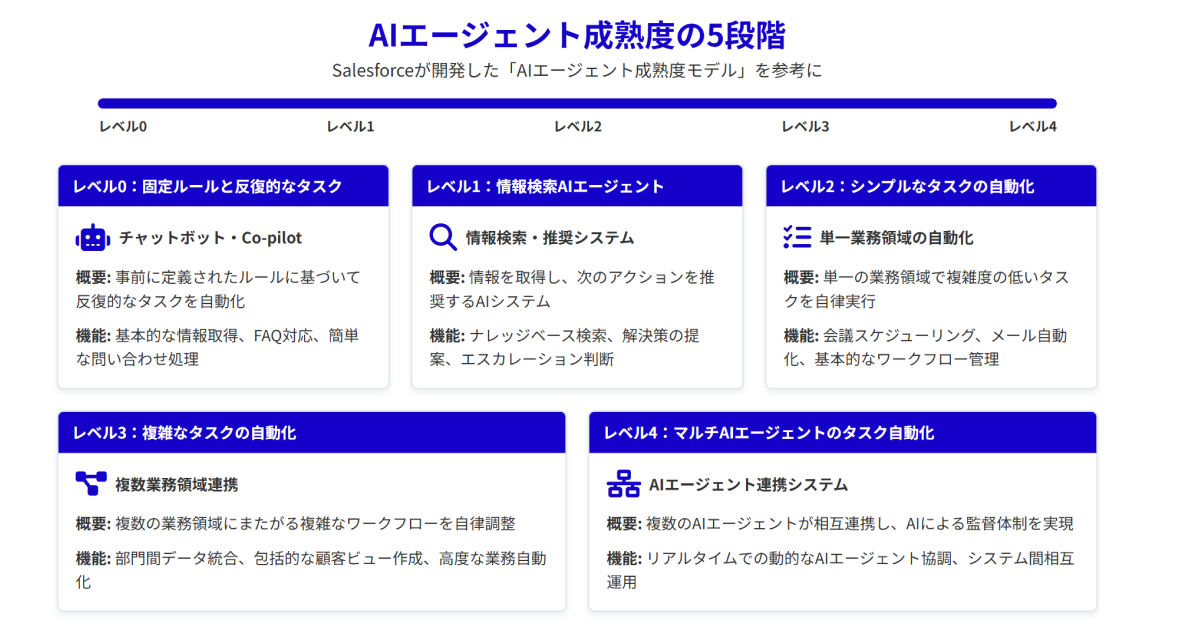

AIエージェント成熟度の5段階

Salesforceが開発した「AIエージェント成熟度モデル」を参考に、AIエージェントの5つの段階をご紹介します。

レベル0:固定ルールと反復的なタスク(チャットボット・Co-pilot)

- 概要: 事前に定義されたルールに基づいて反復的なタスクを自動化

- 機能: 基本的な情報取得、FAQ対応、簡単な問い合わせ処理

- 特徴: 推論や学習機能なし、決定木による単純な処理

- 適用例: パスワードリセット、基本的なカスタマーサポート

レベル1:情報検索AIエージェント

- 概要: 情報を取得し、次のアクションを推奨するAIシステム

- 機能: ナレッジベース検索、解決策の提案、エスカレーション判断

- 特徴: 推論機能による適切な推奨、人間の最終判断が必要

- 適用例: 顧客サポートでのトラブルシューティング提案、技術文書検索

レベル2:シンプルなタスクの自動化

- 概要: 単一の業務領域で複雑度の低いタスクを自律実行

- 機能: 会議スケジューリング、メール自動化、基本的なワークフロー管理

- 特徴: サイロ化されたデータ環境での自律動作

- 適用例: 社内カレンダー・メールシステム連携、簡単な承認フロー

レベル3:複雑なタスクの自動化

- 概要: 複数の業務領域にまたがる複雑なワークフローを自律調整

- 機能: 部門間データ統合、包括的な顧客ビュー作成、高度な業務自動化

- 特徴: CRM、カスタマーサービス、財務など複数システム連携

- 適用例: 顧客対応から請求処理まで一貫した業務プロセス管理

レベル4:マルチAIエージェントのタスク自動化

- 概要: 複数のAIエージェントが相互連携し、AIによる監督体制を実現

- 機能: リアルタイムでの動的なAIエージェント協調、システム間相互運用

- 特徴: 異なるスタック・ベンダー間でのシームレスな連携

- 適用例: 注文処理・在庫管理・顧客フィードバックの完全自動化

この段階的アプローチにより、企業は技術的リスクを最小化しながら、AIエージェントの恩恵を最大化できます。重要なのは、各段階での成功を確実にしながら、次のレベルへの準備を並行して進めることです。

出典:Salesforce 「AIエージェント成熟度モデル」 2025年6月

AIエージェントの業務用途別分類

企業でのAIエージェント導入を検討する際、業務の性質と求める効果に応じた分類を理解することが重要です。機能レベルと実際の業務適用の観点から、5つの主要な業務用途別分類をご紹介します。

単純反射型:定型業務の完全自動化

- 特徴: 現在の状況に基づいて事前定義されたルールで自動実行

- 機能レベル: メモリ保持なし、条件-動作ルールによる単純処理

- 適用業務: 定時処理(給与計算、請求書発行、レポート生成)、環境制御(空調管理、照明制御、セキュリティシステム)、基本的な品質チェック(仕様書通りの検査、規格適合確認)

- 活用例: 毎日決まった時間にシステムバックアップを実行、設定温度での空調自動制御

- 導入難易度: 低

モデル更新型:環境変化対応業務

- 特徴: 記憶機能を持ち、新しい情報でモデルを継続更新

- 機能レベル: 内部モデル維持、過去の経験と現在状況の統合判断

- 適用業務: 在庫管理(需要変動に応じた発注調整)、設備保守(機器状態監視と予防保全)、セキュリティ監視(異常パターン検知と対応)

- 活用例: ロボット掃除機の清掃ルート最適化、生産ライン異常検知システム

- 導入難易度: 中

目標達成型:KPI指向業務

- 特徴: 明確な目標設定と達成のための計画立案・実行

- 機能レベル: 目標に向けた行動計画策定、複数選択肢からの最適解選択

- 適用業務: 営業目標達成支援(見込み客開拓、商談管理、成約率向上)、プロジェクト管理(スケジュール調整、リソース配分、進捗管理)、マーケティング施策実行(ターゲット設定、施策選択、効果測定)

- 活用例: 最短ルート案内システム、売上目標達成のための自動営業施策

- 導入難易度: 中-高

効用最適化型:コスト・リソース最適化業務

- 特徴: 複数の評価基準を統合し、総合的な効用を最大化

- 機能レベル: 効用関数による多面的評価、複雑な制約条件下での最適解導出

- 適用業務: サプライチェーン最適化(調達コスト、品質、納期の総合最適化)、人員配置最適化(スキル、コスト、作業負荷のバランス調整)、投資判断支援(リスク、リターン、流動性の総合評価)

- 活用例: 燃費・時間・コストを考慮した配送ルート最適化、リソース配分の全社最適化

- 導入難易度: 高

学習進化型:継続改善業務

- 特徴: 経験から学習し、継続的にパフォーマンスを向上

- 機能レベル: 4つの構成要素(学習・批評・パフォーマンス・問題生成)による自己改善

- 適用業務: 顧客体験向上(パーソナライゼーション、推奨システム、満足度向上)、品質管理(不良品検出精度向上、品質基準の動的調整)、需要予測(市場変化に応じた予測モデル改善)

- 活用例: ECサイトのパーソナライズ推奨、製造業の品質検査システム

- 導入難易度: 高

AIワークフロー vs AIエージェント

ここで、よく比較される「AIワークフロー」との違いにも触れておきましょう。

AIワークフロー

特徴: あらかじめ決められた手順通りに、業務を正確に実行します。

向いている業務: 経費精算や受発注処理など、手順が固定化された定型業務。

AIエージェント

特徴: 状況に応じて、自ら最適な手順を考えて柔軟に行動します。

向いている業務: 市場調査や競合分析など、状況変化への対応や創造性が求められる非定型業務。

どちらが良いというわけではなく、「業務の性質」や「求める柔軟性」に応じて使い分けることが、導入成功の鍵となります。

【業界別】AIエージェントの活用事例

実際に企業がAIエージェントをどのように活用し、どんな成果を上げているのか、具体的な事例を見ていきましょう。

製造業:トヨタ自動車の技術開発支援

日本のものづくりを牽引するトヨタ自動車では、技術開発の現場でAIエージェントが活躍しています。

概要: 過去30年分の膨大な技術文書を学習した9つの専門AIエージェントが協働し、約800人のエンジニアをサポートしています。

活用方法: 新しい技術課題が発生すると、AIが関連する過去の事例や解決策を瞬時に提示。さらに、その課題に最も詳しい社内の専門家まで推薦してくれます。

成果: 技術的な検討にかかる時間が平均で40%も短縮されたほか、若手エンジニアの育成にも貢献しているとのことです。

出典:Microsoft「トヨタ自動車、エンジニアの知見をAIエージェントで継承へ」 2024年11月

IT・サービス業:NECのオリジナルビール開発

IT大手のNECは、AIエージェントを商品開発に応用するというユニークな取り組みを行いました。

概要: 顧客の「人生の思い出」をヒアリングし、その内容を分析して世界に一つだけのオリジナルビールのレシピを開発するAIエージェントを構築しました。

AIの役割: インタビュー内容から感情を読み取り、味覚データを元に麦芽やホップの最適な配合を自律的に開発します。

成果: なんと、商品開発期間を従来の6ヶ月から2ヶ月へと大幅に短縮。顧客満足度も非常に高い結果となったそうです。

出典:NEC「NECとコエドブルワリー、Agentic AIとビール職人が協働し、AIクラフトビール「人生醸造craft」第2弾を開発」 2025年3月

コンサルティング業界:デロイト トーマツの分析業務改革

高度な知的労働が求められるコンサルティング業界でも、AIエージェントの導入が進んでいます。

概要: 役割の異なる複数のAIエージェント(リサーチ担当、分析担当、資料作成担当など)がチームを組み、コンサルタントの分析業務を支援します。

特徴: AIの判断を必ず人間がチェックする仕組み(Human in the Loop)を導入し、品質と安全性を確保しています。

成果: これまで5日かかっていた市場調査レポートの作成が、わずか1日で完了するように。これにより、コンサルタントはより戦略的な思考やクライアントとの対話に時間を使えるようになりました。

出典:デロイト トーマツ「デロイト トーマツ、LLMを自律的に連携させ業務を自動化する「マルチエージェントアプリ」を開発」 2025年

これらの事例から分かるのは、AIエージェントが単なる業務効率化ツールに留まらず、商品開発や人材育成といった企業の根幹に関わる領域で、新たな価値を生み出す戦略的なパートナーとして機能し始めているということです。

AIエージェント導入のメリットと、知っておきたい注意点

AIエージェントの導入は、企業に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。ここでは、その具体的なメリットと、導入前に押さえておきたい注意点を整理します。

導入で得られる3つの大きなメリット

AIエージェントを導入することで、主に以下の3つのメリットが期待できます。

1. 業務の自律化と、現場の負担軽減

これまで人間が時間をかけて行っていた作業を、AIエージェントが24時間365日実行してくれます。データ入力や定型レポートの作成といった単純作業から解放されるだけでなく、人為的なミスも大幅に削減できるでしょう。例えば毎月2日かかっていたような月次のレポートの作成時間が自動化され工数を0にすることも可能です。

2. 意思決定のスピードと精度が向上

AIエージェントは、膨大なデータを瞬時に分析し、客観的な判断材料を提供してくれます。これにより、人間の勘や経験だけに頼らない、データに基づいた迅速かつ正確な意思決定が可能になります。これまで数週間かかっていた市場分析が数日で完了するようになり、ビジネスチャンスを逃しません。

3. 「人でなければできない仕事」への集中

これが最も重要なメリットかもしれません。定型業務をAIエージェントに任せることで、社員は創造的なアイデアの発想、戦略の立案、顧客との関係構築といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、社員のモチベーション向上にも繋がります。

導入前に知っておきたいリスクとデメリット

AIエージェントの導入を成功させるためには、事前に以下のような注意点も理解しておくことが大切です。

既存システムとの連携

社内の古いシステムとのデータ連携が、技術的に難しいケースもあります。また、外部連携ツールと連携させるときにAPI連携などが実施できる環境なのかなど、導入前に専門家や企業のセキュリティ担当による十分な調査・事前確認が必要です。

セキュリティとガバナンス

機密情報を扱うAIエージェントのセキュリティ対策は必須です。また、AIの判断プロセスをどう管理し、誰が責任を持つのか、社内ルールを明確にしておく必要があります。

従業員の心理的な抵抗感

「仕事が奪われるのではないか」という不安や、そもそも新しいことを受け入れづらいという心理的ハードルから、現場の従業員が導入に抵抗感を示す、もしくはかなり時間がかかることも考えられます。なぜ導入するのか、それによって働き方がどう変わるのかを丁寧に説明し、理解を得るプロセスが不可欠です。経営層がAIエージェントの活用を宣言するなど、ドラスティックな変化も重要でしょう。

多くの企業が陥りがちなのが、ツールの導入自体が目的になってしまうことです。 大切なのは、これらのリスクを事前に把握し、対策を講じながら、自社の課題解決に繋がる形で導入計画を進めることだと言えるでしょう。

おすすめのAIエージェントツール

「じゃあ、具体的にどんなツールがあるの?」という方のために、ここでは代表的なAIエージェント関連のツールやプラットフォームをいくつかご紹介します。自社の目的や規模に合ったツール選びの参考にしてください。

Agentforce

特徴: Salesforceの「Agentforce」は、さまざまな部門で効率的な業務運営を可能にする、次世代型AIエージェントプラットフォームです。企業のカスタマーサポートや営業、マーケティングなどの自動化に絶大な強みを発揮します。

こんな企業におすすめ: すでにSalesforceを導入しており、営業やマーケティングの効率を最大化したい企業。

公式URL:https://www.salesforce.com/jp/agentforce/

Manus

特徴: 市場調査やデータ分析、レポート作成といったリサーチ業務に特化。人間が作成したかのような、美しいレポートレポートを自動生成する能力に定評があります。

こんな企業におすすめ: 経営企画部やマーケティング部など、質の高いリサーチ業務を効率化したい部署。

公式URL:https://manus.im/app

exaBase だれでも自動化

特徴: 自律型AIエージェントとブラウザ自動操作技術を活用したRPA構築・運用プラットフォーム。「見せるだけで構築」できる機能により、普段通りの操作をAIに学習させて自動でRPAを構築。

こんな企業におすすめ:これまでメンテナンス負荷でRPA導入を諦めていた組織、IT技術に不慣れでも業務自動化を進めたい現場主導の企業。社内申請チェック業務や、データ入力業務が多い企業に最適。

公式URL:https://exawizards.com/exabase/agent-for-rpa/

おすすめのAIエージェント構築ツール

AIエージェント自体を内製で作りたいという企業は以下のようなAIエージェント構築プラットフォームを活用するのもおすすめです。

Microsoft Copilot Studio

特徴: WordやExcel、TeamsといったMicrosoft 365製品との連携が非常にスムーズ。日常的に使っているツール上で動くAIエージェントを簡単に構築できます。

こんな企業におすすめ: 全社でMicrosoft 365を導入しており、日々の業務効率を改善したい企業。

公式URL:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio

exaBase Studio

特徴: GUI(画面操作)ベースでAIシステムの設計から運用までをサポートしてくれる国産プラットフォーム。専門知識がなくても、インフラ構築などを自動化できるのが強みです。

こんな企業におすすめ: AI開発の専門家が社内にいなくても、本格的なAIエージェント開発・運用に取り組みたい企業。

公式URL:https://exawizards.com/exabase/studio/

Dify

特徴:Difyは、ノーコード・ローコードでAIエージェントを構築できるプラットフォームです。 複数のデータソースやツールを連携させ、業務プロセス全体の効率化を図ることができます。 また、業務の用途ごとに最適なAIエンジンを選択できる柔軟性も持ち合わせています。

こんな企業におすすめ:短期間かつ低コストでAIエージェントを構築したい企業や、複数のシステムをまたぐ複雑なワークフローを自動化したい企業におすすめです。

公式URL:https://dify.ai/jp

Make

特徴:自然言語で指示するだけで、AIがワークフローを動的に調整し、意思決定を最適化します。 2,500以上のアプリ連携と30,000以上のアクションに対応しており、既存のシステムとシームレスに統合できます。 作成したAIエージェントは複数のワークフローで再利用できるため、管理がしやすいのも特徴です。

こんな企業におすすめ:様々なSaaSを組み合わせて利用しており、それらを横断した業務自動化や、リアルタイムでのインテリジェントな意思決定を求める企業におすすめです。

公式URL:https://www.make.com/en

2025年以降の未来:AIエージェントと私たちの働き方

2025年以降、AIエージェントは「エージェンティックAI」として大きく進化するとも言われています。主な技術トレンドとして、人間の指示なしに長期目標に向けて自律行動する能力向上、創造性の獲得、感情理解の深化が挙げられます。また、テキスト・画像・音声・動画を統合処理するマルチモーダルAI統合や、マウス・キーボード操作によるGUI自動化「Computer Use」技術も実用化されていくでしょう。

働き方への影響として、定型業務の多くが自動化されたり、管理職がAIエージェントと協働する新しいマネジメントスタイルを採用したり、創造性・戦略性・人間関係構築に特化した職種が中心となったり、と様々な影響も予想されています。

求められるスキルも変化し、AIプロンプト設計、データリテラシー、クリティカルシンキング、創造的問題解決力が重要になるでしょう。企業の競争優位も、従来の人材・資本力から、AIエージェント活用力、データ資産、変化への適応力、ヒューマンタッチへと変化してくことが予想されます。

企業はそうした未来を予想し、今からAIエージェント推進者を中心とした組織体制整備や、段階的な人材育成・リスキリング、技術動向の継続的キャッチアップ体制構築をするように努めましょう。

まとめ:AIエージェントと共に、新しい働き方の扉を開こう

AIエージェントは、もはやSF映画の中だけの話ではありません。企業の生産性を飛躍させ、競争力を根本から変える可能性を秘めた、現実のテクノロジーです。

しかし、最も大切なのは、技術そのものではなく、「AIエージェントを使って、自社のどんな課題を解決したいのか?」という明確なビジョンを持つことです。

2025年は、AIエージェントが本格的に普及する「元年」になると言われています。この大きな変化の波に乗り遅れないために、あなたも最初の一歩を踏み出してみませんか?

まずは、あなたのチームの業務を一度見渡し、「この作業、もしかしたらAIエージェントに任せられるかも?」と考えてみることから始めてみましょう。そこから、あなたの会社の未来を変える、大きな変革が始まるかもしれません。