生成AIの業務活用に悩む企業も多いのではないでしょうか。例えば「どの業務に活用すればよいのか」「本当に効率化できるのか」といった疑問の声が多く聞かれます。

生成AIは、文書作成やデータ分析、カスタマーサポートなど、幅広い業務領域で活用可能です。導入企業の事例では最大で年間576時間の業務削減を実現した例もあり、適切な導入と運用により効率化が期待できます。適切な導入と運用により、年間576時間の業務削減や大幅な効率化が期待できます。

本記事では生成AIが注目される理由から具体的な活用事例、おすすめツール10選、導入手順と注意点まで詳しく解説します。実際の企業成功事例と実践的な活用術も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

生成AI導入の背景・効果

生成AI技術の急速な進歩により、企業の業務効率化と競争力強化が現実的な選択肢となっています。文章生成、画像・動画制作、プログラミング支援など多様な分野で実用化が進み、従来人間が担っていた創造的業務の自動化が可能になりました。

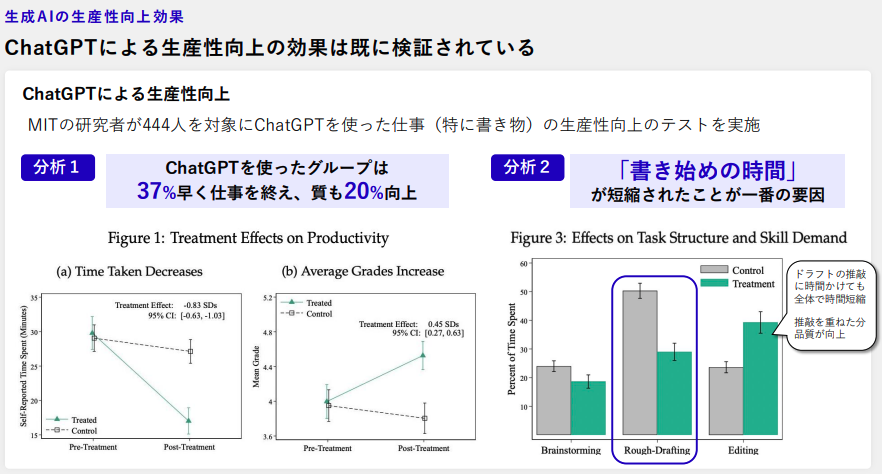

MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究では、生成AI利用により作業時間の大幅短縮と品質向上が実証されています。ここでは、生成AI導入の背景や効果について解説します。

多彩な生成AIの登場

現代の生成AI技術は文章や画像、プログラムの各領域で高度な自動生成能力を発揮しています。文章生成AIは自然言語処理により報告書や企画書を瞬時に作成し、画像・動画生成AIはテキスト指示から商用レベルのビジュアルコンテンツを制作します。

プログラム生成AIはコーディング作業を自動化し、バグ検出と修正提案まで一貫して支援します。生成AIの技術進歩により、ホワイトカラーやクリエイター、ITエンジニアの業務領域で人間とAIの協働体制が確立されつつあるのが現状です。

各分野での代替可能性が高まる中、人間の創造性と判断力を活かした新しい働き方が求められています。技術の進化スピードに対応するため、継続的な学習と適応が重要な要素です。

生産性向上の実証

MIT(マサチューセッツ工科大学)研究機関による実証実験では、ChatGPT利用グループが従来手法と比較して大幅な作業時間短縮を達成しました。同時に成果物の品質向上も確認され、生成AI活用の有効性が科学的に証明されています。

特に効果が大きかったのは、「書き始め」 に要する時間の大幅短縮であり、初期作業負荷の軽減が全体の効率向上に寄与しています。下書き作成後の推敲作業に十分な時間を確保できるため、最終的な成果物の品質も大きく向上しました。

調査した研究結果は企業での生成AI導入における重要な指標となっているため、投資する価値があるものとして証明されています。

資料作成最適化モデル

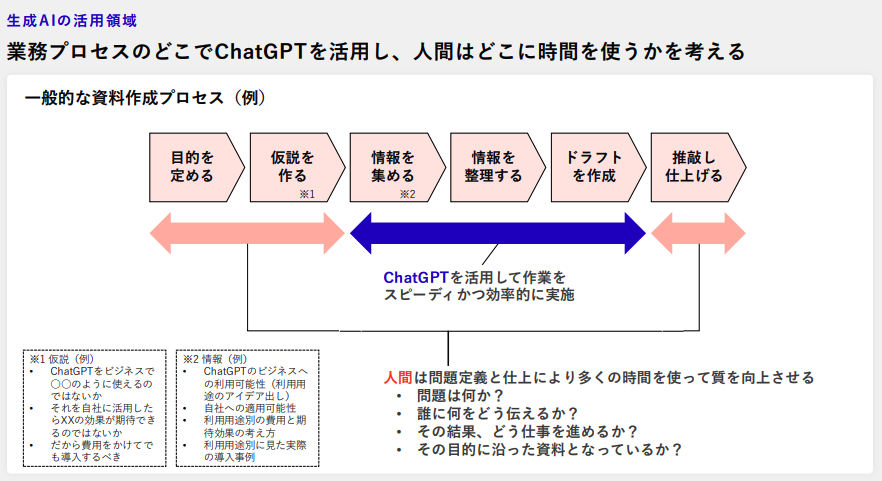

効果的な生成AI活用では、仮説立案から最終仕上げまでの各工程で人間とAIの役割分担をはっきりと行います。生成AIは情報収集とドラフト作成を高速処理し、人間は問題定義と品質チェックに専念することで相乗効果を生み出すことが可能です。

仮説立案と目的設定は人間の戦略的思考が必要な領域で、AIが生成した素材を基に最終的な判断と調整を行います。人間と生成AIによる分業体制により、スピードと品質を両立した資料作成が実現し、業務全体の効率化につながります。

情報整理とドラフト作成段階での生成AI活用により、従来の作業時間を大幅に短縮できる点が強みです。人間は推敲と仕上げに集中すれば、より高品質な成果物を効率的に作成できる体制を作れます。

部門別コスト改善インパクト

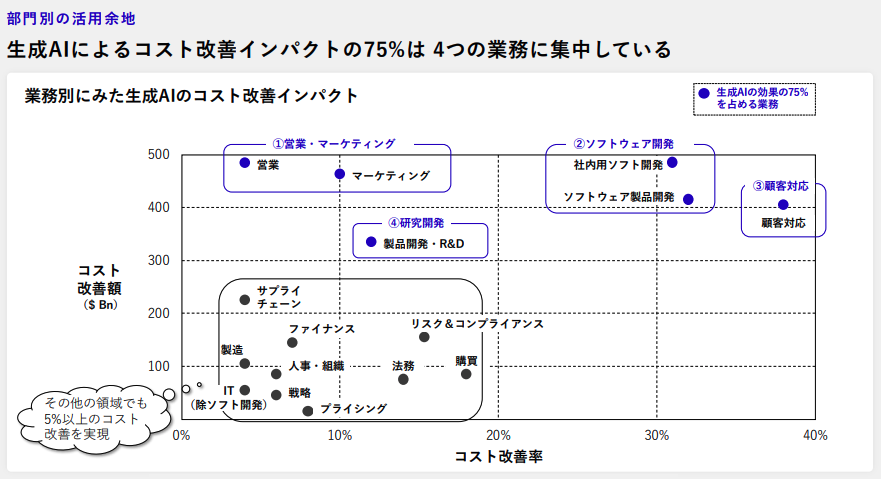

生成AI導入によるコスト削減効果は、特定の業務分野に集中します。効果を得られやすい分野をまとめると、以下の通りです。

- 営業・マーケティング

- ソフトウェア開発

- 顧客対応

- 研究開発

McKinsey調査によると、コスト改善効果の75%が上記4分野に集中することが確認されています。分析結果を基に、企業は限られたリソースを最も効果的な分野に集中投資すれば、短期間での成果が得られる点が特徴的です。

その他の部門においても、5%以上のコスト改善ポテンシャルが存在し、段階的な展開により全社的な効率化が期待できます。部門特性に応じた導入戦略を策定し、効果の高い領域から順次拡大すれば、投資対効果を最大化することが可能です。

参照:The economic potential of generative A|McKinsey

年間576時間削減!生成AI活用術5選【トップユーザー事例】

実際の企業ユーザーが実践する生成AI活用術により、年間数百時間の業務時間削減が実現されています。ここでは、株式会社エクサウィザーズのトップユーザーによる生成AI活用術を解説します。

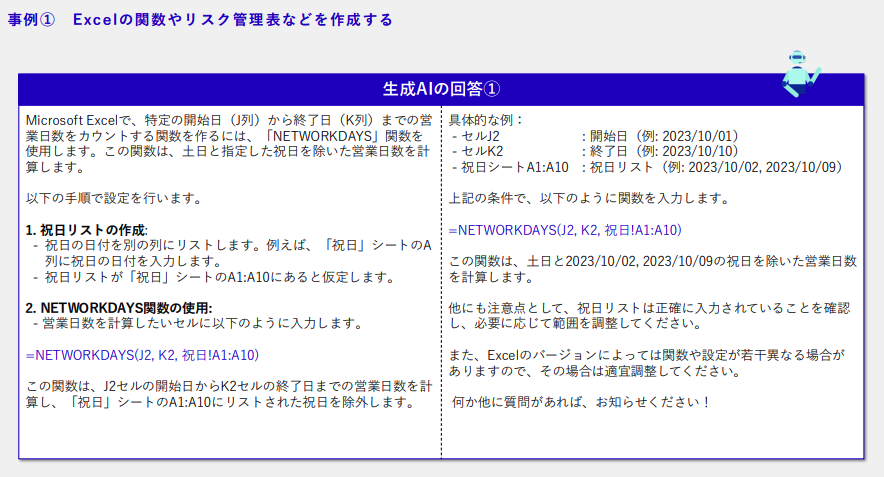

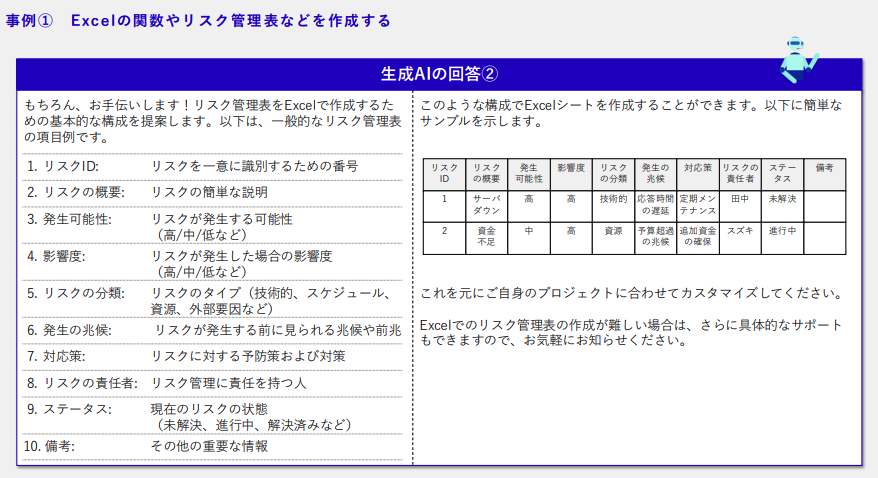

事例①Excel関数&リスク管理表自動生成

NETWORKDAYS関数を活用した営業日数算出式の自動生成により、複雑な計算処理を瞬時に完了できます。土日祝日を除外した正確な営業日計算は手作業では時間がかかりますが、生成AIへの適切な指示により即座に実用的な関数を取得することが可能です。

プロジェクト管理では、リスク管理表の基本項目設計を生成AIに委託すれば、テンプレート作成時間を大幅に短縮できます。リスクIDや発生可能性、影響度などの必要項目を網羅的に提案し、実務に即した管理表を効率的に構築します。

生成AIを活用した結果、従来数時間を要していた表計算作業が数分で完了するようになりました。非エンジニアでも高度な関数を活用できるため、業務の専門性向上と効率化を同時に実現できた事例です。

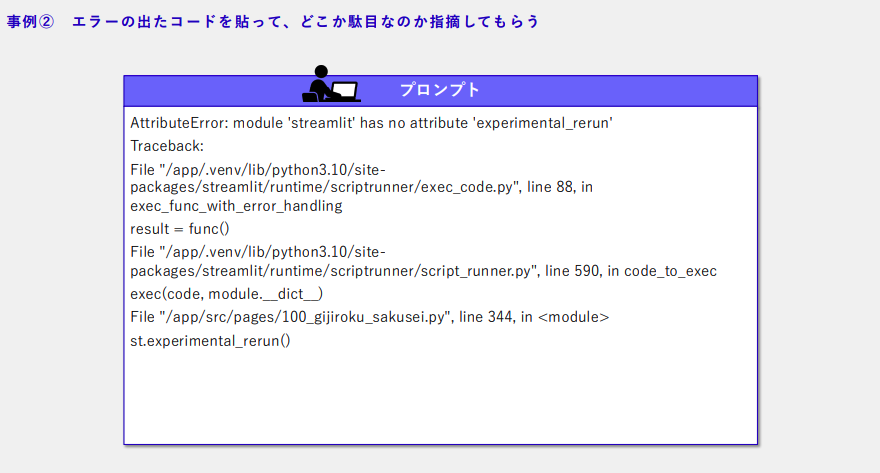

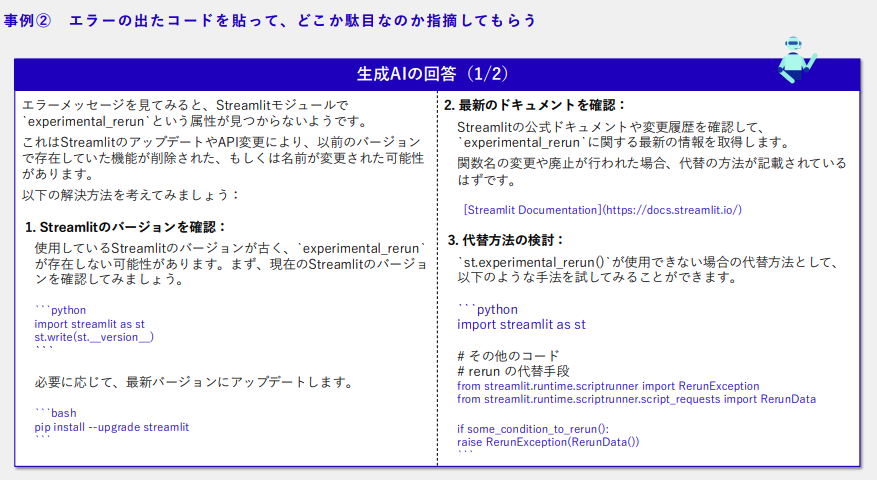

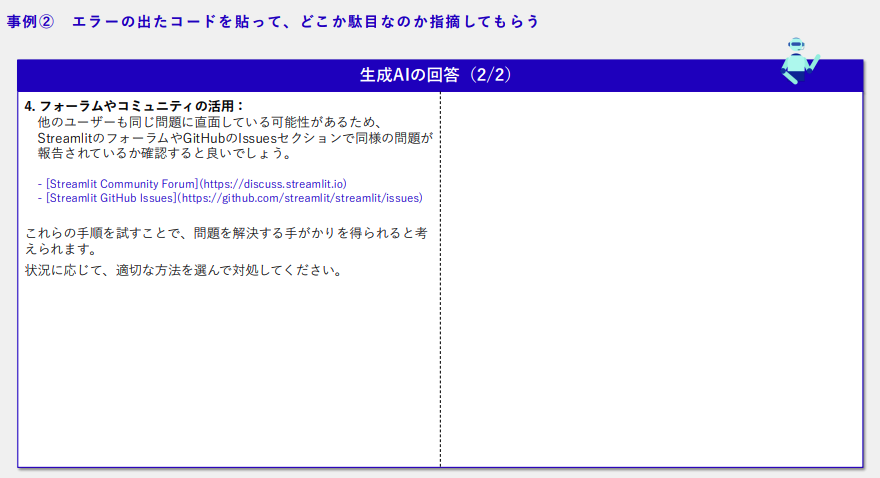

事例②エラー貼付デバッグ支援

生成AIは、プログラミングエラーの原因分析から代替案の提示まで、一貫した解決サポートを提供します。例えば、Streamlitの`experimental_rerun`エラーでは背景説明と具体的な代替APIの提示により、開発者の問題を円滑に解決できる点が強みです。

公式ドキュメントやコミュニティ情報を網羅的に参照した解決策を一度に得られるため、個別の調査にかかる時間が削減されます。エラーメッセージを貼り付けるだけで詳細な対応方法がわかるため、技術的な障壁を大幅に軽減することが可能です。

生成AIの支援により、従来数時間かかっていたエラー調査が数分で完了するようになり、開発者は本来の作業に集中できます。結果として、開発全体の品質と速度が向上しました。

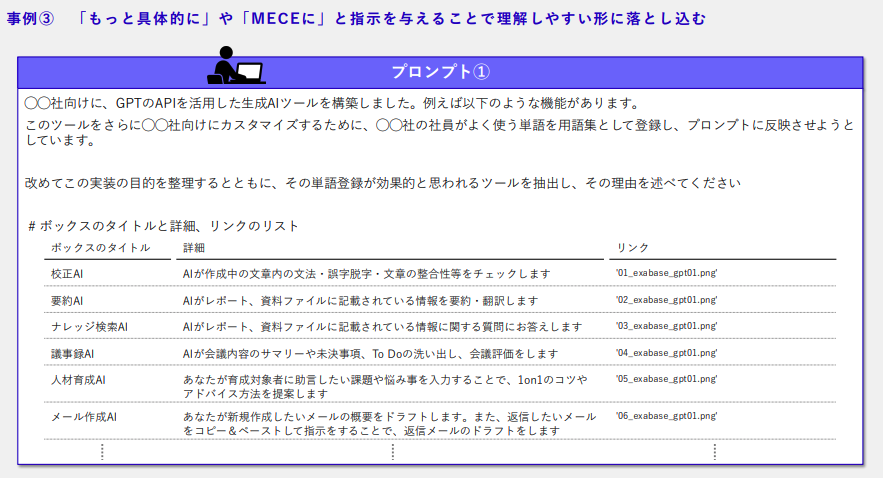

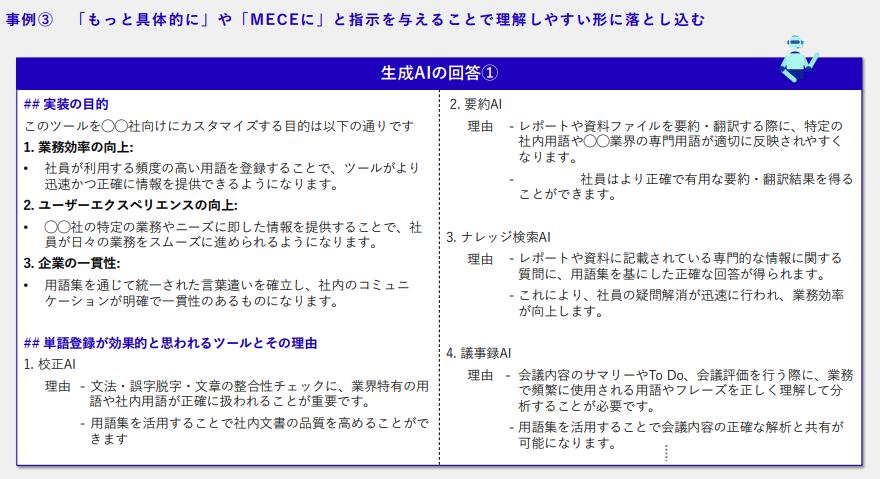

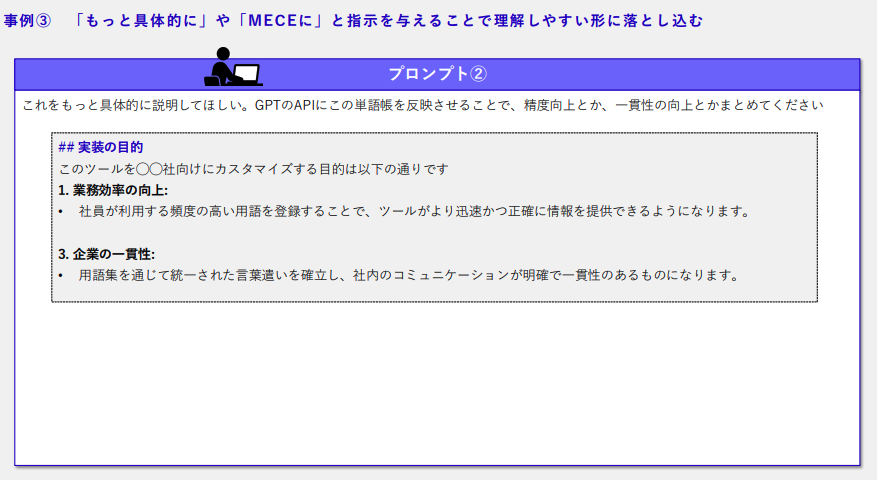

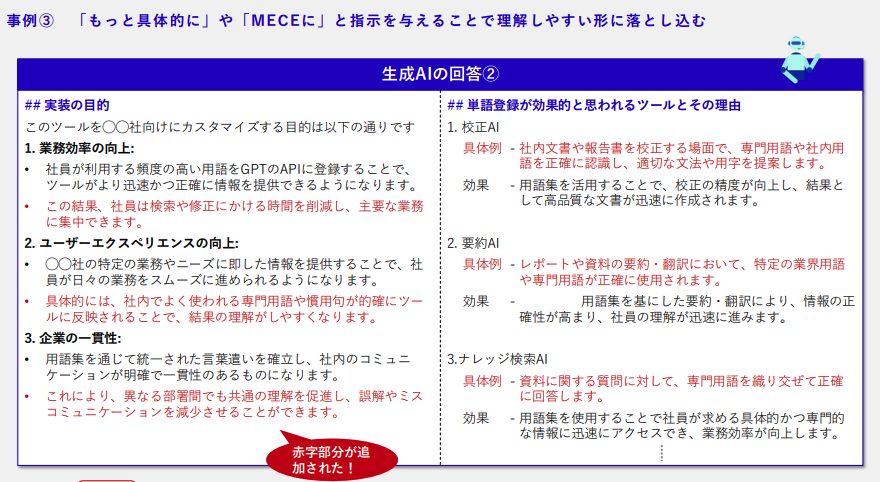

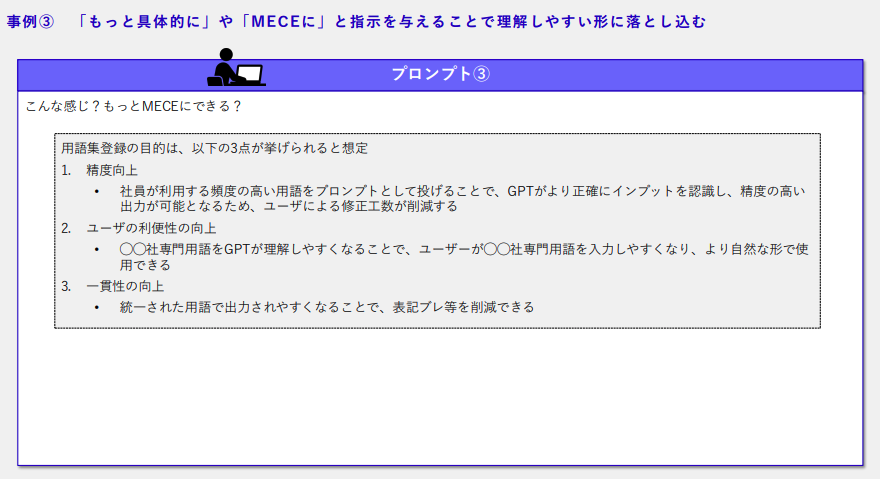

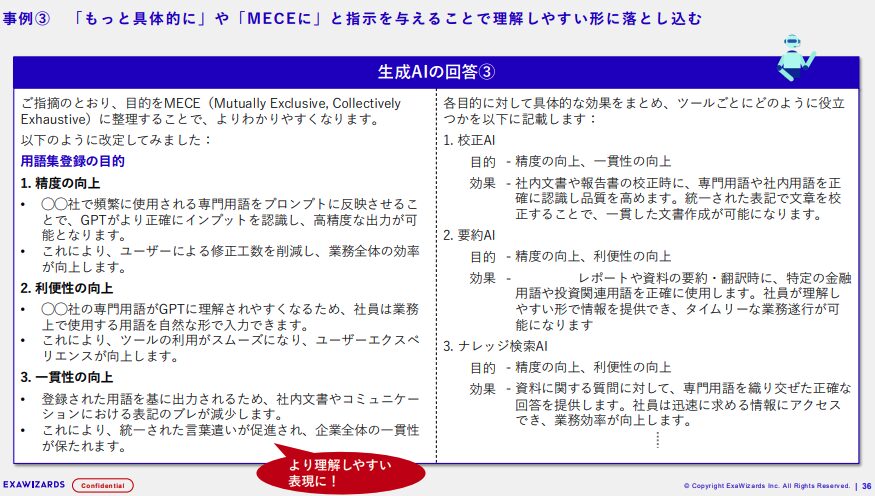

事例③”具体化””MECE指示”で回答ブラッシュアップ

生成AIからより良い回答を引き出すには、段階的に質問を深掘りするのが有効です。最初の回答に「もっと具体的に」と尋ね直すことで、より役立つ詳しい情報を得られます。

例えば「MECEで整理して」と指示すれば、用語登録の目的を「精度向上」「利便性向上」「一貫性向上」の3つの視点から漏れなく分類できます。結果、複雑な問題を整理し、理解しやすくなり、意思決定の質を高めることが可能です。

このように質問を改善していけば、最初のあいまいな回答から、実践的な詳細情報へと効率的にたどり着けます。生成AIとの対話術を習得すれば、生成AIを単なる情報検索ツールではなく、戦略的な思考をサポートするツールとして活用できるようになります。

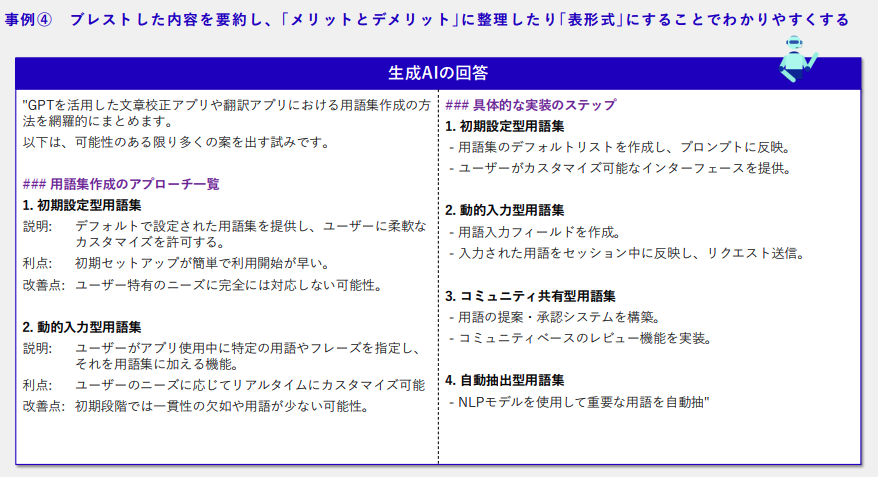

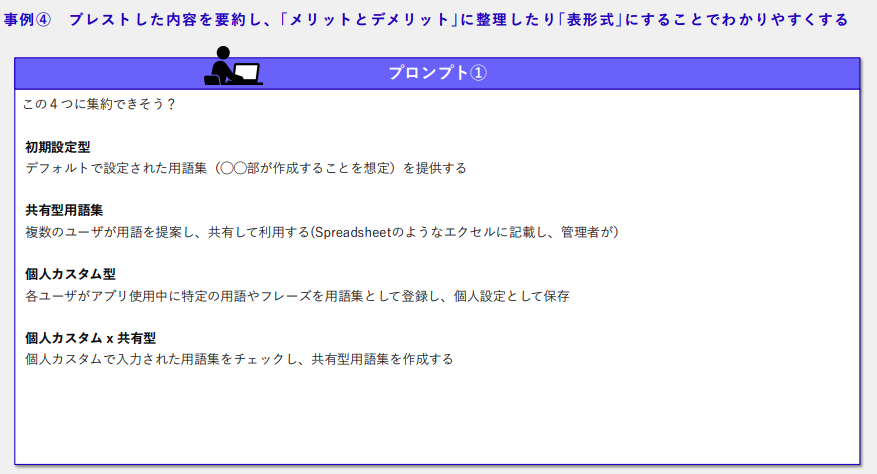

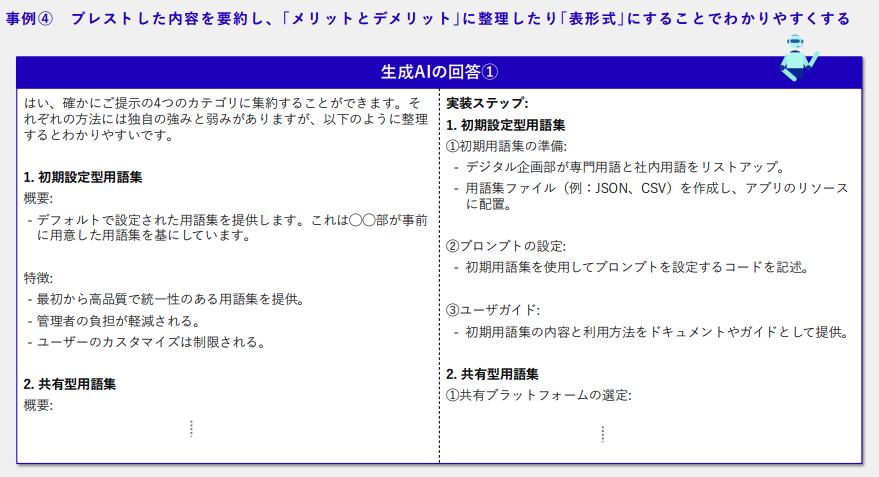

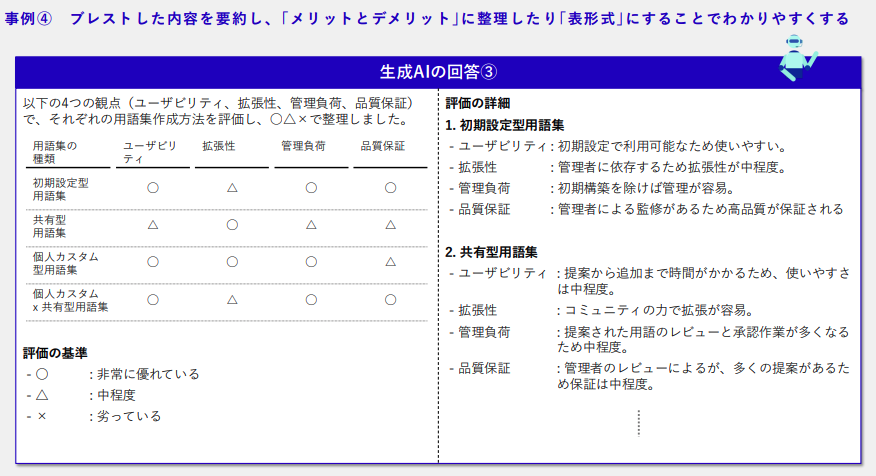

事例④ブレスト結果のプロコン整理&表形式化

生成AIを活用すれば、ブレインストーミングで出た多くのアイデアを効率的に整理できます。用語集を作る方法を「初期設定型」「共有型」「個人カスタム型」「ハイブリッド型」の4つに分け、それぞれの特徴を明確にします。

「使いやすさ」「将来的な拡張性」「管理の手間」「品質の保証」の4つの観点から、良い・普通・悪いを意味する○△×で評価し、比較しやすい表にまとめます。結果として、最適な方法を簡単に見つけられるようになりました。

以前は会議の後の整理に何時間もかかっていましたが、今回の方法を使えば数十分で終わりました。意思決定が速く、正確になり、プロジェクトを効率的に進められるようになった事例です。

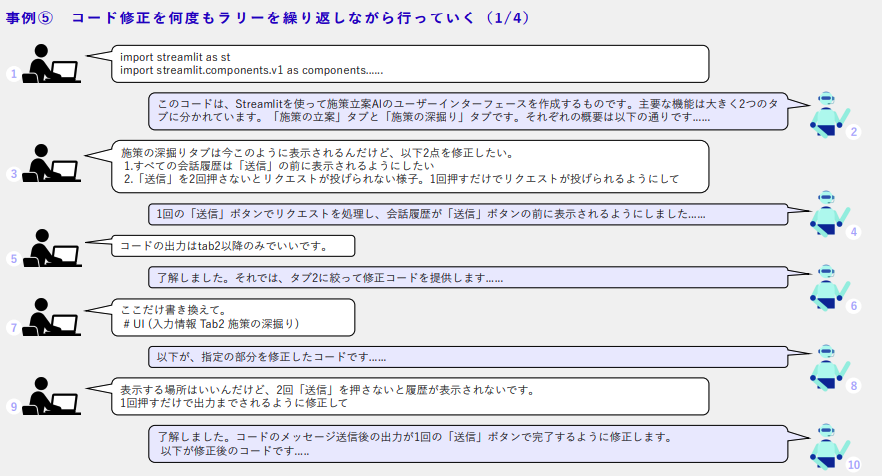

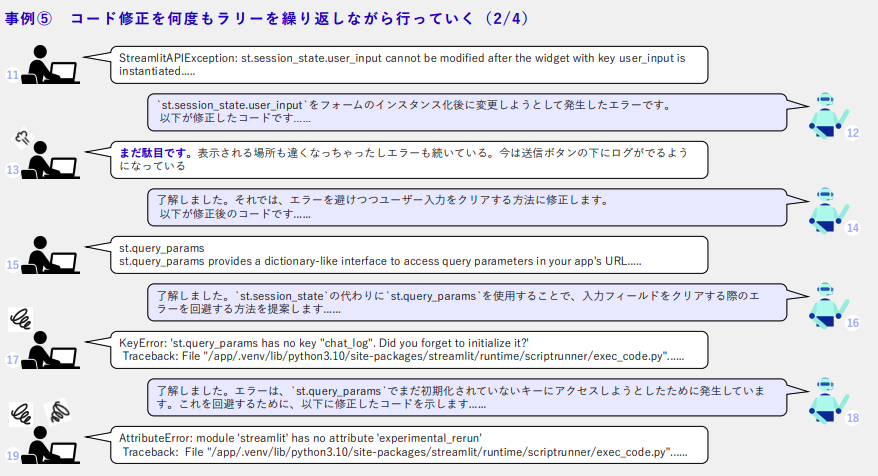

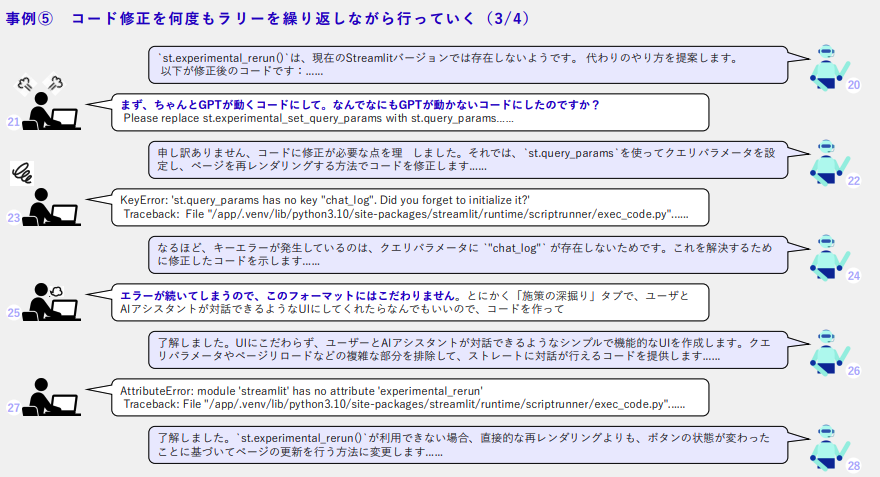

事例⑤対話的コード修正ラリー

複雑なプログラム不具合の解決において、生成AIとの継続的な対話により段階的に問題を解決できます。StreamlitUIの動作不良を10回の対話を通じて修正し、最終的に「送信」ボタン1回で完全動作するコードを完成させました。

セッション管理の複雑な仕組みを回避し、よりシンプルで保守性の高いコード構造に改良することで、長期的な運用体制を構築しています。対話的アプローチにより、一人では解決困難な技術課題も効率的に克服できます。

粘り強く対話を継続した結果、最初は動作しなかったコードが完全に機能するまで改善されました。対話的コード修正ラリーは技術的な問題解決だけでなく、生成AIとの効果的なコミュニケーション方法の習得にもつながります。

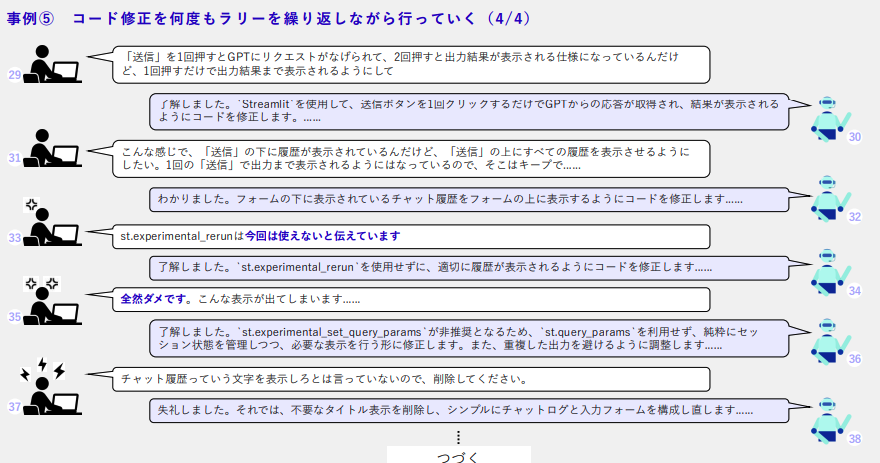

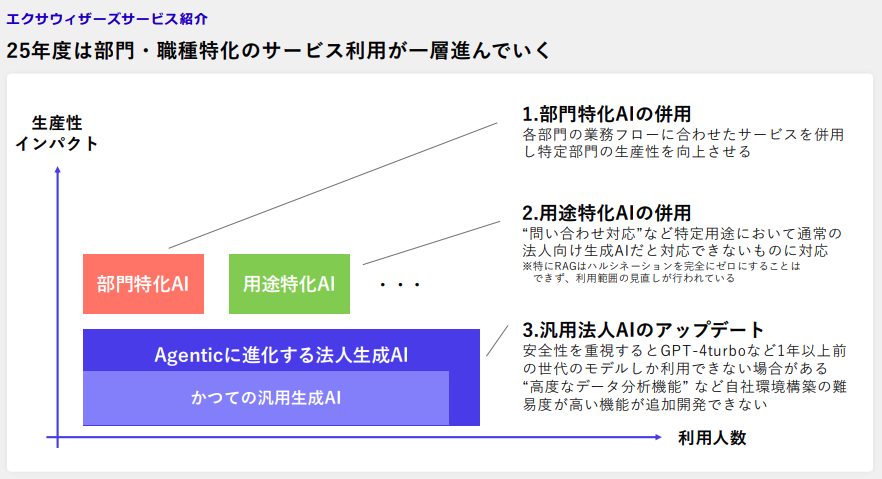

exaBase 生成AI&関連サービス紹介

exaBase 生成AIは、企業向けに特化した包括的なAIプラットフォームとして、セキュリティと実用性を両立したサービスを提供しています。820社を超える導入実績と830,000ユーザーの利用実績により、企業での生成AI活用における信頼性が実証されている点が強みです。

ここでは、exaBase 生成AIと、その他のAIサービスの具体的な内容を紹介します。

安全ガバナンス&時間削減の可視化

企業が生成AIを使う上で最も大切なセキュリティについて、外部と遮断された環境でAIを動かすことで問題を解決します。exaBase 生成AIは個社ごとに必要なセキュリティを構築できるため、会社のデータが外に漏れる心配がなく、学習データとして使われることを禁止する設定により、企業の機密情報が外部に漏れるリスクを完全に排除しながら生成AIを活用することが可能です。

また、exaBase 生成AIの導入によってどれだけ業務時間が減ったかを自動で測れるので、生成AIへの投資がどれだけ効果があったか数字で明確に示せます。これまで測ることが難しかった業務効率化の成果を見える化すれば、継続的な改善が期待でき、経営判断のサポートにも繋がります。

exaBaseFAQ/ロープレ/IRアシスタント等ユースケース

exaBase FAQは、間違った情報が広がるのを防ぎながら、お客様からの問い合わせに自動で対応します。これまでのチャットボットでは難しかった複雑な質問にも正確に答えられ、人が対応する回数を大幅に減らせられる点が特徴の1つです。

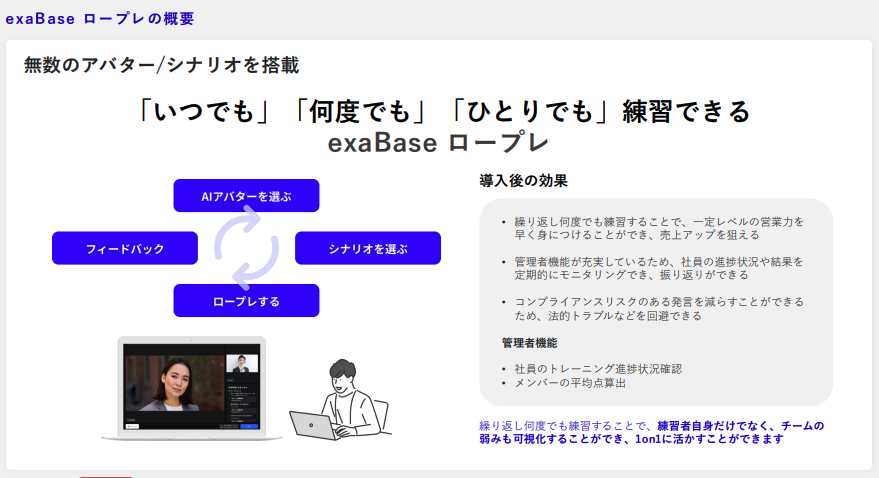

exaBase ロープレはAIアバターとの対話で人材を効果的に育成できるサービスで、ロープレ相手の先輩社員や人事育成担当が不要になります。管理者は進捗状況の確認が容易で、2人以上必要だったロープレが、「いつでも・どこでも・何度でも」ひとりでできます。

exaBase IRアシスタントのような専門性の高い業務向けのAIも提供しており、専門分野でも実用的なAI支援が可能です。

exaBaseの各サービスの中にはTeamsやSlack、LINEなどの既存のコミュニケーションツールとも連携できるサービスもあるため、ユーザーにとって最も使いやすい形での運用ができます。

exaBase FAQの導入実績とサポート体制

exaBase FAQは、あらゆる業界・規模の企業で役立つことを証明しています。大企業から中小企業まで、様々な導入事例があるので、どんな会社でも活用できる点も強みです。

導入から運用まで、専門チームがしっかりサポートするので、技術的な問題もすぐに解決できます。生成AIをビジネスで成功させるための支援を、最初から最後まで一貫して提供します。

金融や通信、製造業など幅広い業界での成功事例があり、それぞれの業界特有のニーズにも柔軟に対応可能です。

まとめ:生成AIで効率化×イノベーションを両立

生成AI導入の成功には段階的なアプローチと継続的な改善が不可欠で、小規模な試行から始めて成功体験を積み重ねることが重要です。適切なプロンプト設計と人間による品質チェックの組み合わせにより、AIの能力を最大限に活用しながら成果物の質を確保できます。

本記事で紹介した5つの活用術は、エクサウィザーズ社内のトップユーザーが実際に年間576時間の業務時間削減を達成した実証済みの手法です。この数値はexaBase生成AIの自動計測機能により測定された実測値であり、適切な活用方法により大幅な業務効率化が可能であることを示しています。

重要なのは、これらの手法が特別な技術知識を持たない一般的なビジネスパーソンでも実践可能な内容である点です。

経営トップの強いリーダーシップと信頼できるプラットフォームの選定が、全社的な生成AI活用の成功を左右する要因です。技術的な機能だけでなく、セキュリティやサポート体制、導入実績を総合的に評価することが大切です。

2025年はエージェント元年として位置づけられ、AIが各業務フローを代替していく時代が到来しています。技術進化のスピードに対応するため、本記事を参考にして継続的な学習と適応能力を組織全体で構築を進めてみてください。