RAGを活用し、議会答弁作成や庁内問い合わせを効率化。

職員の口コミをきっかけに、4か月で利用者が倍増

四日市市

- 職員数

- 職員職 約3,000名

- 用途

- 議会議事録からの関連情報抽出、企画やデザインのアイデア出し、メリット・デメリットの整理、引き継ぎ後の問合せ対応の参照、エクセルマクロの作成、文書の作成・校正など

事例概要

課題・背景

• 議会答弁の作成において、これまでは職員の記憶を頼りに、過去の膨大な議事録からキーワード検索などで関連情報を探しており、多くの時間がかかっていた

• 迅速な業務引き継ぎやサービス提供品質の維持・向上が求められている

• 国からの行政文書の要約や理解に時間がかかっていた

• 挨拶文などの文書作成に時間がかかっていた

『exaBase 生成AI for 自治体』を評価したポイント

• セキュリティ問題がクリアできていたこと

• アカウントを無制限に発行できる定額制の料金体系のため、導入後に利用する職員数が予測できない状況でも、柔軟に対応可能であること

• プロンプトのテンプレートや参照しやすいマニュアルなど、ユーザーの利用を補助する機能が初めから整備されていること

• 庁内データを活用するための独自の学習領域(RAG)を持っていること

効果

- RAGを使って過去の議事録を取り込むことで、特定の内容に関連する質問をした議員の名前や時期を素早く確認できるようになった

- RAGを使って対応方法等を共有することで対応速度と質の向上につながった

- 挨拶文案の作成にかかっていた時間を数十分から数分に短縮できた

- 国や県などから届く長文の文書を要約して、迅速に理解できるようになった

- アイデア出しに活用している

- 生成AIでマクロのコードを作成し、データの表記ゆれを修正する機能を開発したことで、業務を効率化できた

- 利用した職員から口コミが広がり、アカウント発行の要望が増加し、導入後4か月で利用者数が倍増した

三重県北部に位置し、約30万人という県内最多の人口を擁する四日市市。中京工業地帯を代表する工業都市で、臨海部には四日市コンビナートが立地し、内陸部には電子機器や半導体といったハイテク産業が集積するなど、日本の産業を支える重要な拠点となっています。そんな同市が、行政業務の生産性向上を実現するべく採用したのが、自治体専用ChatGPT「exaBase 生成AI for 自治体」です。どのように活用しているのか、そしてどのような成果が出ているかなど、デジタル戦略課 行政DX推進室 室長の吉田 純平氏と森本 章裕氏に詳しくお話を伺いました。

セキュリティなどを重視し生成AIの調査を開始

Q:最初に生成AIに注目した経緯について教えてください。

森本氏:令和5年4月ごろ、他の自治体での導入事例が注目されるようになってきていました。当時は、横須賀市などがよくニュースで取り上げられており、文章作成やアイデア出しなどで、業務の効率化ができているということでした。そして、その短縮された時間をしっかりと市民サービスに還元していきたいというお話をされていたのです。生成AIの活用が自治体業務に大きな可能性をもたらすと考え、調査を開始しました。

Q:その調査の中で、重視したポイントはどのようなことでしたか。

森本氏:やはり個人情報などの機密情報が学習データとして流出しないという、セキュリティ面がしっかりしていることが一番重要なポイントでした。また、他の自治体がどのようなガイドラインを作成し、生成AIの利用に対してどのような制限をかけているかなどの調査も進めました。

セキュリティと利便性の両立に加え、柔軟な料金体系なども評価

Q:「exaBase 生成AI for 自治体」で評価が高かったポイントを教えてください。

吉田氏:我々の一番の懸念点であったセキュリティ問題がクリアできていたのが、まず大きいです。また、どのくらいの職員が利用するのか予測がつきにくい中で、同時アクセス数の上限に応じた定額制の料金体系というのは、予算策定においても柔軟性のある料金体系だと感じました。

森本氏:また別の面で重視したのが、ユーザー利用を補助するような機能がある点です。たとえば、プロンプトのテンプレートがある、参照しやすいマニュアルが初めから整備されているなどです。さらには、独自の学習領域(RAG)を必ず持っていることも、仕様書には書かせていただきました。

Q:そうした点をクリアしていると評価していただき「exaBase 生成AI for 自治体」を選定いただいた後、庁内への浸透はどのように進めたのでしょうか。

森本氏:最初は330名の「DX推進リーダー」にアカウントを配布して利用を開始しました。リーダーたちに引っ張ってもらい、庁内の横展開の広がりを作ってもらうためです。そういう意味でも、作成できるアカウント数に制限がないことは強みであり、導入から4か月が経過した現在、利用した職員の口コミなどをきっかけに、アカウント発行の要望が増加し、利用者数は650人に達してほぼ倍増しています。

文書作成や要約、引き継ぎ効率化まで、様々な用途に生成AIを活用

Q:実際に生成AIを使ってみて、どのような効果を感じていらっしゃるでしょうか。

吉田氏:アイデア出しの際に、生成AIの視点に刺激を受けたという意見は多いですね。例えば「教育現場でDXを浸透させるための施策を複数提案し、それぞれのメリット・デメリットを挙げてください」と指示をすると、exaBaseはすぐに案を出してくれます。それをもとに、自分の考えを整理しながら優先順位を付けたり、具体的な施策を練り上げたりすることができます。非常に大きな助けになっていると感じます。

式典などの冒頭の挨拶を考えるにしても、その式典のテーマに合わせた案をすぐに出してくれます。これまで数十分かかっていたものが数分でできてしまうのです。今後、生成AIは特別なものではなく、当たり前に普段からずっと利用するツールになっていくのではないでしょうか。何か大きな業務改革をするというだけでなく、日常の些細な業務をどんどん削減してくれるものという認識を持っています。

森本氏:市には、国や県などの関係団体から毎日さまざまな通知が届きます。中には長文や、専門的で複雑な内容が含まれることもあり、それらを要約する際に生成AIにはとても助けられています。また、私個人としては、職員の生成AI利用を促進する役割も持っており、職員が「使ってみたい」と思えるような内容にするにはどうすればよいか、アイデア出しにも活用しています。

吉田氏:利用する生成AIの言語モデルを切り替えられるのがとてもいいですね。同じことを聞いても少しずつ違います。文章を作るのであれば、「GPT-4o」が非常に優秀ですね。キャッチフレーズなどを考えるには、「Gemini」が一番良かったという印象があります。

森本氏:異動の多い我々職員の間で便利なのが、スムーズな引き継ぎのための活用です。exaBaseのRAG機能を使って引き継ぎマニュアルを覚え込ませることで、職員間のFAQを作ることができます。それにより、スムーズな引き継ぎの実現と均質なサービス提供の実現を期待しています。

RAG機能を使って議会答弁作成の効率化を実現

Q:RAG機能は議会答弁の作成にも活用されているそうですね。

吉田氏:議員からの質問があった際に、我々は、その意図をしっかり確認して答弁を考える必要があります。その中でも、以前からの懸案事項などでは、過去の答弁の内容を踏まえて考えなければいけないことが多々あるのです。一度答弁した内容は公式見解であるため、簡単に翻すことはできません。

これまでは職員の記憶を頼りに、過去の膨大な議事録からキーワード検索などで探すしかなく、かなり時間がかかっていたのです。

今回RAG機能を使って、過去の議事録を取り込みました。その上で、exaBaseに「ある施設について言及された質問を抜き出してください」などとお願いすると、その質問をした議員の名前や時期を教えてくれるのです。別の議員も質問していたなど、情報の見落としを防ぐのにも役立っています。この使い方をするようになってから、アカウントが欲しいという職員が一気に増えましたね。

それは大きな効率化につながっていますね。生成AIを好意的に受け止める職員様がいる一方で、まだ使いこなせていない職員様へのサポートも充実させていますね。

森本氏 エクサウィザーズが提供してくれる講習セミナー動画を庁内に共有するようにしています。セミナーを見るだけでもかなり理解が深まると思います。毎回、新しい動画が出てくるたびに、今度はどんな機能や活用方法を紹介してもらえるのか、個人的にすごく楽しみにしています。

今後は、興味のある人で集まって勉強会なども開きたいと思っています。こういう使い方が業務時間削減に効果的だったなどの成果を共有していければ、より職員のスキルもアップしていくはずです。ある職員が、マクロのコード作成に生成AIを活用して、データの表記の揺れを修正する機能を開発しました。これがかなり業務負担軽減を実現するもので、生成AIの使い方だけでなく、こうした成果物も積極的に庁内全体に共有していきたいと思っています。

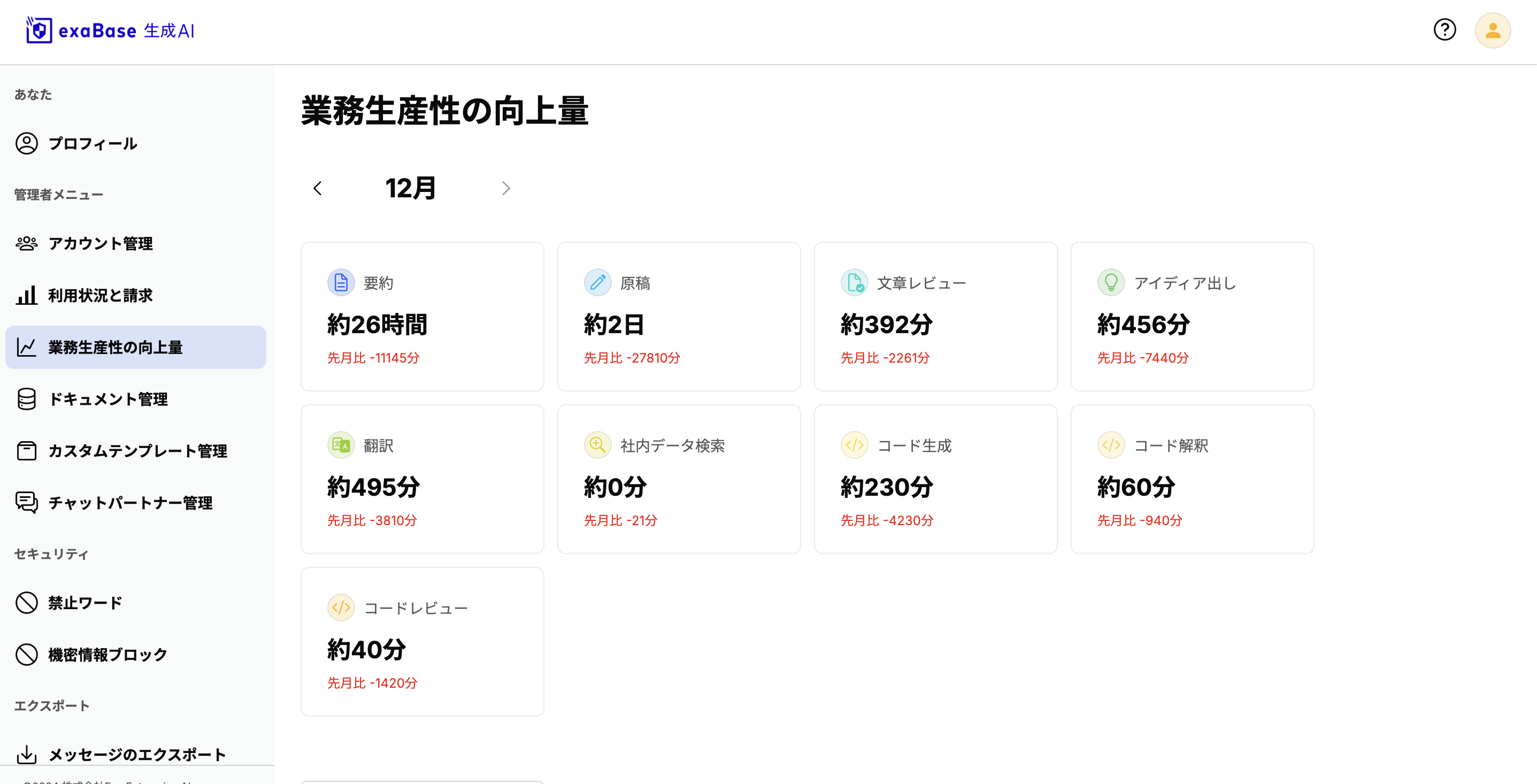

吉田氏:exaBaseの管理画面で、業務削減時間が可視化されているのがすごくいいですよね。自分の業務がどのくらい削減できているのか分かるので、ある種のゲーム感覚で、楽しみながら意欲的に業務の改善に取り組めるのではないかと思います。

(画像は利用イメージです)

業務効率化で時間を生み、市民へのサービス向上へとつなげていく

Q:これまで生成AIを活用してきた中で、どのような感想をお持ちでしょうか。

吉田氏:生成AIは魔法のツールではないと感じています。生成AIを上手に使うには、まず自分自身が業務にしっかりと向き合い、自分なりの考えを持つ必要があるでしょう。それがなければ、市民にも説明できないし、上司にも説明できないし、生成AIにも的確な質問ができません。生成AIは、情報提供やアイデアの整理を手伝い、考えを深めるために伴走してくれるパートナーというイメージでしょうか。

森本氏:生成AIから出てくる生成物は、あくまで参考や出発点として活用するもので、それを元にどう料理するかは自分の腕次第だと考えています。最終的に何を作りたいかを、自分がしっかりと理解している必要があるでしょう。ただ、最初から全部一人で作るよりも、大幅に時間を短縮してくれるのは間違いありません。

吉田氏:そうして生まれた時間を、市民の皆さんと直接対応する時間にしていきたいですね。人と人でしかできない情報交換を行うことで、また新たな企画提案ができるようになるでしょう。生成AIでどんどん業務を効率化し、市民サービスの質をさらに向上していきたいと思っています。

最後に、今後の「exaBase 生成AI for 自治体」への期待や、導入を検討している他の自治体様へのメッセージをお願いいたします。

森本氏:エクサウィザーズは、私たちの要望を積極的に聞いてくれ、開発陣にフィードバックしてくれます。次にどんな新たな機能が追加されるのが楽しみです。また、自治体向けに特化した生成AIとしてのサポートも充実しており、他の自治体の皆さんも安心して使えると思います。

吉田氏:セキュリティもしっかりしていますし、アカウント作成が無制限で、同時接続数や文字数の上限で費用が決まるという料金体系も、全庁的な展開がしやすいサービスだと感じています。生成AIを選ぶときには、やはり自治体業務に特化したサービス機能があるものを選ぶことが重要なポイントでしょう。充実した住民サービスを維持し向上していくためには、デジタル化は待ったなしです。庁内のDXを推進する立場の人間として、旗振り役をしっかりと果たしていきたいと思っています。