知財部門で月間120時間/人の業務削減

セキュリティと先進性を両立するexaBase 生成AIが、全社のDXを力強く推進する

エナジーウィズ株式会社

- 業種

- 製造業

- 従業員数

- 1,028名(2025年3月末時点)

- 用途

- 文書要約、戦略立案、アイデア出し(壁打ち)、資料作成、情報分析

事例概要

課題

・生成AIによる競争力強化が急務となる一方、全社で安全に利用するため、機密情報を保護できる高度なセキュリティの担保が絶対条件だった

・先行トライアルを通じて、利用中のサービスでは最新技術に追随できず機能が陳腐化する懸念や、それに伴う「シャドーIT」化のリスクが明らかになった

導入の決め手

・常に最新の高性能モデルが利用でき、ツールの陳腐化を防げる「先進性と開発力」。

・利用状況や費用対効果を可視化できるダッシュボードなど、全社展開とガバナンス強化に不可欠な「管理者機能の充実」

・「国内データセンターでの処理完結」や「学習データとしての不使用」が明確に保証されており、安心して利用できる高いセキュリティ

効果

- ユーザー100人で月間1600時間削減、その中でも知財部門では、月間120時間/人を超える業務時間削減を達成。

- 膨大な特許文献の読解・要約作業が数分で完了するなど、定常業務を劇的に効率化。

- 社内SNSでのナレッジ共有、成功事例の発表会などを通じ、部署の垣根を越えた利用文化の醸成が進んでいる。

先進的なIT技術の導入と全社的な利用促進をミッションとするDX推進部のもと、いち早く生成AIの活用に着手したエナジーウィズ様。当初はセキュリティや機能の陳腐化という課題がありましたが、「exaBase 生成AI」へ切り替えることでこれを克服し、知財部門で月間120時間/人を超える業務効率化を達成しました。

トライアル導入で見えた課題から、「exaBase 生成AI」を導入する決め手となったポイント、そして全社展開を成功させるための具体的な取り組みまで、DX統括部の長谷川氏、山内氏、そして実際にAIを駆使して成果を上げている知財部門であるIP戦略室の高岡氏にお話しいただきます。

導入の背景:時流を捉えた挑戦と、全社導入を見据えたセキュリティへのこだわり

Q:どのような経緯で導入を検討され始めたのでしょうか?

長谷川氏:やはり、世の中の大きな流れとして生成AIは無視できない存在でした。この新しい技術をいかに早く、そして安全に業務へ取り入れられるかが、今後の企業の成長を左右すると考え、2024年6月から、まずは他社のサービスを利用してトライアル導入を開始しました。まずは一部の部署からということで、30名ほどのメンバーに協力を依頼し、活用方法の模索を始めたのが最初のステップです。

山内氏:トライアルの段階から、私たちが最も重視していたのは『セキュリティの担保』でした。企業として機密情報を扱う以上、入力したデータが外部サービスの学習に使われないこと、そして情報漏洩のリスクを徹底的に排除できることが、生成AI活用の絶対条件でした。トライアルで利用したサービスも、その点はクリアしているという認識で選定しました。

左から山内氏、長谷川氏、高岡氏

導入の決め手:「先進性」と「管理機能」、そして「揺るぎない安心感」

Q:トライアルを経て、2025年1月から「exaBase 生成AI」に切り替えて本格運用を開始されています。そこには、どのような課題意識があったのでしょうか?

長谷川氏:トライアルを進める中で、大きな課題が2つ見えてきました。1つ目は『機能の陳腐化』に対する懸念です。生成AIの技術は日進月歩で進化しており、新しいモデルや機能が次々と登場します。しかし、私たちが最初に導入したサービスでは、最新の高性能なモデルを利用できないという制約がありました。これでは、せっかく導入しても、すぐに時代遅れになってしまう可能性があります。

山内氏: もう1つの課題は、社員の『シャドーIT』化のリスクです。会社が提供するツールが最新・最高のものでなければ、より高性能な個人向けの生成AIサービスを、会社の許可なく業務で利用してしまう従業員が現れるかもしれません。これはセキュリティガバナンスの観点から非常に危険です。だからこそ、私たちは常に開発力が高く、アップデートが早いサービスを選択する必要があると考えました。

Q:そのような課題意識の中から「exaBase 生成AI」を選ばれた決め手は、どこにあったのでしょうか?

長谷川氏:決め手は大きく3つあります。1つ目は、今お話しした『開発力とアップデートの速さ』です。exaBase 生成AIは、常に最新の高性能なモデルが利用できる環境を提供してくれるため、機能が陳腐化する心配がありませんでした。これにより、社員に最高の体験を提供し続けることができ、シャドーITのリスクも低減できると考えました。

2つ目は、『管理者向け機能の充実』です。特に『生産性可視化機能』のダッシュボードは高く評価しています。どの部署で、どれくらいの業務時間が削減されているのかを定量的に把握できるため、経営層への費用対効果の説明責任を果たしやすくなります(最新月のデータでは、ユーザー100人合計で、1600時間/月)。利用ログの管理機能も充実しており、ガバナンスを効かせながら全社展開を進める上で、この機能は不可欠だと感じました。他社サービスではそもそも存在しない管理機能が、標準で実装されていた点は非常に魅力的でした。

3つ目は、『明確なセキュリティポリシー』です。これが最も重要な決め手となりました。 exaBase 生成AIは、『国内のデータセンターで完結』『入力データは学習に利用されない』といった点を明確に謳っています。他社サービスの場合、利用規約の隅々まで読み込まないと安全性が確認できなかったり、利用者側で複雑な設定が必要だったりと、手間とリスクが伴います。その点、exaBase 生成AIは最初からセキュリティが担保されているという安心感が、他とは全く違いました。

実際の活用例:特許調査から戦略立案まで。AIが知財業務の「質」を変える

Q:実際に「exaBase 生成AI」を導入されて、現場ではどのように活用されていますか?特にIP戦略室での活用が進んでいると伺いました。

高岡氏:はい、IP戦略室ではexaBase 生成AIがなくてはならないツールになっています。導入効果は非常に大きく、直近の1ヶ月だけでも個人で120時間を超える業務時間の削減につながりました。

Q:120時間とは驚きです。具体的にはどのような業務に活用されているのでしょうか?

高岡氏:導入初期は、主に特許文献の読解や要約に活用していました。例えば、1万文字を超えるような膨大な特許文献の中から、特定の技術に関する記述だけを抽出してもらったり、複雑な要件を整理してマッピングしてもらったり、といった使い方です。これだけでも、従来、人間が一日がかりで行っていた作業を数分で終えられるようになり、劇的な効率化を実感しました。

更に、exaBase 生成AIのモデルの精度が向上するにつれて、より高度で戦略的な業務にも活用できるようになっています。例えば、これから出願しようとしている特許について、『どのような方針で権利範囲を主張すべきか』という戦略の壁打ち相手になってもらっています。また、一度は特許化が難しいと判断された案件に対して、『審査官を説得するための応答戦略や、別の角度からのアプローチ方法を提案してほしい』といった、クリエイティブな相談にも活用しています。AIが多様な切り口を提示してくれるおかげで、人間の思考だけではたどり着けなかった新たな戦略が見えてくることも少なくありません。

Q:まさに、単なる作業代行ではなく「思考のパートナー」として活用されているのですね。

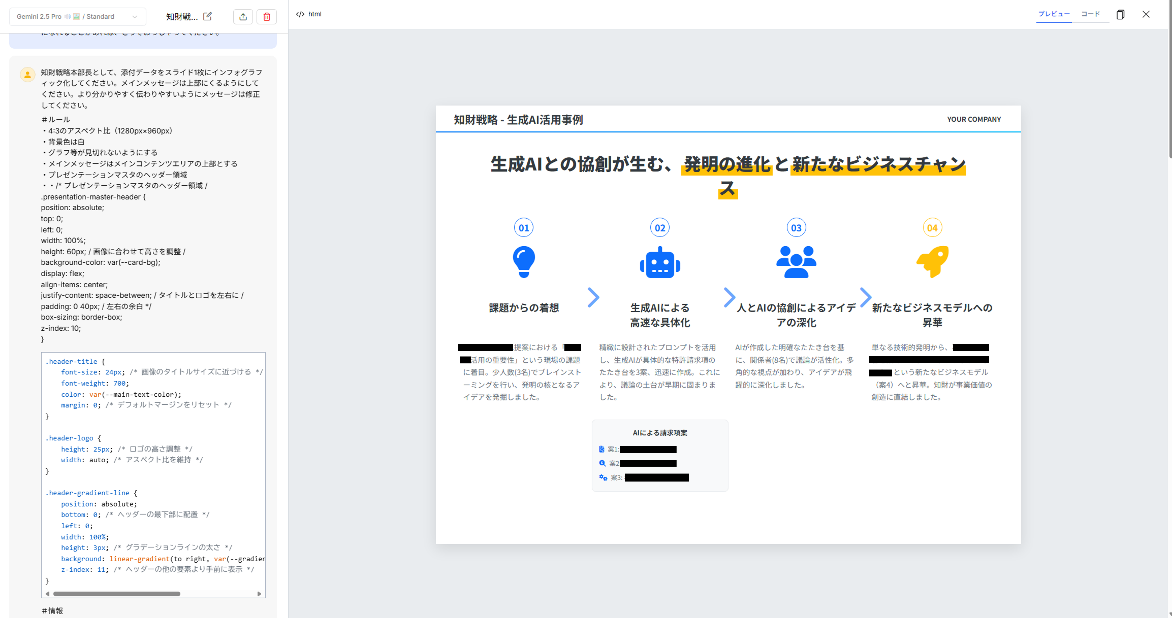

高岡氏:その通りです。最近では、新入社員も積極的にAIを活用しています。彼らが、私たちベテランも驚くほど的確で質の高いプロンプトを作成し、素晴らしいアウトプットを引き出す様子を見ると、AIを使いこなす能力に経験年数は関係ないのだと実感させられます。さらに、最近リリースされたプレゼンテーション資料の自動生成機能(コードプレビュー機能)も早速活用しており、社内報告資料の作成時間も大幅に短縮できています。

コードプレビュー機能の利用イメージ

長谷川氏:別部署ですが、例えば新規事業の観点で『当社のアセットを活用して、データセンターに新しいサービスを導入できないか』といった経営に関わるようなテーマについて、メリット・デメリットの洗い出しや、導入に向けた戦略シナリオの立案などをexaBase 生成AIと壁打ちしながら進めています。高度な思考整理が、手元のAIでできるようになった。これは業務の『量』だけでなく『質』そのものを大きく変えるインパクトがあると感じています。

全社展開の工夫:コミュニティの力で「使われる文化」を醸成する

Q:部門を超えて活用を促進するために、DX推進部としてどのような工夫をされていますか?

山内氏:私たちは、ツールを導入して終わりではなく、「いかにして全社で使われる文化を作るか」という点を重視しています。トップダウンの指示で使わせるのではなく、社員一人ひとりが自発的に活用したくなるような、ボトムアップのサイクルを作ることが目標です。

長谷川氏:そのために、具体的な施策をいくつか並行して進めています。

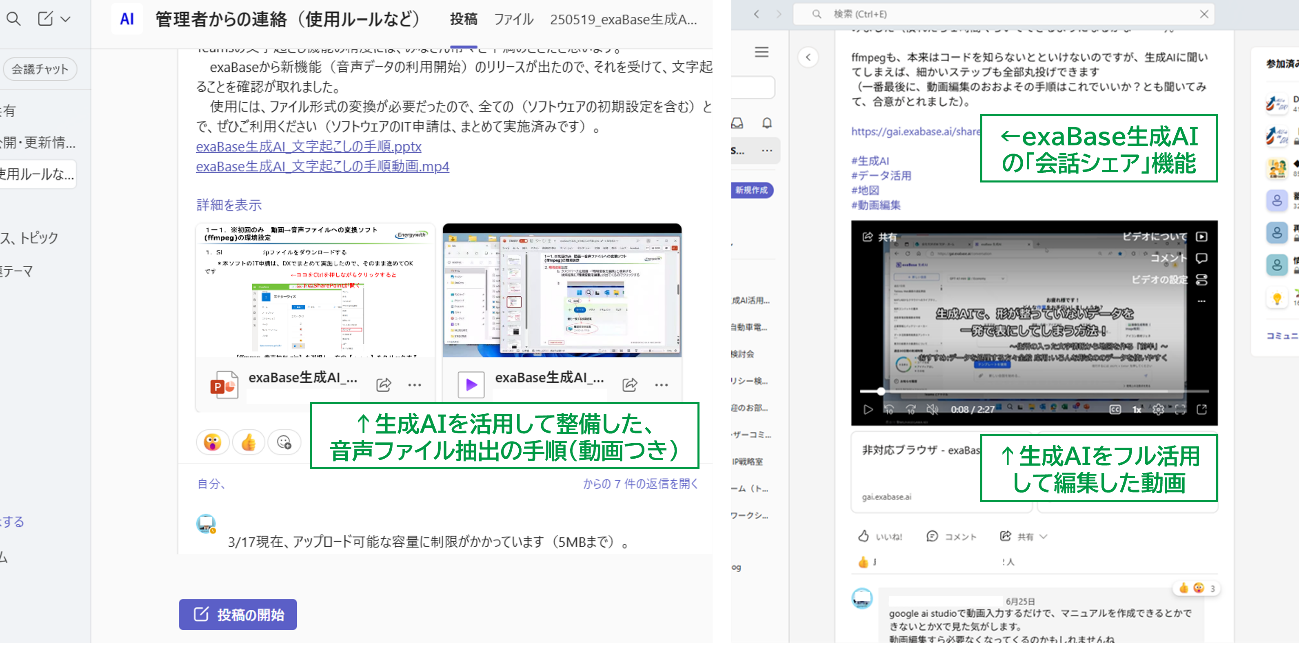

まず、気軽に情報共有ができる場として、Microsoft Teams上に専用チャンネルを設けました。「こんな便利な使い方ができた!」「このプロンプトがすごい!」といった成功体験をラフに共有し合うことで、活用のアイデアが自然発生的に広がる土壌になっています。

さらに、より体系的な情報を発信する社内版SNSも立ち上げました。ここではアップデート情報と現場のユースケースをセットで発信し、ショート動画なども活用して、誰もが直感的に「自分もやってみたい」と思えるコンテンツ作りを意識しています。

山内氏:オンラインの取り組みに加えて、全社員が集まる会議の場で、ヘビーユーザーに自身の活用事例を発表してもらう場も設けています。やはり、同じ会社の仲間が具体的な業務で成果を上げている姿を直接見るのが一番効果的で、「自分も使ってみよう」という機運が一気に高まります。これらの施策を通じて、成功事例が共有され、共感を呼び、さらに新たな活用が生まれる。この好循環を作ることが、全社展開を成功させる鍵だと考えています。

(左)Microsoft Teamsと(右)社内版SNSで活用動画を発信している様子

今後の展望:AI活用スキルを全社員の標準スキルへ

Q:最後に、今後の活用の展望についてお聞かせください。

長谷川氏:現在、段階的に進めているexaBase 生成AIの利用アカウント配布 をさらに加速させ、将来的には全社員が当たり前に使える環境を整備していく計画です。そのために、現在エクサウィザーズ社が提供しているDX人材を育成するサービス『exaBase DXアセスメント&ラーニング』の導入をしました。eラーニングなども組み合わせて、全社員がセキュリティルールを守りながら、効果的にAIを使いこなせるリテラシーを身につけてもらうための教育体制を強化していきます。

山内氏:現状では、AIを使いこなせる社員とそうでない社員で、活用のレベルにばらつきがあるのが実情です。今後はこの差をなくし、組織全体としてのアウトプットを底上げしていくことが目標です。exaBase 生成AIという強力なツールと、それを使いこなすための教育。この両輪で、会社全体の生産性をもう一段階引き上げていきたいですね。

Q:これからexaBase 生成AIの導入を検討している企業へ、メッセージをお願いします。

長谷川氏:生成AIが登場してまだ数年。今は、まさに『やったもん勝ち』のフェーズだと思います。どの企業も手探りで活用を進めている段階ですから、完璧な計画を待つのではなく、まずは小さくてもいいので早く始めて、社内でPDCAサイクルを回していくことが何よりも重要です。その試行錯誤の経験自体が、他社にはない競争優位性になります。ぜひ、一歩を踏み出してほしいです。