成功の鍵は「遊び心のあるコンテスト」。フジパンが全社を巻き込み、AI活用を“自分ごと化”させた戦略とは

フジパン株式会社

- 業種

- 食料品製造業

- 従業員数

- 14,740人(2024年3月)

- 用途

- 文章生成、資料制作・校正、アセスメント等

事例概要

課題

・生成AIを導入しても「使われない」という懸念があり、社員からは「何に使えるかわからない」「触っていいのか不安」という声が上がるなど、活用を阻む心理的な壁が存在した。

・AI人材の不足や社員間のDXリテラシーのばらつきがあり、全社的に活用を推進していくためのノウハウがなかった。

導入の決め手

・全社展開する上で不可欠な、高度なセキュリティが担保されていた点。

・ツールの提供だけでなく、講習会の開催など、社員が使いこなせるようになるまで伴走してくれる手厚いサポート体制があった点。

・サービスの使いやすさと、機能アップデートのスピード感。

効果

- 社内コンテストを通じて、月間約295人日分に相当する業務時間削減効果を創出した。

- 「使っていいんだ」という前向きな空気感を醸成し、アンケートでは9割以上の社員が継続利用に意欲を示すなど、組織の文化変革を実現した。

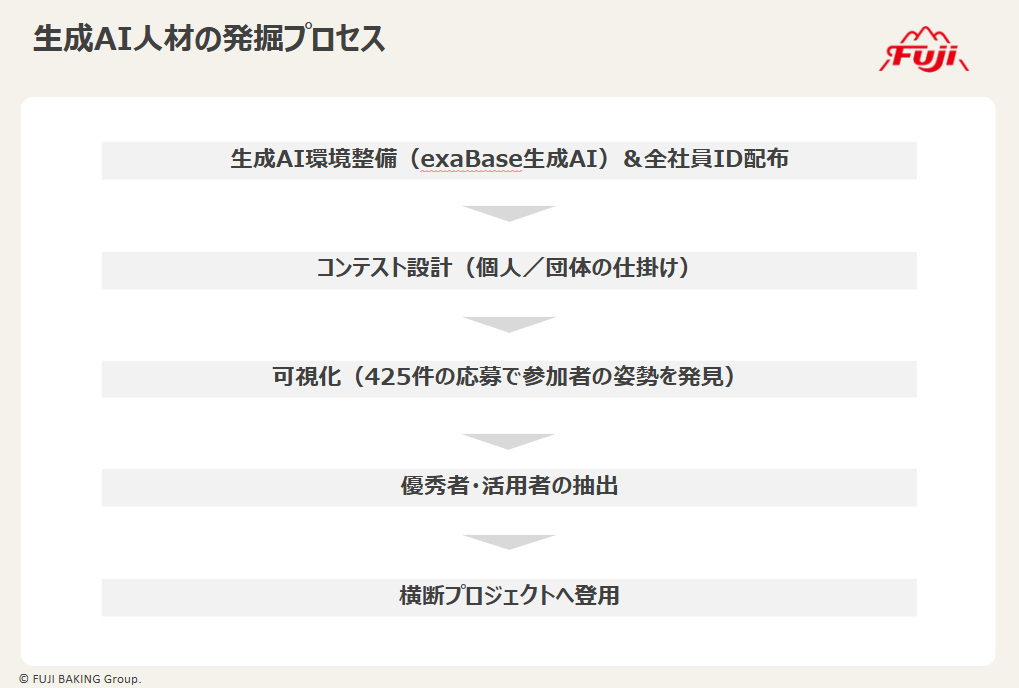

- 全社的な取り組みから、これまで見えていなかったAIに関心を持つ人材を発掘でき、優れたアイデアをテンプレート化して組織の資産として共有する仕組みを構築した。

「本仕込」「ネオバターロール」などのロングセラー商品で知られるフジパン株式会社。同社は「Happy Bread Time パンの幸せを、はるか未来まで。」というスローガンのもと、伝統を守りながらも新しい挑戦を続けています。その一環として3年前に設立されたのが、現場起点のDXを推進する「DX推進部」です。

多くの日本企業が「導入したものの使いこなせない」という“生成AI使われない問題”に直面する中、同社はExa Enterprise AIの「exaBase 生成AI」を全社導入。さらに、独自のコンテスト施策を打ち出すことで、月あたり約295人日分もの業務時間削減効果を生み出し、社内に眠る「AI人材」の発掘にも成功しました。

なぜ同社は、生成AIを組織変革の「スイッチ」として活用できたのか。今回の取り組みを主導した事業開発本部 DX推進部の木村 匠吾氏に、その背景と成功の舞台裏を詳しく伺いました。

導入の課題:社員の不安と「使ってはいけない空気」。DX推進を阻む“見えない壁”

Q:まず、貴社における生成AI導入検討時の課題についてお聞かせください。

木村氏:私が所属するDX推進部は、製造、営業、管理といった各部門の現場に近い立場で、人を起点とした変革に取り組んでいます。ツールを導入して終わりではなく、社員が実際に使いこなせる仕組みづくりを重視してきました。

生成AIについては、2022年頃から急速に普及し、その利便性を感じていた一方で、日本企業の多くが「導入したものの使いこなせていない」という課題を抱えていることも認識していました。弊社内でも同様に、本格的な活用にはいくつかの壁があると感じていました。

具体的には、「AI人材の不足」「業務の属人化」「現場のDXリテラシーのばらつき」という3つの大きな課題です。特に、社員からは「AIって、そもそも触っていいのですか?」「間違った情報を出力したら怒られるのではないか」「何に使えるのか想像もつかない」といった不安や戸惑いの声が多く寄せられました。無意識のうちに「使ってはいけない」という空気が、組織全体に存在していたのかもしれません。

導入の決め手:全社展開を支えるセキュリティと、導入後の仕組み作りまで伴走する徹底的なサポート体制

Q:数ある生成AIサービスの中から、「exaBase 生成AI」を選ばれた理由は何だったのでしょうか。

木村氏:2024年の夏頃から、複数のサービスを比較検討しました。重視したのは、機能面、費用、サポート体制はもちろんですが、特に「業務での実用性」と「全社展開のしやすさ」です。

その点で、「exaBase 生成AI」は、企業の利用に不可欠な高度なセキュリティが担保されており、安心して全社に展開できる点が魅力的でした。また、サービスの使いやすさや機能アップデートのスピード感も素晴らしかったです。

そして、導入後の講習会の開催など、私たちが目指す「社員が使いこなせる仕組みづくり」に最後まで伴走していただける手厚いサポート体制も、選定の決め手となりました。

社内展開の工夫:「遊び心」で空気を変えた、全社参加型コンテスト

Q:導入後、全社的な活用を促進するために、どのような工夫をされましたか。

木村氏:私たちが最初に取り組んだのは、「空気を変えること」と「挑戦してくれた人を可視化すること」の二つです。ただ全社員にIDを配布して「自由に使ってください」と呼びかけるだけでは、活用は進みません。そこで企画したのが、全社員を対象とした「生成AIチャレンジコンテスト」でした。

【生成AIチャレンジコンテスト 概要】

- 目的:生成AIを活用した業務改善、新提案アイデアの可視化と人材発掘

- 期間:1ヶ月間

- 対象:全社員

- 応募部門:

- 個人賞:日常業務の小さな気づきや現場発のひらめきをすくい上げる。

- 団体賞:部門を横断し、一人では解けない複雑な課題にチームで取り組む。

このコンテストには、「私でも使っていいんだ」という安心感と、「面白そうだから使ってみよう」という前向きな空気感を醸成する狙いがありました。また、この「遊び心のある」仕掛けが、社員が生成AIを実際に使ってみる大きなきっかけになったと感じています。

また、強力な推進力となってプロジェクトの前進を支えてくれたのは、弊社の上層部です。トップダウンの働きかけがあったからこそ、一部門の施策にとどまらず、グループ全体を巻き込み、スピード感のある大きなアクションに繋がりました。

コンテスト期間中は、エクサウィザーズにもご協力いただき、プレスリリースの配信や全社向けのオンライン活用講習会を実施しました。社内でもチラシやメールで継続的に情報を発信し、挑戦が称賛される文化を育むため、受賞者は創立記念式典で表彰し、社内報でも大々的に紹介しました。

実際の活用例:「商談準備」から「事業評価」まで。優秀なアイデアは全社の資産へ

Q:コンテストには、具体的にどのようなアイデアが寄せられたのでしょうか。

木村氏:正直、ここまで集まるとは想定していませんでしたが、最終的に425件もの応募がありました。様々な部門から、現場の課題を反映した多様なアイデアが寄せられ、大変驚きました。

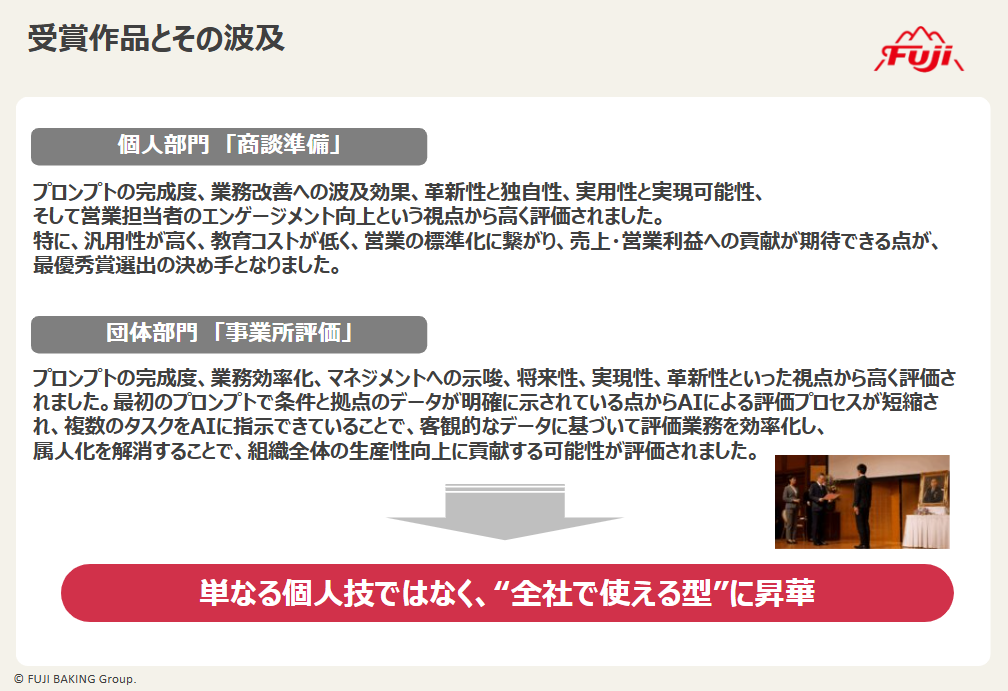

ここで、最優秀賞を受賞した二つの作品をご紹介します。

一つ目は、個人部門の「商談準備プロンプト」です。これは、営業担当者が提案資料を効率的に準備するためのもので、プロンプトに提案先の情報や条件を入力するだけで、資料の骨子となる「たたき台」が自動で生成されます。さらに、仮想のバイヤーになりきってもらい、商談のロールプレイングを行うといった使い方も可能です。このプロンプトは完成度の高さに加え、他の部署でも応用できる汎用性が高く評価されました。

二つ目が、団体部門の「事業評価プロンプト」です。こちらは、複数のタスクをAIに自動処理させることで、複雑な事業評価のプロセスを効率化するアイデアで、チームで取り組んだからこそ生まれたものと言えます。

重要なのは、これらの優れたアイデアを個人のスキルで終わらせないことです。受賞したプロンプトは「exaBase 生成AI」のプロンプトテンプレートに登録、社内ポータルに掲載しました。これにより、一人の社員のアイデアが全社の資産として共有され、誰もが活用できる仕組みを構築しました。AI活用が、徐々に日常業務の一部として浸透しつつある手応えを感じています。

定量的な成果:月間295人日分の業務削減と、9割が「また参加したい」

Q:これらの取り組みによって、どのような成果が生まれましたか。

木村氏:全応募作品について、どれだけの時間削減につながったかを自己申告ベースで集計したところ、月あたり約141,000分、つまり約295人日分の業務時間削減に相当するという試算結果が出ました。これは、個人の作業効率化が組織全体の生産性向上に波及しつつあることを示す、非常に大きな成果だと捉えています。

また、コンテスト終了後に実施したアンケートでは、「自分の業務を見直す良い機会になった」「思っていたより簡単だった」といった前向きな声が多数寄せられ、生成AIに対する心理的なハードルが大きく下がったことを実感しました。

さらに、「次回またコンテストがあれば参加したいか」という問いに対しては、90%以上の方が「参加したい」と回答してくれました。このコンテストが、社員一人ひとりにとって有意義な経験となったことの証左だと考えています。

今後の展望:「AIカンパニー」を目指し、価値創出フェーズへ

Q:今後の展望についてお聞かせください。

木村氏:今回のコンテストは、ゴールではなく、あくまで「きっかけ」です。私たちは、社内にAIやDXに興味を持つ人材が数多くいることを発見できました。現在はグループ横断の新たなAIプロジェクトチームを立ち上げています。

このチームがハブとなり、現場の成功事例を吸い上げ、全社に展開していく。そうすることで、生成AIの活用を文化として定着させていく計画です。

私たちの目標は、「使えるようになった」で満足することではありません。その先にある「使って、何を変えるか」という問いに向き合っています。将来的には、現場がAIドリブンで運営されている「AIカンパニー」を目指したいと考えています。

事務作業の効率化に留まらず、商品開発や顧客体験の改善といった、事業の根幹に関わる価値創出へ。生成AIの活用を、次のフェーズへと引き上げていきたいです。

これから生成AIに取り組む企業の担当者へのメッセージ

木村 氏:私たちの突破口は、遊び心のあるコンテストでした。従業員が生成AIを試すことで活用の機運が高まり、これを機に利用ガイドライン策定やセキュリティガバナンスの構築といった、安心して利用できる環境構築も進みました。

必ずしもトップダウンである必要はありません。ボトムアップで進めるなら、「何が可能になるか」「どうすれば安全か」を丁寧に示し、まずは小さく始めることが重要です。

そして、現場から生まれた一歩が、やがて事業課題の可視化や、部署を横断したAI人材の発掘といった、経営層も注目する大きな価値に繋がるはずです。