数時間の仕事が5分に ― 大正製薬が実践する「現場起点」の生成AI活用術

大正製薬株式会社

- 業種

- 医薬品製造業等

- 従業員数

- 2,172人(2024年3月)

- 用途

- 文章生成、資料制作、市場調査等

事例概要

課題

・Microsoft Copilot導入済みだが、研究開発用途の高度な要求に応えられず

・課題の特定やプロンプト作成、効果測定など生成AI活用の方法論が社内に存在せず、活用推進が困難な状況であった

導入の決め手

・DX推進専門部署がない中、複数のLLMを安全な環境でパッケージとして利用できて、サービスの柔軟性と対応の速さがあった。

・ITリソースが限られる中で、ゼロから構築するよりもスピーディーに導入が可能だった。

効果

- 報告書など文書の草案作成において、従来数時間かかっていた作業を5分に短縮した。

- 個別のプロセス単位で体感60%以上時間削減、80%の方が業務の質の向上を実感

- 打ち合わせ回数の削減やリードタイム短縮といった、目に見えない業務時間削減が組織全体の生産性向上に貢献している。

「生成AIを導入したけれど、思うような成果が出ない」

多くの企業が抱えるこの悩みに、大正製薬が一つの解を示しました。同社のセルフメディケーション研究開発企画部は、わずか2.5ヶ月で生産性を平均20%向上させ、8割の社員が「業務の質が向上した」と実感する変革を実現。その秘訣は「現場の痛みを起点にした導入アプローチ」にありました。

本記事では、同社のIT企画部 部長 鶴田 圭二氏とセルフメディケーション研究開発企画部 藤原 健太氏へのインタビューを通じて、生成AI導入における「伴走支援」の価値と、成功に至るまでの具体的なプロセスを紹介します。

導入の背景:Microsoft Copilotでは満たせない高度なニーズ

導入前にどんな課題がありましたか?

藤原氏:Microsoft Copilotなどを活用できるインフラが社内では整っていました。しかし、正直に言うと、Copilotは”かゆいところに手が届かない”状態でした。研究開発部門では数万字の文書を日常的に取扱いますが、当時の生成AIのスペックは数千文字が限界。さらに機密情報を扱う我々にとって、セキュリティ面の観点でも見直す必要があると感じていました。社内データ活用など、より踏み込んだ活用を進めるには根本的に違うアプローチが必要だと考え、鶴田と連携しながら選定を進めました。

導入の決め手:複数のLLMを試せる柔軟性

そのような課題意識の中から「exaBase 生成AI」を選ばれた決め手は、どこにあったのでしょうか?

鶴田氏:当社では、IT部門のリソースが限られている中で、ゼロからシステムを構築するのではなく、既存のサービスを活用する方が合理的だと判断しました。特に、技術の進化が著しい生成AI領域においては、安全性の確保はもちろんのこと、特定のLLMに依存せず、複数のモデルを柔軟に選択できる環境が重要だと考えています。

その点で、exaBase 生成AIは非常に魅力的でした。複数のLLMを一つの安全な環境で利用できるため、技術選定の自由度が高く、RAGを用いて社内データを活用する上でも、安心して導入を進めることができました。また、スモールスタートが可能で、コスト面でも導入しやすかったことが、決め手の一つです。

鶴田氏

伴走支援サービスを活用した理由も教えてください。

藤原氏:生成AI活用ノウハウがなかった我々にとって、伴走支援サービスの存在は非常に大きかったです。ツールだけあっても、使いこなせなければ意味がないですからね。課題の特定からプロンプト作成、効果測定まで、二人三脚で効率的に進められ、ノウハウを蓄積できる体制が活用の決め手でした。

実際の活用例:数時間かかっていた業務が5分で完結

exaBase 生成AIの導入後は、どのように活用推進を進めたのでしょうか?

藤原氏:導入後すぐに、3つの業務領域でプロジェクトチームを編成しました。ポイントはメンバー選定にあります。あえてマネージャー層ではなく、実務を担う若手・中堅社員を中心に選出しました。なぜなら、彼らが日々感じている『ここが辛い』という生の声こそが、本当に解決すべき課題だからです。現場の痛みを正確に把握し、それを解決することが真の導入成功につながると考えました。

さらに、彼らには各部署での『生成AIリーダー』として、活用を推進する役割も期待しています。実際に効果を実感した当事者が語る言葉はどんな説明よりも説得力がありますからね。

特に高い効果を実感している業務を教えてください。

藤原氏:最も劇的だったのは文書作成です。経験の浅いメンバーが草案作成に数時間かけていた文書が、今は最短で5分。特許明細書のような複雑な文書も、要点を入力するだけで様式に沿った草案が自動生成される。これは現場にとって革命的でした。

さらに驚いたのは、直近プレゼン資料そのものを生成できるようになったこと。テキストから骨子を作るだけでなく、視覚的な図解を含めて作成できる。多くの部署で時間を要する業務のため、その負担軽減は大きなインパクトにつながると考えています。

藤原氏

ユースケースの検証プロセスにおける伴走支援はいかがだったでしょうか?

藤原氏:伴走支援では、定例会で細かく進捗を共有頂けたので進捗状況が明確でした。早期に成果が出た課題は深掘りし、難易度が高い課題は『現時点でここまで可能』と、透明性高く推進頂けたため、メンバーの納得感と継続的な取り組みにつながりました。

単発のユースケース作成に留まらず、一連の取り組みを通じて「目標に辿り着くまでの正しい道筋の通り方」を学ぶことができたのは、非常に大きな価値がありました。

プロジェクト概要

定量的な成果:見えない時間削減が生産性を高める

定量的にどのような成果が上がっているのでしょうか?

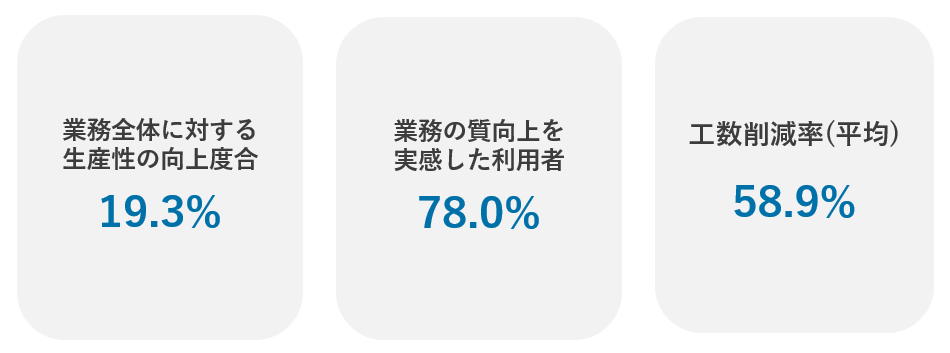

藤原氏:数字で言えば、個別プロセスで60%以上の削減、個人の生産性は平均20%向上。そして利用者の約8割が業務の質が向上を実感したというアンケート結果が出ています。

※大正製薬社内アンケートに基づき作成

しかし、本当の価値は『見えない時間削減』にあると考えています。

例えば企画会議。以前はアイデア出しを宿題にして、次回持ち寄り、深掘りするという流れでした。今は会議中に各々が生成AIで第0案を作成し、その場で議論を深められる。結果、会議が1回減り、企画のリードタイムが1週間短縮できる。これが組織全体で浸透し、積み重なってくると、とてつもない生産性向上になります。

社内展開の工夫:成功体験の共有と「気づき」を促すアプローチ

社内展開を進める上で重要だと考えられていることを教えてください。

藤原氏:強制ではなく『気づき』を促すことが重要だと考えています。例えば先行ユーザーが『これまでの半分の時間で資料作成ができるようになった』と話すと、従来通り時間をかけて作成している周囲には『使わないと損かも』という空気が生まれますよね。そのためにも、月例の勉強会や個別相談会を開催して使ってみようと思えるユースケースを一つでも多く提供する、使いたくなったタイミングでサポートできる体制整備を目指しています。

今後の展望:知見の全社共有と人材育成

今後のAI活用の展望を教えてください。

鶴田氏:まずは、今回の取り組みを通じて得られた知見を、社内に広く展開していく予定です。適切なガバナンスのもと、組織全体の生成AI活用力を底上げし、業務の質と効率の両面で成果を上げていきたいと考えています。

今後は、研究開発部門にとどまらず、営業や人事など、より多くの部門で生成AIの活用が急速に進展すると見込んでいます。たとえば営業部門では、データと生成AIを活用し、顧客接点の強化を図ることで顧客価値の向上にもつながると期待しています。また、人事部門と連携して進めているデジタル人材育成の取り組みにおいても、生成AI活用スキルの向上は重要なテーマの一つです。社員が自身の業務課題を起点に参加できる仕組みを整えることで、現場主導の課題解決を促進し、生成AIの活用を組織に定着させたいと考えています

これから生成AIに取り組む企業の担当者へのメッセージ

生成AIの導入を検討している企業の担当者に向けて、メッセージをいただけますでしょうか。

鶴田氏:小さな取り組みでも構わないので、まずは始めることが大切だと考えています。最初は抵抗感を持つ方もいるかもしれませんが、具体的な成功事例を共有することで、徐々に関心を持つ人が増えていきます。

外部の成功事例よりも、自社内での具体的な成果とその共有の積み重ねが、最終的には組織全体の意識変革につながると考えています。