小売業界で生成AIの導入が加速し具体的な成果が続々と報告されています。しかし、「自社でも導入すべきか」「どのような効果が期待できるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、国内外の小売企業11社の生成AI活用事例を詳しく解説します。DX推進を担当する方にとって、具体的なアクションにつながる情報をお届けします。

小売業界における生成AI活用の最新トレンド【2025年版】

小売業界でのAI導入率と市場動向

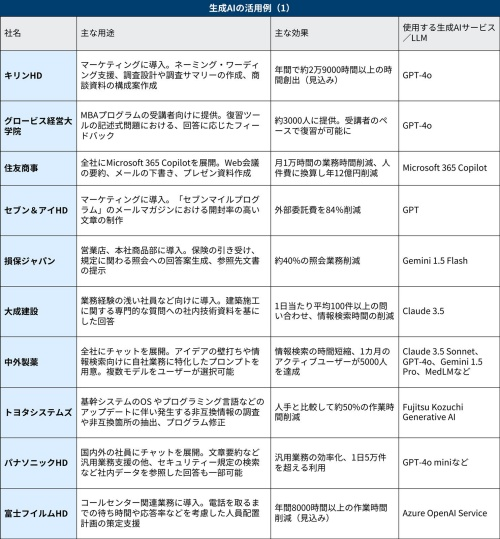

小売業界における生成AIの認知度は、88.2%と高い水準に達しています。しかし、実際に業務で活用している企業は24.3%にとどまっており、認知と実践の間に大きなギャップが存在している状況です。認知しているものの「活用予定もない」と回答した層が49.9%を占めており、関心はあっても具体的な導入に踏み切れない企業が多いことが明らかになっています。

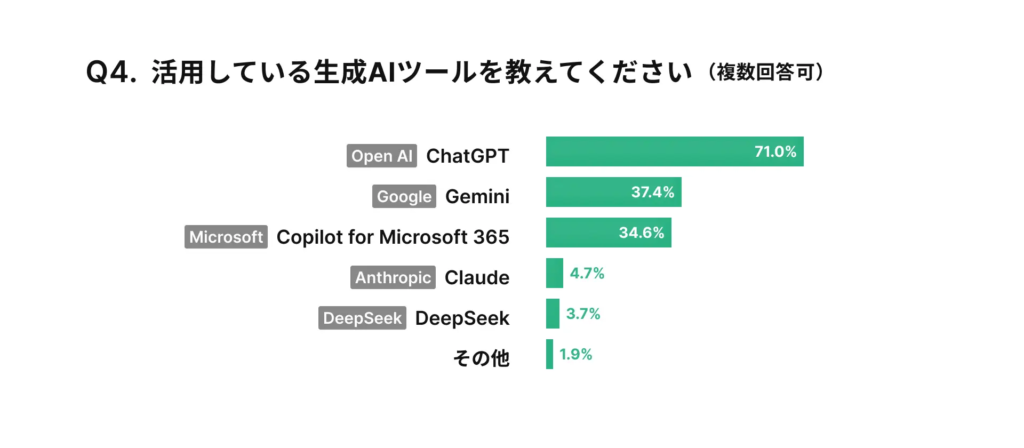

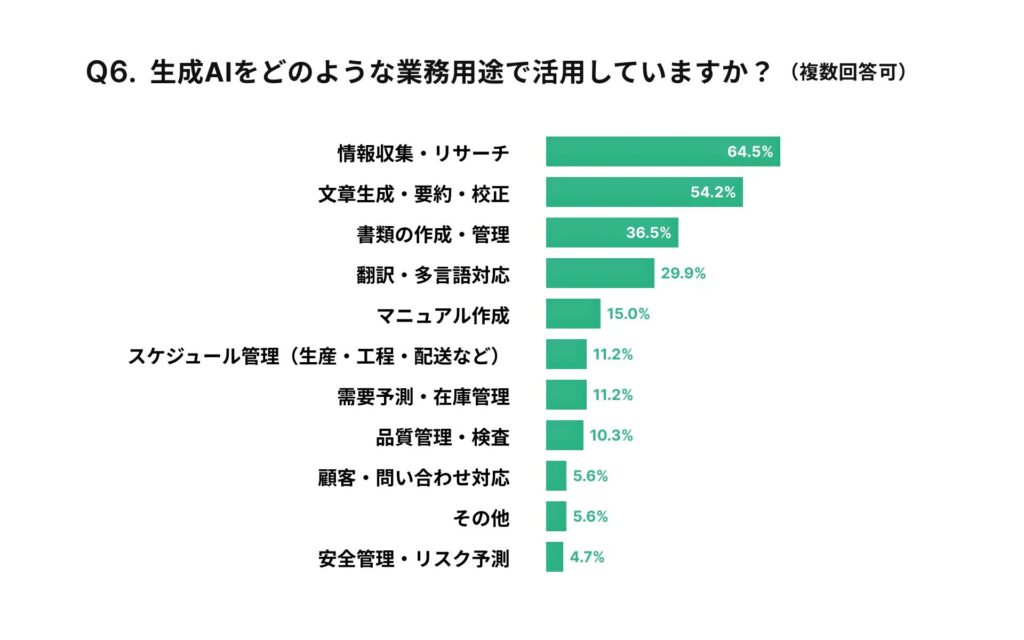

活用している企業に限定すると、利用頻度は高く、77.6%が週1回以上利用しています。ツール別では「ChatGPT」が71.0%と圧倒的な支持を得ており、次いで「Gemini」(37.4%)、「Copilot for Microsoft 365」(34.6%)が続いています。

活用用途としては、「情報収集・リサーチ」(64.5%)、「文章生成・要約・校正」(54.2%)、「書類の作成・管理」(36.5%)といったオフィスワークの効率化が中心です。一方で、「需要予測・在庫管理」(11.2%)や「品質管理・検査」(10.3%)など、現場業務への適用も始まっており、今後の活用範囲の拡大が期待されます。

今後の活用意向については、「積極的に活用したい」「機会があれば検討したい」「会社の方針次第で検討」を合わせると57.8%が前向きであり、業界全体として生成AI活用の潜在的なニーズは大きいと言えるでしょう。

出典:アルダグラム「卸売業・小売業の生成AI活用の実態調査」2025年8月29日

2025年に注目すべき生成AIの活用領域

2025年に特に注目されているのは、以下の3つの領域です。

まず、マルチモーダルAIの活用が進んでいます。テキスト、画像、音声を統合的に処理できるAIにより、店舗での接客支援や商品検索の精度が向上しています。例えば、顧客が撮影した写真から類似商品を提案したり、音声での問い合わせに適切に対応したりすることが可能になっています。

次に、生成AIを活用したコンテンツマーケティングの効率化です。商品説明文、SNS投稿、広告クリエイティブの作成を自動化することで、制作時間を大幅に削減しながら、パーソナライズされたコンテンツを大量に生成できるようになっています。

最後に、AIとIoTの融合による店舗運営の最適化です。スマートショッピングカートやAIカメラと生成AIを組み合わせることで、リアルタイムでの在庫管理や顧客行動分析が可能になり、店舗運営の効率が大幅に向上しています。

コンビニエンスストアの生成AI活用事例

コンビニエンスストアの国内大手でも生成AIの活用は進んでいます。

ファミリーマート:生成AI活用で店舗運営を多角的に支援

ファミリーマートは、生成AIを活用した複数のシステムを導入し、店舗運営の効率化と品質向上を実現しています。特に人型AIアシスタントとAI発注システムの2つの取り組みが注目されています。

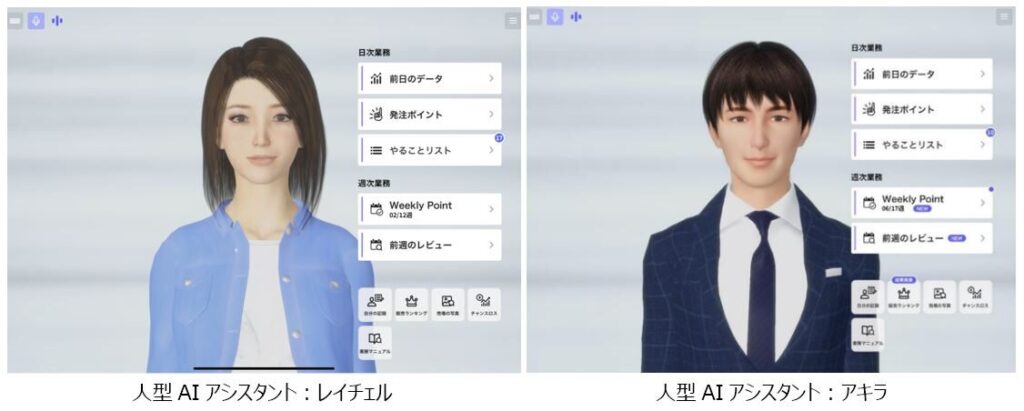

人型AIアシスタントによる店長業務のサポート

2023年1月から導入を開始した人型AIアシスタント「レイチェル/アキラ」は、約7,000店舗(2024年7月末時点)に展開されています。このシステムは、店舗運営に必要な情報や売場作りのポイントなど、店長が必要とする最適な情報をスピーディに提供することを目的としています。

2024年7月からは、さらに生成AIを搭載し、コミュニケーション機能を大幅に向上させました。特に注目すべきは、業務マニュアルの音声検索機能の実現です。レジ操作、ストアスタッフ育成、緊急時の対応方法など、従来はストアコントローラーで検索していた情報を、音声で直接問い合わせることが可能になりました。

店舗責任者が不在の際には、電話での問い合わせが必要でしたが、AIアシスタントにより即座に回答が得られるようになり、店舗オペレーションの負担が軽減されています。また、過去に実施した割引やクーポン企画の販売実績を人型AIアシスタントで確認できるようになり、施策内容や過去の実績に応じた販売計画、売場づくりへの反映が可能になりました。

出典:ファミリーマート 「人型AIアシスタントに生成AIを搭載」 2024年8月

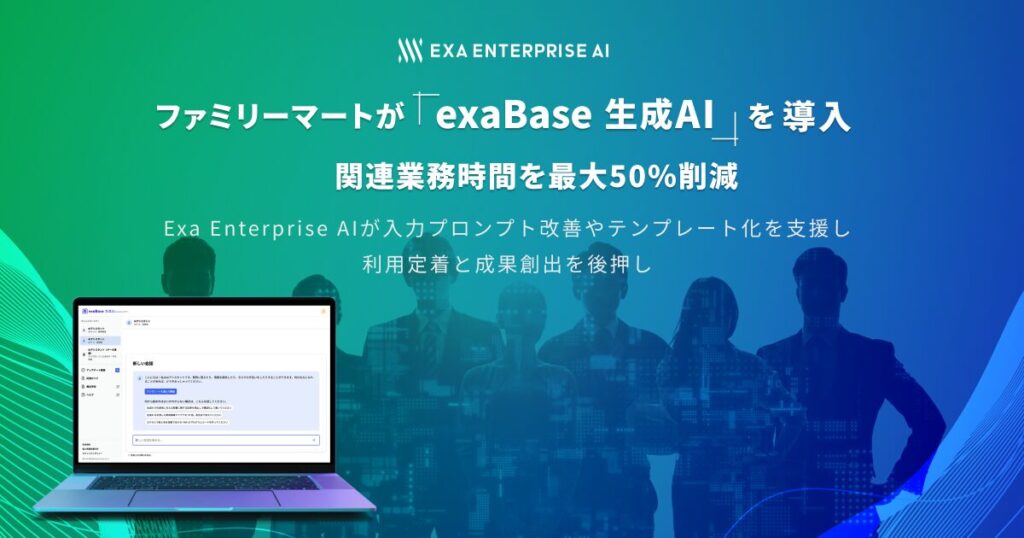

exaBase 生成AIで本社業務の作業時間を最大50%削減

ファミリーマートは2023年12月から、エクサウィザーズグループのExa Enterprise AIが提供するexaBase 生成AIを本社業務を中心に導入し、店舗経営を支援するスーパーバイザー(SV)など約3,000人の社員が利用を開始しています。

2024年1月から2月にかけて実施した検証では、文書や報告書の添削業務、社員教育資料の作成、アンケートの集計作業、SVから本部担当社員への問い合わせ対応といった業務を対象としました。その結果、本社業務では関連作業の時間が最大で約50%削減される見込みであることが確認されました。

特筆すべきは、Exa Enterprise AIの包括的な支援体制です。AIコンサルタント、エンジニア、カスタマーサクセス、カスタマーサポートが連携し、利用者が入力したプロンプトとその回答を確認して、より効果的な回答が得られるプロンプトを考案・提供しています。また、頻繁に活用するプロンプトをテンプレート化することで、継続的な効果向上を図っています。

さらに、exaBase 生成AIのデータ連携機能を活用し、社内文書をアップロードして、その内容を基にした対話や情報生成が可能になっています。これにより、社内に蓄積された知識やノウハウを効率的に活用できる環境が整っています。

出典:エクサウィザーズ「ファミリーマートがexaBase 生成AIを導入」 2024年4月

システム本部での生成AI活用による業務効率化

ファミリーマートの取り組みは店舗だけにとどまりません。システム本部では、Amazon BedrockとAmazon Kendraを活用したチャットボットを開発し、クラウド推進業務と品質管理業務の効率化を実現しています。

このシステムは、AWS開発・運用ガイドラインやシステム開発プロジェクトのドキュメントをAmazon S3に保存し、Amazon Kendraで検索可能にしています。Kendraの検索結果をAmazon Bedrockの大規模言語モデル(LLM)で処理することで、自然言語での質問に対して適切な回答を得られる仕組みです。

PoC(概念実証)では、プロンプトに難易度レベルを定義し、生成された回答を5段階(5:非常に役立つ〜1:役立たない)で評価する定量的な測定手法を採用しました。最終評価は全体平均3.6点となり、事前に定めた基準「3.0点」を超える結果を達成しています。特に要約、テキスト生成、質問応答のカテゴリで高い評価を得ており、ボリューム感のあるシステム開発ドキュメントを効率的に読み込めるようになったことが、生産性向上につながっています。

ファミリーマートは、今後も生成AIの活用領域を拡大し、店舗運営の最適化とシステム本部全体での業務効率化を推進していく方針です。

出典:AWS「生成AIによるファミリーマートのシステム運用業務効率化」 2024年8月

セブン-イレブン:AI発注と生成AI基盤で業務効率を大幅改善

セブン-イレブン・ジャパンは、AI発注システムと生成AI基盤の両面からDXを推進し、店舗運営と本社業務の効率化を実現しています。

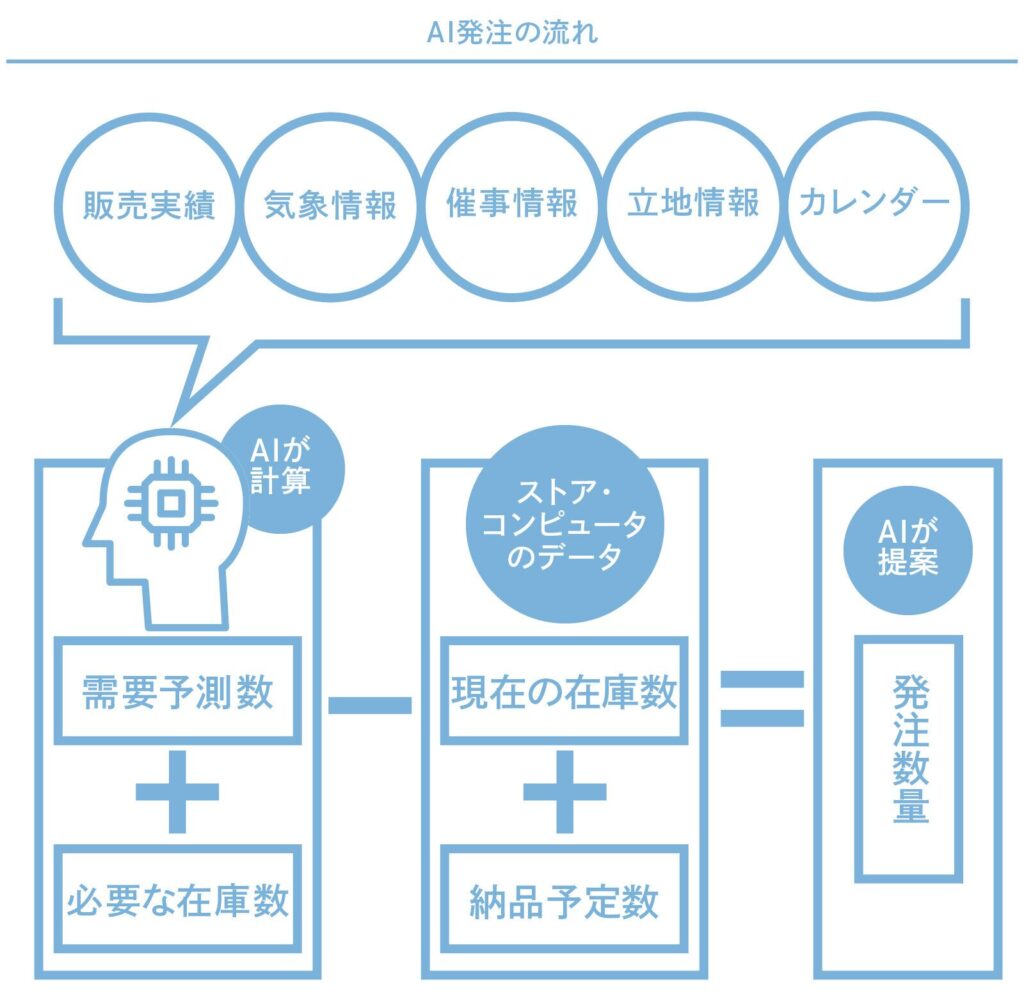

AI発注システムで発注業務を40%削減

2023年より全店舗に導入されたAI発注システムは、店舗運営の効率化と商品供給の安定化を目的としています。従来の「設定発注」では、店舗従業員が手動で在庫数を設定し、在庫が一定数を下回った際にストア・コンピューター(SC)が発注数を提案する仕組みでしたが、品切れリスクや入力作業の負担が課題となっていました。

AI発注システムでは、天候、曜日特性、過去の販売実績などのデータをもとに需要予測を行い、適正な在庫数を自動算出します。在庫がなくなる前に発注が行われるため、品切れの防止につながるほか、店舗従業員による入力作業が大幅に削減され、発注業務にかかる時間を約40%削減することができました。

削減された時間は、品揃えの見直しや売場づくりなど、店舗価値の向上に向けた取り組みに充てられています。また、需要予測の精度向上により、廃棄ロスも削減され、フードロス対策にも貢献しています。

出典:セブン-イレブン・ジャパン 「サステナビリティ AI発注の本格稼働」 2024年

13種類のLLMを使い分ける生成AI基盤を全社展開

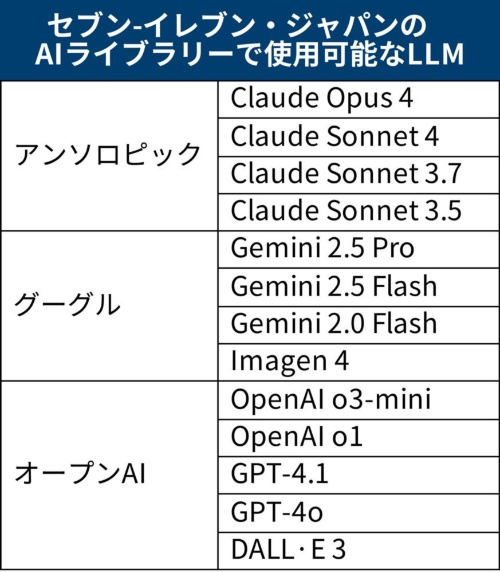

2025年8月をメドに、13種類の大規模言語モデル(LLM)を使い分けられる生成AI基盤「AIライブラリー」を約8,000人の全社員に展開しています。2025年6月時点では20部門約4,000人の社員が議事録や稟議書の作成、商品開発、POSシステムやSNSなどのデータ分析に利用しています。

使用可能なモデルは、Anthropicの「Claude」シリーズ4種類、Googleの「Gemini」シリーズ3種類、OpenAIの「GPT-4」シリーズ4種類、画像生成モデルとして「Imagen 4」「DALL·E 3」の計13種類です。西村出執行役員システム本部長は「モデルは日進月歩で進化する。1つに限定せず適切に評価し使い分けることが重要だ」と語っています。

導入効果として、議事録作成は1会議あたり平均40分かかっていた作業時間を平均10分に短縮しました。稟議書の起案業務では、社内規定の把握や関連部署への問い合わせ、過去データの検索、文面作成などに活用し、作業時間を3時間から約1時間に短縮しています。

出典:日経xTECH 「セブン-イレブン、13種類のLLM使い分け 」2025年8月

「生成AIファースト」を合言葉に流通革新を推進

親会社のセブン&アイ・ホールディングスでは、齋藤正記CIOのもと「生成AIファーストを業務の大前提にする」という方針を掲げています。業務効率化を見据えてマーケティング業務を棚卸しし、業務プロセスごとのタスクを洗い出した上で、生成AIを適用できるタスクを探し、生成AIを組み込んだ業務プロセスに再構築しました。

その結果、メールマガジンにおける開封率の高い文章作成に生成AIを活用し、外部委託費の84%削減を達成しています。また、カスタマーサービス、社内業務の効率化、店舗支援、顧客体験の向上、データ分析といったプロジェクトが進行中で、定例会で事例を共有しながらDXを加速させています。

出典:日経xTECH 「生成AI実用20社 生産性2倍・費用84%減 」2025年1月

ローソン:未来型コンビニとAI活用で顧客体験と業務効率を両立

ローソンは、KDDIと共同で未来型コンビニの開発を進めるとともに、AIを活用した顧客体験の向上と業務効率化に取り組んでいます。2030年に向けて「売上30%拡大、オペレーション30%削減」を目標に掲げ、実証実験を重ねています。

店舗内には天井や棚の上に多数のAIカメラを設置し、顧客の行動をリアルタイムで分析します。例えば、顧客が商品棚の前に長く滞在していると、商品選択に悩んでいると判断し、デジタルサイネージにランキングやお薦め商品を表示します。商品に手を伸ばした際には「そのお弁当と一緒にお茶を購入すると50円引き」といったクロスセル提案も行います。

出典:日経xTECH 「KDDIとローソン、未来型コンビニ1号店を公開」2025年6月

顔認識AIとパーソナライズド提案で購買転換率向上

ローソンは一部店舗で、顔認識技術を活用したパーソナライズド商品提案の実証実験も進めています。来店客の属性(年齢層、性別)をAIが推定し、店内のデジタルサイネージに最適な商品を表示する仕組みです。

実験店舗では、提案商品の購買転換率が15%向上するという結果が得られています。特に20代から30代の顧客層において効果が顕著で、デジタルサイネージの商品を実際に購入する割合が高まっています。

プライバシー保護の観点から、このシステムは個人を特定せず、統計的な属性情報のみを活用しています。店内には顔認識技術の使用を明示する掲示を行い、顧客の理解と同意を得る配慮がなされています。

スーパーマーケットの生成AI活用事例

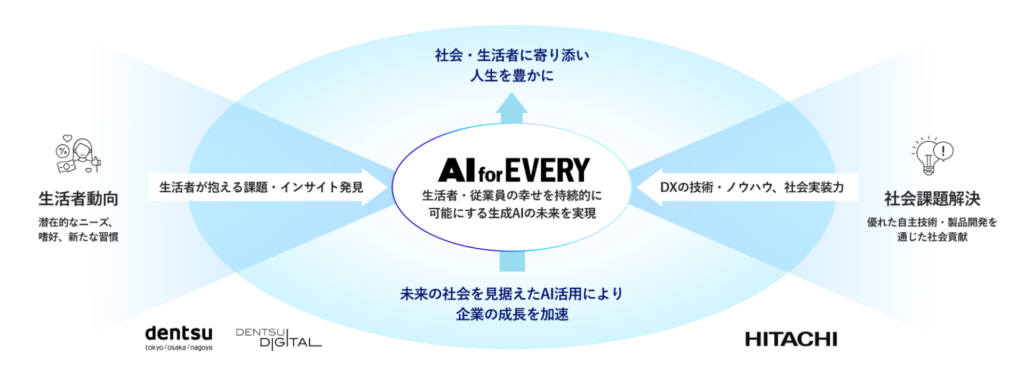

日立・電通・電通デジタル:「今日の気まぐレシピ」で食品ロス削減に挑戦

日立製作所(以下日立)、電通、電通デジタルの3社は2025年4月、生成AI領域で戦略的に協業するプロジェクト「AI for EVERY」を立ち上げました。協業の第1弾として、スーパーなど流通業界向けの新サービス「今日の気まぐレシピ~これからのサステナブルな食材の選び方~」の共同検討を開始しています。

このサービスは、日立の在庫管理システムや需給予測技術を活用して売れ残りそうな食材を高精度に予測し、電通のクリエイターの知見を学習した生成AIがその食材を使ったユニークなレシピやクーポンを生成します。さらに、電通デジタルの「∞AI Ads」のノウハウを活用し、これらのレシピやクーポンを販促素材として自動生成し、店舗のアプリや店頭のデジタルサイネージなどで配信する仕組みを構築します。

これにより、その瞬間に最適な情報を売り場の生活者に直接届けることが可能となり、生産者・流通事業者・生活者のそれぞれのニーズに合致した購買行動を促し、廃棄ロスの削減に貢献することを目指しています。

出典:電通 「日立と電通、生成AI領域で協業」 2025年4月

イオン:exaBase 生成AIで全業態90社1,000人が活用、人事部で月130時間削減

イオングループは、DX人材育成を目的とした「イオンデジタルアカデミー」を中核に、2023年12月からエクサウィザーズグループが提供する「exaBase 生成AI」を全業態90社・約1,000人に導入しました。デジタル・ICT部門だけでなく、管理部門や営業・サービス部門でも幅広く活用されています。

活用トップユーザーであるホールディングスの人事部では、コード生成や海外レポートの翻訳で月間70時間の業務時間を削減し、人事部全体では月130時間もの業務削減を実現しました。利用定着の鍵となったのは、AIリテラシーに応じた3段階の研修を計7回開催したことと、「コミュニケーション掲示板」で利用者同士の情報交換を活発化させたことです。

また、データ連携機能により、規則・規定類など膨大な社内ドキュメントをキーワードで一発検索できるようになり、店舗オペレーションから商品開発、コーディングまで実務に根ざした活用が進んでいます。

出典:エクサウィザーズ 「イオン×エクサウィザーズ 全業態90社1000人に「exaBase 生成AI」を3カ月で導入DX育成組織が活用と定着を支援、高利用率をさらに向上2024年4月

専門店・その他業態の生成AI活用事例

カインズ:生成AIでコールセンター業務を効率化、ACWを半減

ホームセンター大手のカインズは、コールセンターでの業務効率化を目指し、AI Shiftが提供する生成AIを活用した「AI Messenger Chatbot」と「AI Messenger Summary」の検証を開始しました。

従来、オペレーターがお客様対応時に回答情報を調べる時間が長く通話時間が長引くことや、電話終了後の問い合わせ内容を顧客管理システムへ入力する時間が長く、次の電話対応に移るまでに時間を要していることが課題でした。

「AI Messenger Chatbot」は、ChatGPTと連携し、FAQや社内マニュアルを取り込むことで自動でFAQを生成し、オペレーターが自己解決できる仕組みを構築しています。将来的には在庫情報データベースとも連携し、複数のデータベースを検索せずにチャットボットのみで情報検索が可能になります。

「AI Messenger Summary」では、オペレーターとお客様の会話内容の要約を生成AIで自動化し、音声認識からLLMでの処理まで高精度で実現しています。

出典:AI Shift 「カインズ、生成AIでコールセンター業務効率化」 2023年11月

しまむら:AIモデル「瑠菜」で若年層向け販促を加速

しまむらは2024年5月、タキヒヨー、AI model株式会社との3社協業により、AIモデル「瑠菜(るな)」を起用した販促施策を開始しました。

瑠菜は20歳の服飾専門学校生という設定で、身長158cm、「可愛いものを見つけること」を特技とする親しみやすいキャラクター設計が特徴です。Instagram(@lunagram_158)でのSNS活動や、下高井戸店(東京都杉並区)のポスター・チラシでの活用を通じて、10代~20代のファン層拡大を目指しています。

撮影のリードタイム短縮やコスト削減を実現し、スピード感のある販促展開を可能にします。

出典:東洋経済オンライン「しまむらAIモデル「瑠菜」魅力を感じさせる特徴」2024年6月

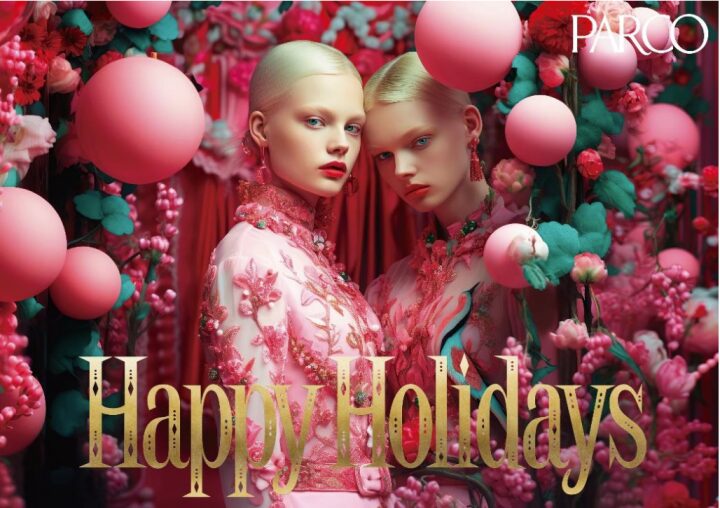

パルコ:完全AI生成の「HAPPY HOLIDAYS」広告で業界に衝撃

パルコは2023年冬、画像生成AIを全面活用したファッション広告「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」を展開し、デジタルメディア協会主催「AMD Award 2023」で優秀賞を受賞しました。

本広告は、世界トップクラスのAIクリエイター「Ai-Editorial – Christian Guernelli」を日本企業で初起用し、実際のモデル撮影を一切行わず、人物・背景・ムービー・ナレーション・音楽のすべてをプロンプト(画像生成の言葉)から生成しました。PR TIMES シャンパンピンクとグリーンの幻想的な世界に、実在しないAIモデルが佇むビジュアルは、「実際に撮影したかのようなリアリティ」と「生成AIと分かった時の驚き」を両立させています。

出典:パルコ「「HAPPY HOLIDAYS広告」が、AMDアワードで「優秀賞」を受賞」2024年3月

ヤマダデンキ:GoogleのP-MAXでネット広告を自動化、EC売上5年で2倍へ

ヤマダデンキは、EC売上高を5年で1019億円から1900億円へ倍増させる目標に向けて、GoogleのAI広告サービス「P-MAX」を導入し、広告運用のセルフ化を実現しました。

P-MAXは、入札・予算配分・オーディエンス選定・クリエイティブ生成などをGoogle AIが自動化し、複数チャネルに配信するサービスです。広告用の画像や商品情報を登録すれば、「ほぼノータッチで運用できる」(同社インターネット事業部・星野祐孝氏)ため、限られた社内リソースでも広告費を従来の2倍超に拡大できました。

セルフ化により広告配信データが社内に蓄積され、データドリブンなマーケティングが可能に。従来のセオリーでは「3〜4月がピークで、ゴールデンウイーク前に減速する」とされていた引っ越し需要において、AIとビッグデータの分析から新しい需要を発見し、競合を出し抜く広告戦略で売上増加に成功しています。星野氏は「これまでのセオリーで判断していたら販売機会を逃していた」とAI活用の威力を語っています。

出典:日経クロストレンド「ヤマダデンキがAIで広告自動化 競合が気付かぬ需要発掘で一人勝ち」2025年7月

日本調剤株式会社:店舗特化型ChatGPT「exaBase 生成AI for 店舗」で業務効率化

日本調剤株式会社は、全国746店舗のうち一部店舗で、エクサウィザーズグループのExa Enterprise AIが提供する店舗業態特化型ChatGPT「exaBase 生成AI for 店舗」の導入を開始しました。

本サービスは、約550社・5万以上のユーザーから蓄積したユースケースをもとに、店舗運営に特化したプロンプトを20種類以上搭載しています。大量のマニュアル要約、理解度テスト作成、セールスコピー・リリース文作成、クレーム対応文作成、顧客の声分析など、誰でもすぐに利用できる設計が特徴です。

日本調剤は、「かかりつけ薬剤師・薬局」機能をベースに医療DXを推進しており、店舗運営や商品企画での業務効率化と顧客満足度向上を目指して本サービスを導入。今後は全国の店舗への展開を推進し、より質の高いサービス提供を実現する予定です。

出典:エクサウィザーズ「日本調剤株式会社が「exaBase 生成AI for 店舗」を導入」2024年12月

株式会社MG-DX:AIと遠隔接客の融合で薬局の人手不足を解消

サイバーエージェントの連結子会社である医療AIカンパニー、株式会社MG-DXは、ドラッグストア・調剤薬局向けに自律型対話AIと有人遠隔接客を組み合わせた「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」を提供しています。

本サービスは、100万通り以上の受付シナリオパターンを提供し、薬局ごとの運用方針や業務フローに柔軟に対応できることが特徴です。ロボット・CGアバターなどの自律型対話エージェントがマイナ保険証や選定療養の説明、初歩的な質問対応を実施し、AIで対応できない場合は遠隔スタッフに切り替える仕組みです。新規の処方せん受付、事前送信済み患者への案内、残置薬対応、オンライン服薬指導の受付案内など、多様な目的に活用できます。

出典:MGDX「薬局特化型の接客AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」、 日本調剤へ提供開始」2025年9月16日

海外企業の先進的な生成AI活用事例

ウォルマート:150万人の従業員向けAIツール群で業務効率を革新

ウォルマートは2025年6月、全米150万人の店舗従業員向けに、独自の機械学習プラットフォーム「Element」を基盤とした包括的なAIツール群を発表しました。

AI主導のタスク管理ツールは、夜間の在庫補充業務において、優先順位を理解して推奨タスクを提示。初期結果では、チームリーダーがシフト計画に費やす時間を90分から30分へ3分の1に短縮しました。44言語対応のリアルタイム翻訳ツールは、テキスト・音声の両形式で従業員と顧客のコミュニケーションを支援し、「Great Value」などウォルマート固有の用語も正確に翻訳します。

さらに、5年間使用されてきた会話型AIツールを生成AI技術でアップグレードし、週90万人以上が利用、1日300万件以上の質問に対応。「レシートなしの返品処理方法は?」といった複雑な質問にも、長大なプロセスガイドを明確なステップ指示に変換して回答します。これらのツールは従業員アプリを通じて提供され、業務効率化と顧客対応力の向上を同時に実現しています。

出典:「Walmart Unveils New AI-Powered Tools To Empower 1.5 Million Associates」2025年6月

小売業における生成AI導入のメリットと効果

生成AIの導入は、小売業界が直面する人手不足、複雑な在庫管理、多様化する顧客ニーズといった構造的課題に対し、多岐にわたるメリットと具体的な効果をもたらします。その効果は、単なる業務の置き換えに留まらず、事業モデルそのものを変革する可能性を秘めています 。

1. 抜本的な業務効率化とコスト削減

生成AIは、これまで従業員の多くの時間を費やしてきた定型業務や反復作業を自動化し、生産性を飛躍的に向上させます。

発注・在庫管理の最適化

担当者の経験と勘に依存しがちだった発注業務は、AI導入によって大きく変わります 。AIは過去の販売実績、天候、地域のイベント、SNSトレンドといった膨大なデータを分析し、高精度な需要予測を行います 。これにより、セブン-イレブンでは発注時間を最大4割削減 、ローソンでは1日1人あたり2時間の作業時間削減といった成果が報告されています 。結果として、欠品による販売機会の損失と過剰在庫による廃棄ロスの双方を最小限に抑えることができます 。

社内・店舗業務の自動化

各種アンケートの集計、社内文書や教育資料の作成、問い合わせ対応といったバックオフィス業務もAIによって自動化されます 。ファミリーマートでは、生成AIの導入により一部業務の作業時間を約50%削減したと発表しています 。また、店舗スタッフ向けには、ファミリーマートのAIアシスタントのように、業務マニュアルを音声で検索できる機能を提供し、従業員の負担を軽減しています 。

人手不足の解消と労働環境の改善

業務効率化は、小売業界の深刻な課題である人手不足への直接的な解決策となります 。単純作業から解放された従業員は、接客など付加価値の高い業務に集中できるようになり 、長時間労働の是正にも繋がります 。

2. 売上・利益の最大化

務効率化がコスト削減という「守り」の側面で貢献する一方、生成AIは売上を直接的に向上させる「攻め」のツールとしても機能します。

パーソナライズドマーケティングの深化

AIは顧客一人ひとりの購買履歴や行動データを分析し、最適な商品やクーポンを提案します 。イオンでは、AIを活用したレコメンド機能やクーポン配信により、購入率の向上を実現しています 。これにより、顧客満足度とロイヤリティを高め、売上増加に直結させることができます 。

ECサイトの体験向上

楽天グループでは、AIがユーザーの検索意図や文脈を理解する「セマンティック検索」を導入し、検索結果が0件になる問題を98.5%削減、流通総額を5.3%増加させました 。

広告コンテンツ制作の自動化と効果向上

従来、時間とコストがかかっていた広告制作も、生成AIによって革命的に変化します 。しまむらが広告に起用したAIモデル「瑠菜(るな)」は、SNSで大きな話題を呼び、広告換算で1億円を超えるPR効果を生み出しました 。

3. 顧客体験(CX)の向上と新たな価値創造

生成AIは、効率化や売上向上に留まらず、これまでにない新しい顧客体験や価値を創造する原動力となります。

顧客サポートの質の向上

AIチャットボットは24時間365日、顧客からの問い合わせに即時対応し、待ち時間をなくすことで顧客満足度を向上させます 。

イノベーションの加速

イオンでは、ECサイトの商品説明文をAIが自動生成し、訴求力を高める取り組みを行っています 。さらに、AIを「共創パートナー」と位置づけ、独創的な「AI共創おせち」を開発するなど、商品開発のプロセス自体を革新しています 。

生成AI導入時の課題と解決策

生成AIは小売業界に多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題が伴います。しかし、これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、リスクを管理し、AIの価値を最大限に引き出すことが可能です。

1. 高額なコストとROI(投資対効果)の算出

課題

AIシステムの導入には、ソフトウェアライセンスやインフラ構築などの高額な初期投資が必要です。さらに、システムのアップデートやメンテナンス、専門スタッフの雇用といった継続的な維持コストも発生します。これらの投資に見合う効果を創出できるかどうかの慎重なROI分析が不可欠です。

解決策

長期的な視点で費用対効果を評価することが重要です。AI導入による人件費や在庫コストの削減効果は、初期投資を上回る可能性があります。また、まずは小規模なPoC(概念実証)から始め、効果を検証しながら段階的に導入を進めるアプローチも有効です。

2. セキュリティとデータプライバシー

課題

AIは顧客の購買履歴や個人情報といった機密性の高いデータを大量に扱います。特に、公開されている生成AIサービスに社外秘の情報を入力すると、その情報がAIの学習データとして利用され、意図せず外部に流出するリスクがあります。データ漏洩は、顧客の信頼を失うだけでなく、法的な問題に発展する可能性もあります

解決策

- 社内ルールの策定: 生成AIツールに機密情報を入力しない、アクセス権限を厳格に管理するなど、社内での利用ルールを明確に定めます。

- セキュリティ対策の徹底: データの暗号化や匿名化処理、多要素認証の導入など、技術的なセキュリティ対策を強化します。

- 従業員教育: 従業員に対し、AIのリスク管理や適切なデータ運用に関するリテラシー教育を徹底することが不可欠です。

3. AI人材の不足と従業員のスキルアップ

課題

AIを効果的に活用するためには、データサイエンティストなどの専門人材が必要ですが、獲得競争は熾烈です。また、AIツールを実際に利用する現場の従業員が新しいシステムを使いこなせない、あるいは心理的な抵抗を感じるといった問題も生じます 。

解決策

- 人材育成と組織文化の醸成: 従業員向けの継続的な研修プログラムを提供し、AIを積極的に活用する意欲を高めることが重要です。失敗を恐れずに新しい技術に挑戦できる、革新を受け入れる企業文化を育む必要があります。

- 専門知識不要のツールの活用: 人材確保が難しい場合は、専門知識がなくても活用できるノーコードツールやAIアシスタントの導入を検討することも有効な選択肢です。

4. 誤情報(ハルシネーション)の生成

課題

生成AIは、学習データに基づいて確率的にもっともらしい文章を生成するため、事実に基づかない情報を生成することがあります 。

解決策

AIが生成した商品説明や顧客への回答などを公開・利用する前に、必ず人間が内容の事実確認を行う「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のプロセスを業務フローに組み込むことが重要です。

5.著作権および知的財産権の侵害

課題

AIが生成したコンテンツが、意図せず既存の著作物に酷似し、著作権を侵害してしまうリスクがあります。これは企業の評判を損なうレピュテーションリスクにも繋がります 。

解決策

生成されたコンテンツが他者の権利を侵害していないか、公開前に人間がチェックするプロセスを設けるようにしましょう。

小売業での生成AI導入ステップ

生成AIの導入は、単にツールを導入するだけのITプロジェクトではありません。多くの企業が「流行っているから」という理由で飛びつき、PoC(概念実証)を繰り返すだけで終わる「PoC死」に陥ったり、現場で使われずに形骸化したりするケースは後を絶ちません。真の成果を生むためには、技術の導入プロセスを批判的に捉え、事業変革そのものとして戦略的に推進する必要があります。

ステップ1:目的の再定義 ―「AIで何ができるか」から「自社の何を解決すべきか」へ

一般的な導入論では「課題の特定」から始まりますが、ここで陥りがちなのが「AIでできそうなこと」を起点に課題を探してしまう罠です。そうではなく、まず自社の事業戦略における最重要課題、つまり「痛みの源泉」は何かを徹底的に突き詰めるべきです。日本の小売業は「生産性向上」「コスト削減」をAI導入の主目的とする傾向が強いですが、米国では「顧客満足度向上」が重視されています。人手不足解消という「守り」の視点だけでなく、新たな顧客体験の創出や売上向上といった「攻め」の視点から目的を再定義しなければ、AIの価値を半減させてしまいます。

経営層が主導し、「3年後にどのような顧客体験を提供したいか」「どの事業領域で競合優位性を築くか」という事業目標を明確にします。その上で、その達成を阻んでいるボトルネックを特定し、その解決策として生成AIが最適かを判断します。

ステップ2:PoCの再設計 ―「技術検証」から「価値検証・業務検証」へ

スモールスタートとしてのPoCは有効ですが、その目的を「動くかどうか」の技術検証に留めてはいけません。PoCの段階から、本格導入後の価値と業務への影響を検証する視点が不可欠です。PoCが成功しても、現場が「使いにくい」「今のやり方の方が早い」と感じれば導入は進みません。技術部門だけでなく、必ず利用部門の従業員を巻き込み、実際の業務フローの中で検証することが「PoC死」を避ける鍵です。

PoCのテーマは、現場が日々感じている具体的な課題(例:「問い合わせ対応に時間がかかりすぎる」「発注作業が属人化している」)から選びます。KPIには技術的な指標だけでなく、「作業時間削減率」や「従業員満足度」といった業務指標を設定し、定量的・定性的な効果を測定します。

ステップ3:基盤整備の優先 ―「ツール導入」の前に「データ戦略とセキュリティ」を

生成AIは、質の高いデータを「燃料」として初めて機能します。ツール導入を急ぐ前に、自社のデータ資産を整備し、安全に活用するためのルールを確立することが最も重要です。

多くの企業では、データが各部署のシステムに散在し、サイロ化しています。また、安易に外部の生成AIサービスに機密情報を入力すれば、情報漏洩のリスクが伴います。

- データ棚卸:社内のどこに、どのようなデータが存在するかを可視化し、AI活用に必要なデータを特定します。

- セキュリティポリシー策定:「機密情報は入力しない」「個人情報は匿名化する」といった明確な利用ルールを定め、全従業員に周知徹底します 。

- プラットフォーム選定: セキュリティが担保されたエンタープライズ向けのAIプラットフォーム(例:Azure OpenAI Serviceなど)の利用を検討します。

ステップ4:導入と定着化 ―「導入して終わり」から「育てて広げる」へ

ツールの導入はスタートラインに過ぎません。現場がAIを使いこなし、成果を実感し、さらに活用を広げていくための仕組み作りが成功を左右します。同じツールを導入しても、店舗によって活用度に差が出るのはよくあることです。ファミリーマートのAIアシスタントの事例でも「あまり有効活用できていない店舗もある」という課題が認識されており、成功事例の横展開が重要になります。また、AIが生成した情報を鵜呑みにせず、人間が最終確認する「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のプロセスを業務に組み込むことが、誤情報(ハルシネーション)のリスク管理に不可欠です。

- 伴走型の教育:導入時に集合研修を行うだけでなく、現場で生まれた疑問にすぐ答えられるサポート体制や、活用事例を共有するコミュニティを作ります。

- 効果の可視化:具体的な成果を定期的に共有し、従業員のモチベーションを高めます。

- フィードバックループの構築:現場からの「もっとこうだったら使いやすい」という声を収集し、システムの改善や利用ルールの見直しに継続的に反映させます。

ステップ5:組織文化の変革 ―「一部の取り組み」から「全社のカルチャー」へ

最終的に、生成AIの導入が成功するかは、技術ではなく「人」と「文化」にかかっています。AI活用を一部のDX部門だけの取り組みにせず、全社的な文化として根付かせることが不可欠です。AI導入は、従業員にとって「仕事が奪われる」という不安や、新しいツールへの心理的抵抗感を生む可能性があります。これを乗り越えるには、トップダウンのメッセージと、ボトムアップの自発的な活用を促す仕掛けの両方が必要です。

- 経営層のコミットメント:経営トップが「AIは従業員の能力を拡張するパートナーである」という明確なビジョンを発信し続けます。

- 人材育成への投資・全社的なAIリテラシー向上のための研修プログラムに継続的に投資します。

- インセンティブ設計・AI活用の実績を人事評価に組み込むなど、積極的な活用を奨励する制度を設計します。

生成AIの導入は、既存業務を効率化するだけでなく、ビジネスモデルや働き方そのものを再定義するポテンシャルを秘めています。上記のステップを戦略的に、そして批判的な視点を持って実行することが、一過性のブームで終わらない、持続的な競争優位性の確立へと繋がります。

まとめ:生成AIで実現する小売業の未来

生成AIは、小売業に大きな変革をもたらしています。本記事で紹介した各社の事例からも明らかなように、業務効率化、顧客体験向上、コスト削減など、多様な効果が実現されています。

特に注目すべきは、作業時間の30%から90%削減、廃棄ロスの15%から30%削減といった具体的な成果です。これは、生成AIが単なる先端技術ではなく、実用的なビジネスツールとして機能していることを示しています。

導入に際しては、コスト、データ整備、従業員教育、セキュリティといった課題がありますが、段階的なアプローチと適切な支援により、これらの課題は克服可能です。本記事でも紹介したエクサウィザーズのexaBase 生成AIのような柔軟なソリューションを活用することで、リスクを抑えながら導入を進められます。

2025年以降は、マルチモーダルAI、完全自動化店舗、ハイパーパーソナライゼーション、サステナビリティへの貢献など、さらに高度な活用が進むと予測されています。今から準備を始めることで、将来の競争優位性を確保できるでしょう。

小売業界のDXを推進する上で、生成AIは欠かせない存在になっています。まずは自社の課題を明確にし、適切なソリューションを選定することから始めてみてはいかがでしょうか。本記事が、皆様のAI導入検討の一助となれば幸いです。