建設業におけるDXとは、AIやIoTなどのデジタル技術を複合的に活用し、建設生産プロセス全体を効率化したり、業務の自動化を推進したり、最終的にはビジネスモデルの変革を目指します。

建設業界では高齢化や人手不足が深刻であり、アナログ作業も多く残っていることから、DXによる本質的な改革が求められるのです。

本記事では建設業の現状を踏まえて、建設業におけるDX推進の具体的手法と成功事例を紹介しています。「建設業でDXを導入したい」「DXを推進しているがうまくいっていない」という方に向けてまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

建設業界はDX未着手が多数、高齢化・人手不足が深刻

建設業のDX導入率は2割程度にとどまり、6割以上が「今後も予定なし」と回答。就業者の高齢化・若手不足、技術継承困難など深刻な構造課題を抱えており、2024年の労働時間規制強化を機に業務効率化の必要性が高まっている。

DX導入は生産性向上・技術継承・人材確保に直結

BIM/CIMやAI・ドローン・クラウド活用により、現場の安全性・効率性が向上。熟練技能の継承支援や働き方改革を実現し、若手人材流入の促進にもつながる。データ活用により経営判断の高度化も期待される。

成功には「現場DX」と「業界連携」の両立が不可欠

デジタル機器の活用は単独企業だけでなく、下請含む業界全体の足並みを揃える必要あり。資金・人材面のハードルも高いため、補助金活用や専門コンサルの支援が現実的な突破口に。成功事例として大成建設や竹中工務店などが実践中。

DXとは

DXとは、経済産業省の定義では

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

を意味します。

出典:「デジタルガバナンス・コード2.0」 経済産業省 2022年9月13日

DXの詳細については、「DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?推進に必要なポイントと最新事例をわかりやすく解説! 」でも解説していますので、合わせてご確認ください。

建設業におけるDXとは

建設業におけるDXとは、AIやIoT、3D、ARなどのデジタル技術を活用し、建設生産プロセス全体を効率化したり、業務の自動化を推進したり、最終的にはビジネスモデルの変革を目指すことです。

建設業界特有の課題として、人材不足や技能継承、危険な現場での作業、長時間労働の常態化などがあります。これらの課題を最新技術やツールの導入によって解消することが期待されており、一部の企業・技術においては現場でも実用段階に入ってきています。

建設業におけるDXの取り組み状況

建設業におけるDXの取り組みは、進んでいるとは言い難い状況です。

独立行政法人情報処理推進機構の2023年調査によると、建設業におけるDXの取り組み状況は以下のようになっています。

| 2018年度以前から実施している | 13.5% |

| 2019年度から実施している | 3.6% |

| 2020年度から実施している | 3.6% |

| 実施していない、今後実施を検討 | 18.9% |

| 実施していない、今後も予定なし | 60.5% |

すでに実施している企業は2割程度であり、約8割が未実施という状況です。しかも未実施のうち、60.5%が検討すらしていないという状況が明らかになりました。業界特有の問題もあるのでしょうが、厳しい現状であることには間違いありません。

清水建設の事例から学ぶ、建設業界におけるDX人材育成のポイント

慢性的な人手不足や技術の継承などの課題を抱える建設業界において、どのようにすればDXを推進できるのでしょうか。

清水建設の取り組み事例から、建設業界におけるDX推進のポイントやノウハウをまとめた資料をご用意しました。

独自に定義する人材育成の中身を大解剖していますので、ぜひ無料のお役立ち資料からご確認ください。

\こんな方におすすめの資料です/

- 建設業界においてDX人材育成の現状を整理したい

- 建設業界においてDX人材育成を推進していく際のポイントを押さえたい

- 建設業界の実際のDX人材育成事例を参考にしたい

建設業界における2024年問題

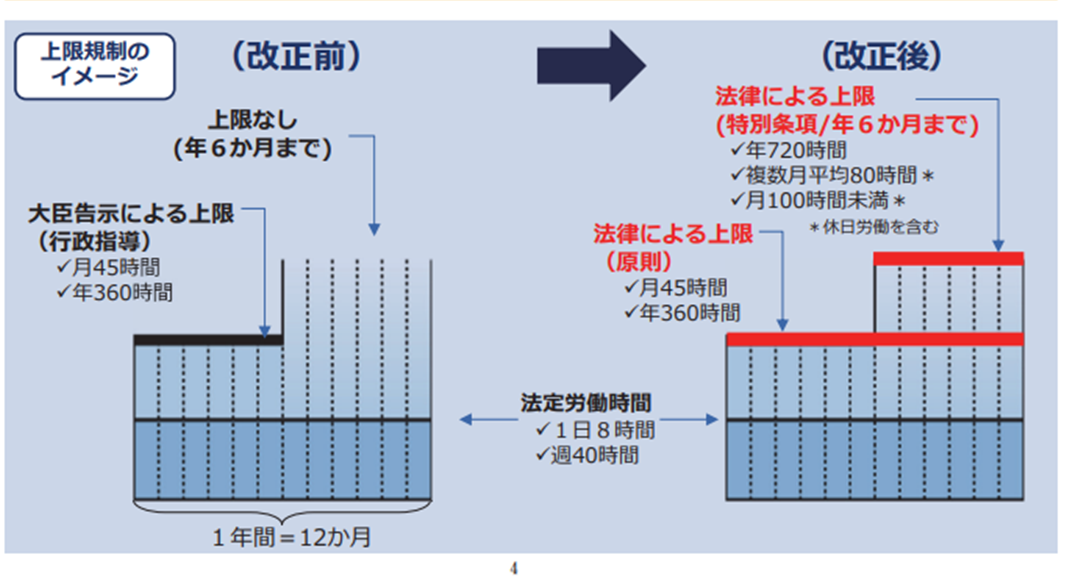

建設業でDX推進が望まれる理由として、業界全体で慢性的な人手不足が続いている問題があります。ただでさえ人の確保が厳しい建設業において、人材確保と業務効率化を急がなくてはならない要因となっているのが、いわゆる「2024年問題」です。

2024年より、建設業に特例として猶予期間が設けられていた、労働時間の上限規制の適用除外が解除されるのです。

労働基準法は2019年4月に改正され、労働時間の上限が法制化され罰則の対象となりました。

2024年3月まで建設業界においては特例として、改正前の基準が適用されていました。4月以降特例が適用除外になることにより、ほかの業界と同様に月45時間・年360時間以上の残業をさせた場合、罰則の対象となります。

これにより労働力不足はさらに深刻となり、抜本的な業務効率化が進まなければ、建設業界全体が停滞してしまう恐れがあるのです。

建設業の現状と課題

次に、建設業の現状と課題を6つの観点から解説します。

①生産性の低さ

建設業の根深い問題点として指摘されているのが、構造上避けにくい生産性の低さです。一般社団法人日本建設業連合会の「建設業ハンドブック」2023年6月に更新された最新データによると、1990年代後半から全産業の労働生産性は緩やかに上昇した一方で、建設業では低い水準でほぼ横ばいです。

原因としては、標準化の難しい手作業が多く存在することや、生産過程の細分化により情報伝達に時間がかかることなどが挙げられます。建設業におけるDXでは、AIやIoTによってどれだけ生産性を向上させられるかが1つの焦点になるでしょう。

参考:「建設業ハンドブック」一御案社団法人日本建設業連合会 2023年6月

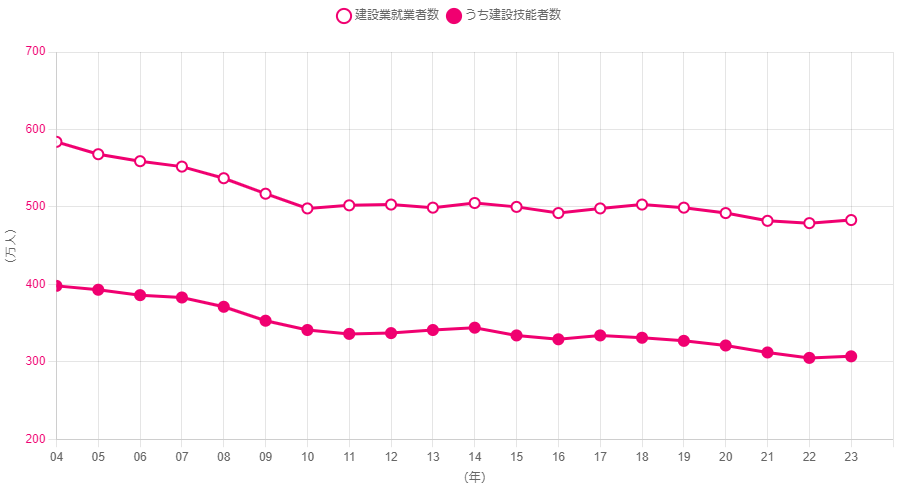

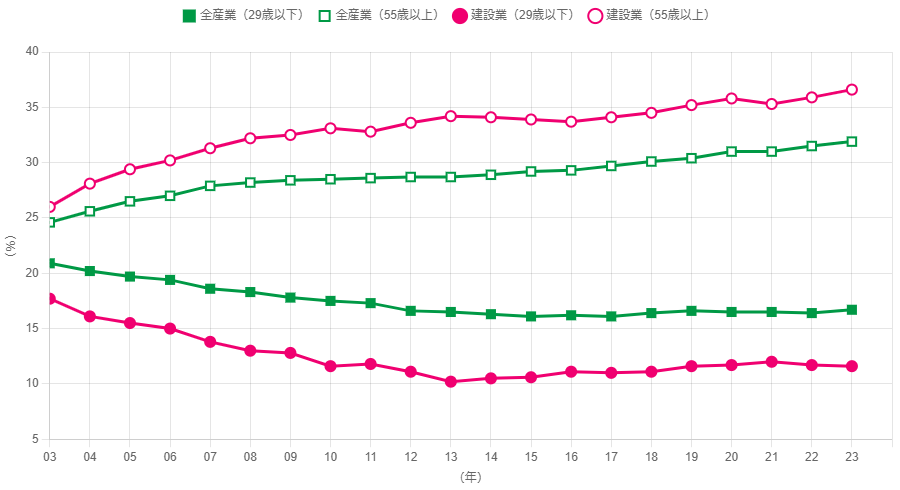

②就業者の高齢化

建設業においては、就業者数の減少と高齢化が同時に進んでいます。先述の「建設業ハンドブック」によると、建設業就業者数は2003年には600万人を超えていましたが、直近データの2022年には500万人を割り込んでいます。

また、年齢構成では、2022年において55歳以上が全体の35.9%を占めているのに対し、29歳以下はわずか11.7%です。若い人材が集まりにくい原因としては、デジタル化の遅れや、労働時間の長さ、肉体労働の負担の大きさなど複数の問題が考えられています。

参考:『建設業ハンドブック』一般社団法人日本建設業連合会 2023年4月

③人手不足

前述した生産性の低さと高齢化により、建設業では人手不足が深刻です。特に、現在中心である高齢層が離職するタイミングになれば、技術の担い手を確保できず、業務そのものが立ち行かなくなる恐れもあります。

前述の通り、2024年4月から時間外労働上限規制の適用開始により、さらなる人手不足の深刻化が懸念されています。人手不足による業界全体の低迷を防ぐには、これまでの建設業における働き方や処遇などを改善する必要があるでしょう。企業だけでなく、業界全体で解決に励み、新しい人材流入を模索しなければなりません。

そのため、若い世代への働きかけに加えて、限られた人数でいかに作業を効率化できるかがポイントになるでしょう。

人手不足については、「【決定版】人材育成ロードマップの作り方|効果的な組織と個人のキャリア成長法」でも触れています。人材育成の重要性について解説していますので、ご覧ください。

④技能継承の問題

就業者の高齢化などの影響で若手就業者への技能継承は喫緊の課題です。

- 技能を継ぐ若い働き手がいない

- 技能継承に取り組む時間がない

- 技能の伝え方が分からない

など課題は山積しています。

特に若い働き手が増えない、もしくはすぐに離職してしまうという課題の要因を理解し適切に改善策を打つ必要があるのです。

日本政策金融公庫総合研究所がまとめたレポートによると、建設業に人材が集まらないのは必ずしも賃金の低さが原因ではないとしています。むしろ、2013年を境に建設業の平均年収は全産業を上回るようになり、2021年には全産業平均を50万円近く上回りました。

同レポートでは、賃金が改善されているにも関わらず、人材が集まらない原因として以下を挙げています。

- 労働時間の長さ(全産業中、運輸業に次いで2番目に長い)

- 肉体的負担の大きさ

- 作業に危険が伴う

- 技能・技術の習得に時間がかかる

こうした問題の解決は急務であり、若手人材の入職と定着化が進まなければ、技能継承がままならず業界全体の衰退は避けられません。

参考:『中小建設業におけるデジタル化と技能承継』 日本政策金融公庫 総合研究所 2023年3月

⑤重層下請構造による変革の難しさ

建設工事では様々な分野の業務があるため、専門家・分業化を進めるために下請構造が生まれました。

国土交通省が建設業の環境整備を目指し開催した検討会の資料によると、調査対象となった108の現場のうち38.3%におよぶ41もの現場で3次下請けが確認されています。さらに、13の現場(12.1%)が4次下請、もっとも重層化している工事で5次下請が2件(1.9%)存在しており、依然として重層化が解消できていない現状が見て取れます。

こうしたことから、以下のような課題が顕在化し、解決の糸口が見えていません。

- 施工管理や品質面に悪影響を及ぼす

- 下位下請の対価の減少や労務のしわ寄せ

- 施工管理をしない下請企業の介在

また関係者が増えることはDXの障害になります。元請企業があるツールを導入したくても、下請企業が同じツールを入れないと効果が半減したり、同じデジタル技術が扱える人材が各社にいないとDXが進みづらかったりするためです。

政府もこれを問題視し、元請・下請それぞれが果たすべき役割を具体的に定めて通知したり、一般社団法人日本建設業連合会も原則2次までを一般化することを目指したりするなど改善に努めていますが、いまだに多くの施工で重層下請構造はなくなっていないのが現状です。

出典:『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会 第五回検討会 資料』国土交通省 2022年11月16日

⑥対面を重視する業界の慣習

建設業界は業務の特性上、関係者が対面にて打合せを行う習慣が色濃く残っています。こういった慣習は重要である一方で、DX推進の足かせになってしまうことも少なくありません。

建設業界では現場の調査をはじめ、図面・指示書の共有も、現場にて対面で行うことが基本です。複数の協力会社や専門家と作業を進めていく業務の性質上、すべての情報が現場に集約されるほうが、効率的で安心できる面もあるでしょう。しかし、すべて対面でおこなう慣習が強いと、オンライン会議や管理ツールで済む業務が変わらず、DXが進まないケースも少なくありません。

さらに、依頼会社から1次下請、2次下請へと下請けが続く、重層化構造が慣習化されていることによって、情報共有のデジタル化がしづらいといった声もあります。このようにDXの妨げになっている慣習を把握した上で、どういった業務や工程にDXを適用していくのかを検討する必要があります。

身近なルーチン業務からはじめられるDXとは?

自社のDXを推進しようと検討するものの、何から始めたらいいかわからない、また、社内の複数部署で合意形成を取る難易度が高い…と考えている方へ。

まずは、「身近な業務のDX化」から検討するのが得策です。ぜひ、無料のお役立ち資料からご確認ください。

\こんな方におすすめの資料です/

- DXと言っても何をすればいいかわからない

- まずは身近なところからクイックにできるDXを試したい

- 目の前のルーチン業務を効率化したい

建設業がDXに取り組むメリット

ここで建設業がDXに取り組むメリットを整理しておきましょう。業界の構造や慣習により、DX推進が進んでいないことは前述してきました。

しかし、DXの取り組みが推進されれば、以下のようなメリットが想定されます。建設業のイメージが良い方向に変わり、業界全体の活性化が期待できるでしょう。

①業務効率化によるコスト削減

建設業におけるDXが進めば、現場作業の軽減や効率化がなされるため、少ない人員で業務に対応できるようになります。人手不足への対応としてDXは欠かせない施策です。

また建設業は契約や行政への申請など、意外と事務仕事が多いものです。DX化により現場の情報が一元的に管理されることで、こうした事務手続きもフロー化され、人の手を煩わせることもなくなります。バックオフィス業務の効率化により、コスト削減も進むでしょう。

②働き方改革が進み人材が確保しやすくなる

かつて、建設業の現場は「3K(きつい・汚い・危険)」の代表格とされ、敬遠されがちでした。しかし、DXが進むことにより、既存業務が効率化することで働き方改革が進み、結果的に人材の確保もしやすくなることが期待されます。

DXによる業務の代替や省力化によって、問題視されていた長時間労働が改善される可能性も高まっています。また、高所作業など危険を伴う業務も機械化(ドローンなど)されることにより、人が直接従事することも少なくなるでしょう。

このように建設業界においてDXが進み、働き方改革が実現されれば、イメージも改善し新しい就業希望者を確保しやすくなるでしょう。

③技術の継承が促進する

DX推進によって、これまで属人的であった建設業界での技術や職人の技をより継承しやすくなる可能性があります。技術職の現場では、仕事の進め方やスキルが個人の経験、勘にもとづいて形成されてきた側面があります。そのため、建設業は「職人の世界」といった気質があり、ベテランのもつ技術は広く共有されることはなく、またそうした環境も整備されていませんでした。

DXが進められると、業務データを蓄積したり、遠隔での現場のモニタリングが可能になります。遠隔から現場のモニタリングが可能になれば、ベテラン作業員の高齢化が進み現場に立てなくなっても、モニターを通じて若手に教えることができます。また、作業手順やコツを映像化するなど、ノウハウを可視化し蓄積していけば、技術の継承も進めやすくなるでしょう。

④データの蓄積・活用が進む

DXが進んでいけば業務ノウハウだけでなく、あらゆるデータの蓄積・活用が進むでしょう。技術の継承だけでなく、人材の採用や定着率、バックオフィスのデータなど。こうしたデータは、会社の資産となり企業運営の重要な意思決定にも活用されます。

特に建設業界では近年人件費以上に、木材・鋼材・原油などの資材単価の高騰が続いています。そのため、原価情報を精緻に可視化し、案件に応じて適切なものを選定するといった収益構造の管理が求められます。これらも属人的な、勘と経験によるものではなく客観的なデータに基づいて判断できる環境が必要であるため、DXによるデータの蓄積・活用は事業に様々なメリットをもたらすでしょう。

得られたデータの活用方法については、「DXで重要なデータの活用方法とポイントを解説!データを活用する職種やデータ一覧も紹介」を参考にしてください。

建設業のDX推進においてクリアすべき課題

建設業においてDXを推進するには、解決すべきいくつかの課題があります。業界の構造や慣習、資金や人材の問題です。こうしたことを一つひとつ解決していかなくては、DXは進みません。企業単体ではなく、業界全体の取り組みも求められるでしょう。

現場作業へのデジタル技術の導入

建設業の現場は、業界の慣習等によってデジタル化が進みにくい事情があります。現場での作業は紙の図面や目視作業が多く、あらゆる判断もベテランの経験値に頼る傾向が強く残るためです。DXを推進するには、ベテランの経験値に頼ることからの脱却と、デジタル機器を使いこなすための従業員教育が必要になってきます。まずはITリテラシーを上げるために研修や、OJTを通して少しずつ業務へ浸透させていく必要があるでしょう。

また業界の特性上、複数の協力会社と仕事を進めていくため、自社だけがデジタル化を進めても、効果は限定的にならざるを得ません。デジタル化の効果を最大化するためには、こうした協力会社と足並みをそろえていくことが必要になるのです。

設備投資における資金の確保

DXを推進するにあたっては、BIM/CIM等のソフトや、IoT化された重機の導入など、高額な設備投資が必要となります。元受の大手企業であれば、こうした資金調達も比較的容易に行えるでしょう。

しかし下請の中小企業は資金が潤沢でないことも多く、高額な設備投資が難しい側面があります。こうした資金面の事情が、建設業においてDX推進の足並みが揃わない原因の1つとなっているのです。

中小企業の場合、導入費用が多額になるため、助成金や補助金を活用すると良いでしょう。主に活用できる助成金や補助金には、以下が挙げられます。

DXの担い手となる人材の育成や確保

資金が確保できDX推進のための設備導入が進んでも、それを取り扱う人材がいなければ、望むような効果は得られないでしょう。現場作業にデジタル技術を導入し、使いこなすには既存の従業員に対する教育が欠かせません。

しかし、デジタル技術導入を推進し、その教育の担い手となるDX人材の不足は、建設業に限らず、どの業界でも解決しがたい課題となっています。各業界でDXの担い手が求められるなか、DX人材の獲得競争は、今後ますます熾烈になっていくでしょう。新規採用が難しい場合は、既存従業員の教育や専門ベンダー、外部人材の活用を並行して進めることも検討する必要があります。

建設DXで使われる技術

次に、建設DXで使われている5つの技術を紹介します。

なお、DX推進に必要な技術については、「DX推進に必要な技術8選。具体例と活用時の注意点まであわせて解説」で紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

BIM/CIM

BIM/CIMとは、「Building Information Modeling(建物情報のモデル化)」と「Construction Information Modeling(建設情報のモデル化)」を合わせた略称で、3次元モデルを導入することで、事業全体にわたる情報共有を容易にし、一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図ることを目的とした取り組みです。

従来の建設業では、2次元の図面を用いたアナログ作業が一般的であり、読み取りの難しさや共有の煩わしさがデメリットでした。

そこで、3次元モデルを活用することで、設計成果を見える化でき、ミスや手戻りを減らせるため、生産性向上が見込めます。また、書面や2次元データよりも分かりやすく正確に共有できるため、事前の合意形成が容易なこともメリットの1つです。

AI

建設業におけるAIの活用は、作業の安全性と生産性の両方を改善します。代表的なものが、AIによる画像認識やセンサーを用いる手法です。

点検業務をAIの画像認識技術を使って自動化したり、AI搭載のドローンを使って事故やミスを自動検知したりと、危険で時間のかかる作業を代替します。

また、建設機械をAIが自律制御することで、無人でも一定の操作が可能になるなど、AIによる自動化が進むでしょう。

AI技術の発展により、多くの業務で属人化の防止、安定稼働、危険な現場作業の削減につなげられます。

AR・VR・MR

AR・VR・MRは、建設業におけるDXにおいて、特に必要性が高い要素と言えます。

AR(拡張現実)

AR(拡張現実)は、現実世界の風景などにコンピューターによって情報を重ねることで、視覚的な現実を拡張する技術です。例えば、ARを使って建設現場に建造物の完成イメージ映像を重ねることで、立地イメージや周辺景観とのマッチングを確認するといったことに活用できます。また、顧客とのコミュニケーションツールとして活用すれば、イメージ映像をクライアントと共有することで、完成後の不満やクレームを防ぐことにもつながるでしょう。

VR(仮想現実)

VR(仮想現実)は、仮想空間を現実であるかのように体感できる技術です。VRの良さは、空間や環境の再現度が高い点です。建設現場では、実際に施工する前にVRで設計を立体再現することで、事故が起こりそうな場所や危険度の高い足場などを想定することができます。より安全な作業環境を整えることに活用できるでしょう。

MR(複合現実)

MR(複合現実)は、現実世界と仮想現実を組み合わせる技術で、米マイクロソフトが開発した「ホロ・レンズ」が、その代表格です。「ホロ・レンズ」を使うことにより、スマートフォンなどの画面を通してでないと見えなかったものが、音声や動作によって呼び出され、目の前に浮かび上がるような世界を体験できます。

ARと違う点として、ARは現実世界にデジタル情報を呼び出し表示させるだけなのに対し、MRは現実世界のものと仮想現実のものが相互に影響し合う(指で操作などができる)のが特徴です。

しかし、MRはまだ成長途中です。建設業への展開については、今後期待されていますが、CGで作成したモデルを現実の映像にリアルタイムで重ねられれば、ARやVRよりさらに正確で臨場感のあるシミュレーションが可能になるでしょう。

クラウド

総務省の『令和2年通信利用動向調査』によると76%の企業がクラウドサービスを活用していると回答しています。

建設業界は1つの施工に非常に多くの関係者が関わるため、情報共有や書類のやりとりが煩雑になりがちです。それをクラウドサービスの活用により効率化することが徐々に普及しつつあります。

政府はIT導入補助金という中小企業や小規模事業者がITツール導入に活用できる制度を用意しており、それを利用してクラウドサービスの導入を進めている企業も増えてきています。

- 建設業界で使われるクラウドサービスの例として、

- 発注や契約周りの書類作成・提出を効率化するツール

- ヒトやモノ、建設機械の位置や稼働状況を把握・管理するツール

- 施工の工程を管理するツール

- 2次元図面から3次元情報モデルに変換するツール

などがあります。

参考:『令和2年通信利用動向調査の結果(概要)』令和3年6月18日

5G

5Gは、第5世代の移動通信システムを指します。5Gの特徴として「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多接続」の3点です。これら3つを実現するため3つの周波数帯が割り当てられており、周波数帯により実現できる特徴も異なります。例えば周波数が高いほど、伝送できるデータ量も増加しますが、直進性が強くなるため遮蔽物があると届かなくなり、遠くに飛ばなくなるといった特徴があるのです。

この3つの特徴についてそれぞれ説明します。

高速・大容量

技術の進歩により、4K・8Kなどの超高精細度のデータの送受信する場合、VR・ARなどの技術を用いたコンテンツを大人数で利用する場合など、4Gでは対応しきれない部分が出てきました。しかし、5Gにより大容量のデータを高速に送受信することがより容易になりました。これにより建設現場の3D映像を遠くの場所に送るといったことが容易になります。

高信頼・低遅延

例えば建設機械を遠隔で作業する際、ミリ秒単位のズレが事故につながる可能性があるため、通信が途切れずに遅延なく行われることが重要になります。5Gであれば従来の通信方法よりも低遅延を実現できます。低遅延を実現したい場合は従来の周波数に近い3.7GHz/4.5GHz帯を活用する場合が多いです。

多接続

5Gでは基地局1台から同時に接続できる端末が増加します。従来は自宅でPCやスマートフォンに数台接続する程度だったものが、5Gにより100個程度の機器やセンサーを同時に接続することができるようになりました。この技術により、建設現場に複数設置されたカメラやセンサーにより詳細に建物や機材・機器の位置や中身の把握が可能です。

参考:『5Gについてもっと知りたい』KDDI

参考:『平成30年版 情報通信白書|5Gの特徴』総務省

ドローン

高所や足場の悪い現場の確認作業では、転落事故のリスクと常に隣り合わせでした。しかしドローンを活用すれば、こうした確認作業は、人の手によらないでできるようになります。また長時間を要していた広範囲の測量作業なども、短時間でおこなえるようになり、大幅な省力化が期待できるでしょう。

建設DXの具体的な方法

次に、建設業におけるDXを実現するための具体的な手法のうち4つを紹介します。

無人建機の遠隔操作技術

無人建設機械を遠隔で操作する技術も進歩しています。ショベルカーやブルドーザーなどの建設機械を遠隔で操作・制御する技術です。

無人建機に内蔵されたカメラやセンサーを利用して状況をリアルタイムで表示したり、5Gや3D技術によってリアルタイムで高解像度かつ立体的な動画データを送受信したりすることで実現しています。

これにより

- 災害現場・事故現場など危険な場所での施工や調査によるケガのリスクがなくなる

- 遠隔で作業ができるため、移動時間もなくなり働き方も柔軟になる

- 危ないイメージの払拭や勤務場所の制限が減ることで採用力向上につながる

などのメリットがあります。

AIに熟練技能をインプット

AIは、熟練技術者のノウハウをインプットする役割も果たします。

特に、煩雑で難しい手作業の技術や属人性の高い技術を継承する際に、これまでは多くの労力や不確実性を伴っていました。そこで作業プロセスを映像化し、AI分析によりマニュアル化して再構築できれば、属人性を排除した技術継承を行うことができます。さらに、解析した技術をロボットが引き継げれば、人手不足を直接的に解決できるでしょう。

3Dプリンタによる生産性向上

3Dプリンタの建設業界への活用は急速に広まりました。3Dプリンタは3Dデータを基に2次元の層を1枚ずつ積み重ねていくことによって、立体モデルを製作する機械・技術のことです。

今まで現場で行われてきた「切る」「削る」「組み合わせる」「溶接する」などの業務の多くがなくなるため効率も上がり、余りの廃棄物も減るためコスト削減も狙えます。

2012年ごろからアメリカを中心に産業導入が始まっていましたが、デメリットとして耐久性の低さや使用する機器の費用の高さがあり、部分的な導入や一部の企業での導入に留まっていました。しかし最近では3Dプリンタのクオリティも上がり、リーズナブルな3Dプリンタも増えたことで販売数も増加傾向です。2021年には3Dプリンタで作った橋が架けられたり、2022年には3Dプリンタで作った家が低価格で販売され注目を集めるなど盛り上がりを見せました。

3Dプリンタの活用が増えると、今まで実現できなかった構造の建築が実現可能になったり、生産プロセスが大幅に短縮されたり、安価で提供でき価格優位性が担保できたりするなどDXに近づきます。

3Dプリンタそのものは従来、新しい工法として注目を浴びていましたが、近年のデジタル技術の進歩と相まって一歩進んだ活用も検討されています。例えば、デジタルツインと呼ばれる仮想上の都市において先に建物を建設、運用することで事前に竣工時のリスクや運用時の問題点をシミュレーションすることができるのです。

その上で問題ないことが確認できたものを現場でプリントする「オンサイト3Dプリンティング」で生産することで、デジタル上の確認と建設作業をシームレスに連結することが可能となります。特に一点限りの部品や建材などが必要な建設においては手戻りを大きく削減し、工期の短縮と品質の向上に大きく貢献するでしょう。

AIを活用した3Dプリンタ建築の例も増えており、通常人がする3Dデータの設計をAIが設計したり、制作物のわずかなズレなどの微調整をAIが自動で調整したりするなど、3Dプリンタ技術も年々進化しています。

測量や点検へのドローンの活用

ドローンを測量や点検に活用する例が増えてきました。ドローンとは無線操縦で飛行する小型無人機のことで、高層ビルや建物の屋根、人が簡単に近づけないような場所での設備点検に活用が進んでいます。従来はこうした点検は非常に労力と時間を要し、人の事故のリスクと隣り合わせで、かつ細かい点検までできないといった問題がありましたがそれを解決してくれるのです。

2015年ごろから産業導入が広がっていましたが、近年はドローンにAIや高精度センサーなどの最新技術を組み合わせたその活用の在り方もどんどん広がっていくでしょう。

ドローンを用いた測量では大きく

- 光学カメラを利用した写真による測量

- レーザー測距装置と位置情報データを組み合わせた距離測定

の2つの方法があり、近年ではさらにAIを掛け合わせることで3Dデータを自動生成する技術が生まれるなど進化しています。

点検の分野においては、上空から撮影した写真をAIで画像解析し、従来の方法よりも高精度で異常を検知するなど新たな取り組みが広まりました。

このようにドローンの活用は作業時間の削減や作業員の事故リスクの低下、コストダウン、人手不足解消などのメリットだけなく、AIを活用し今までできなかったことができるようになる、精度をより高められるといったプラスαのメリットも生まれています。

建設DXの展望・今後のトレンド

建設業界は今、歴史的な転換点に立っています。

2030年には最大94万人の技能者不足が予想される危機的状況の一方で、国土交通省のi-Construction政策推進や豊富な補助金制度の整備により、DX導入を後押しする環境が急速に整いつつあるのです。

この危機をチャンスに変えるため、最新技術動向を把握できる展示会への参加、専門コンサルタントとの連携、政府支援制度の戦略的活用など、外部リソースを効果的に組み合わせた取り組みが不可欠です。

ここでは、建設業界の未来を左右する5つの重要トレンドと、それぞれの具体的な活用方法について解説します。

2030年問題への対応

2030年問題とは、建設業界が直面する人手不足の構造的な課題です。

2030年には深刻な建設技能者不足が予想されており、現在55歳以上が35.5%を占める就業構造では、今後10年間で大量の技能者離職が避けられません。この危機的状況に対して、DXは業界存続のための必須戦略となっています。

特に深刻なのは技能継承の問題です。熟練技能者の退職により、長年蓄積された現場ノウハウや施工技術が失われる「技術空洞化」が現実的な課題となっています。しかし、DX技術を活用することで、これまで属人的だった技能をデジタル化し、AIやVRを用いた技能伝承システムの構築が可能になるのです。

また、若手人材の確保においても、DXは建設業界のイメージ改善に大きく貢献します。ドローンやロボットを活用した作業、遠隔操作による施工管理など、先進技術を駆使した「新しい建設業」の姿を示すことで、デジタルネイティブ世代の関心を引き付けることができるでしょう。

国土交通省のi-Construction推進政策とDX加速化

国土交通省が主導する「i-Construction」は、建設業界のDX推進における最重要政策です。この政策により、3次元データの活用、IoTセンサーによる現場監視、AI解析による最適化など、先進技術の建設現場への導入が加速しています。

特に注目すべきは、2022年3月に策定された「インフラ分野のDXアクションプラン」です。このプランでは「デジタルデータの活用」「新技術の活用」「データの活かし方の変革」という3つの柱により、現場にいなくても現場管理が可能な未来の実現を目指しています。

具体的には、BIM/CIMの標準化、5G通信網の整備、AIを活用した設計・施工の自動化などが段階的に推進されているのです。

政策効果として、公共工事におけるICT施工の採用率は飛躍的に向上しており、2016年の1.6%から2022年には78.2%まで拡大しました。この成果は民間工事にも波及し、業界全体のDX機運を高める原動力となっていると言えるでしょう。

参考:『i-Construction の推進』国土交通省

参考:『ICT施工に関する状況報告』国土交通省

DX導入を支援する補助金・助成金制度の活用

建設業のDX導入には多額の初期投資が必要ですが、政府・自治体が提供する豊富な補助金制度を活用することで、資金負担を大幅に軽減できます。

IT導入補助金では、最大450万円まで業務効率化ソフトウェアの導入費用が補助されます。建設業界では、施工管理アプリ、積算ソフト、勤怠管理システムなどが対象となり、特にインボイス対応や働き方改革に関連するツールは高い採択率を誇っています。申請プロセスも年々簡素化されており、中小建設業者でも比較的容易に活用できる環境が整っています。

参考:『IT導入補助金2025 サービス等生産性向上IT導入支援事業』TOPPAN株式会社

ものづくり補助金は、より大規模なDX投資に適用されます。3次元計測機器、ICT建設機械、BIM/CIMソフトウェアなどのハードウェア・ソフトウェア両方が対象となり、最大3,000万円まで補助されます。

建設DX関連展示会への参加による情報収集と技術キャッチアップ

建設DX分野の急速な技術進歩に対応するため、主要展示会への参加は最新動向把握と技術キャッチアップに対して有益な手段です。特に「CSPI-EXPO(国際建設・測量展)」は、国内最大級の建設技術展示会として、毎年6月に幕張メッセで開催され、700社以上の出展者が最先端技術を披露しています。

CSPI-EXPO 2026では、AI施工技術、自動化建設機械、次世代測量技術、建設ロボットなどの革新的技術が一堂に会します。展示会では実機デモンストレーションや技術セミナーも多数開催され、導入効果や費用対効果を具体的に確認できます。また、同業他社の取り組み事例を直接確認でき、自社のDX戦略立案に役立つ情報を得ることができるでしょう。

その他の重要展示会として、「JAPAN BUILD 建設DX展」「建設業・設備業DXフェア」などがあり、それぞれ特色ある技術展示が行われています。

場所や自社に合ったサービスが出展されている展示会に参加することがおすすめです。

建設DX専門コンサルタントへの依頼

建設業のDX推進は高度な専門知識と豊富な経験が必要なため、専門コンサルタントの活用により効率的かつ確実な変革を実現可能です。専門コンサルタントは、業界特有の課題を深く理解しており、技術導入から業務プロセス改革まで包括的な支援を行います。

コンサルタント選定の重要な基準として、まず建設業界での実績と専門性が挙げられます。

単なるIT知識だけでなく、現場作業の理解、法規制への対応、安全管理の要件など、建設業特有の制約条件を考慮したソリューション提案能力が不可欠です。実績のあるコンサルタントは、同業他社の成功事例と失敗事例を豊富に持っているため、自社の状況に最適化された戦略を立案できるでしょう。

サービス範囲の確認も重要です。戦略立案、システム選定、導入支援、従業員教育、効果測定まで一貫したサービスを提供できるコンサルタントを選ぶことで、プロジェクトの継続性と成功確率を高めることができます。

また、導入後の運用サポートや継続的な改善提案も重要な要素です。

費用対効果の観点では、コンサル費用は月額100万円~300万円程度が相場となっていますが、DX推進による生産性向上効果を考慮すると、多くの場合で投資回収が可能と言えます。

特に人手不足解消効果、工期短縮効果、品質向上効果などを総合的に評価することで、長期的な収益改善が期待できるでしょう。コンサルタント選定時は、明確なROI指標の設定と定期的な効果測定の仕組みを確立することが成功の鍵となります。

建設DXの具体事例

最後に、建設DXの具体事例を3つ紹介します。

大成建設のロボット活用

まずは、大成建設のロボットを活用したDX事例です。

実施内容・成果

大成建設は、建設現場における品質向上や安全確認を目的に、遠隔巡視システム「T-iRemote Inspection」を開発しました。機動力に優れたロボットに、カメラや双方向コミュニケーション機能を備えることで、時間や場所にとらわれずに巡視業務が可能になっています。

また、回線が不安定な地下階や高層階でも、「T-BasisX®」によるメッシュWi-Fiでオンライン環境の構築を可能にしました。さらに、作業員のウェアラブル端末と組み合わせることにより、一人ひとりの作業中の健康状態も読み取れます。

参考にしたいポイント・アクション

- 遠隔巡視システムを中心に置いて、双方向コミュニケーション機能やWi-Fi環境、ウェアラブル端末などの豊富なツールで現場の安全性・生産性の向上に妥協せず取り組んでいます

- DXによる業務改善は、視覚的な部分に偏りやすい傾向があります。AIとIoTにより現場業務を全面的に代行できれば、生産性を大きく向上させられるでしょう。

参考:『プロジェクト:T-iRemote Inspection×T-BasisX®️』大成建設

竹中工務店と鹿島建設の建設機械の遠隔操作

次に、竹中工務店と鹿島建設が建設機械の遠隔操作を実現した事例を紹介します。

実施内容・成果

竹中工務店と鹿島建設は、タワークレーン遠隔操作システム「TawaRemo」を導入しています。

遠隔操作を可能にするコックピットには、臨場感を重視した「専用タイプ」と軽量で設置が容易な「簡易タイプ」の2種類があります。コックピットを用いて、あらゆる場所でタワークレーンの操作ができるようになり、同一箇所に複数設置すれば、若手オペレーターへの教育も可能です。

参考にしたいポイント・アクション

- タワークレーンの高所の運転席への昇降作業を撤廃することで、事故リスク低減や作業時間短縮につなげています。

- クレーン作業の遠隔操作を可能とすることで業務効率化だけではなく若い世代からの危ないイメージを払拭できるでしょう。

参考:『竹中と鹿島がタワークレーン遠隔操作システムを工事に本格導入、作業時間を30分短縮』BUILT 2022年3月7日

小柳建設のMR

最後に、小柳建設によるMRを活用した取り組み事例を紹介します。

実施内容・成果

小柳建設は、MRと3次元データを活用して遠隔地から仮想現実を見られる「Holostruction」を開発しました。

現場に立っているような視点で確認できる遠隔コミュニケーション機能を使い、仮想会議を開催したり、竣工検査を遠隔臨場で実施することができます。また、タイムスライダー機能によって、リアルタイムだけでなく、今後の建設状況や過去の作業工程も確認可能です。

参考にしたいポイント・アクション

「Holostruction」のデバイスには、専用の「HoloLens」のほか、Androidのモバイル端末にも対応。マルチデバイスに対応したことで、導入ハードルが低くなっています。

リモートワークの課題は、コミュニケーションの正確性や臨場性をどれだけ高められるかです。MRやVRを活用することで、スムーズに意思疎通できる環境を実現しましょう。

まとめ

建設業におけるDXは、課題としている人手不足や生産性低下の解消をもたらす革新的なソリューションです。

具体的には、3DモデルやAR・VRを用いてシミュレーションの精度を高めるほか、現場での作業を遠隔・自動化したり、AIを活用して熟練技能を確実に継承したりなど、全体的な工数削減や品質向上が見込めます。

まずは、自社の現状を把握し、DXに向けての環境整備に取り組んでいきましょう。ぜひ本記事を参考に、建設業のDX推進を検討してみてください。