昨今、デジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を目指す「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進する企業が増えています。そしてDXを推進するために重要なことはいくつかありますが、DXの成功要因の1つに「DX人材の登用」があります。

DX人材の確保の方法としては、「育成」「新卒採用」「中途採用」「社外の人材の活用」の大きく4つがあり、本記事では「育成」について詳しく解説します。

DX人材とは?

まずは、DXの定義から、DX人材とはどのような人材かイメージしてみましょう。

DX人材の定義

DX人材に明確な定義はありません。そもそもDXは、経済産業省が公表した「DX推進ガイドライン」によると、

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

出所:『デジタルガバナンスコード3.0』経済産業省 2024年9月19日

と定義されています。この定義によると、DX人材とはデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位を確立するための取り組みを推進できる人材といえるでしょう。

DX人材の不足

DX人材の需要は拡大していく一方、日本の労働人口は減少が見込まれており、DX人材の需要と供給のギャップはさらに広まると予測されています。経済産業省がおこなった「IT人材需給に関する調査」によると、2030年には最大約79万人も不足する可能性があると試算されています。

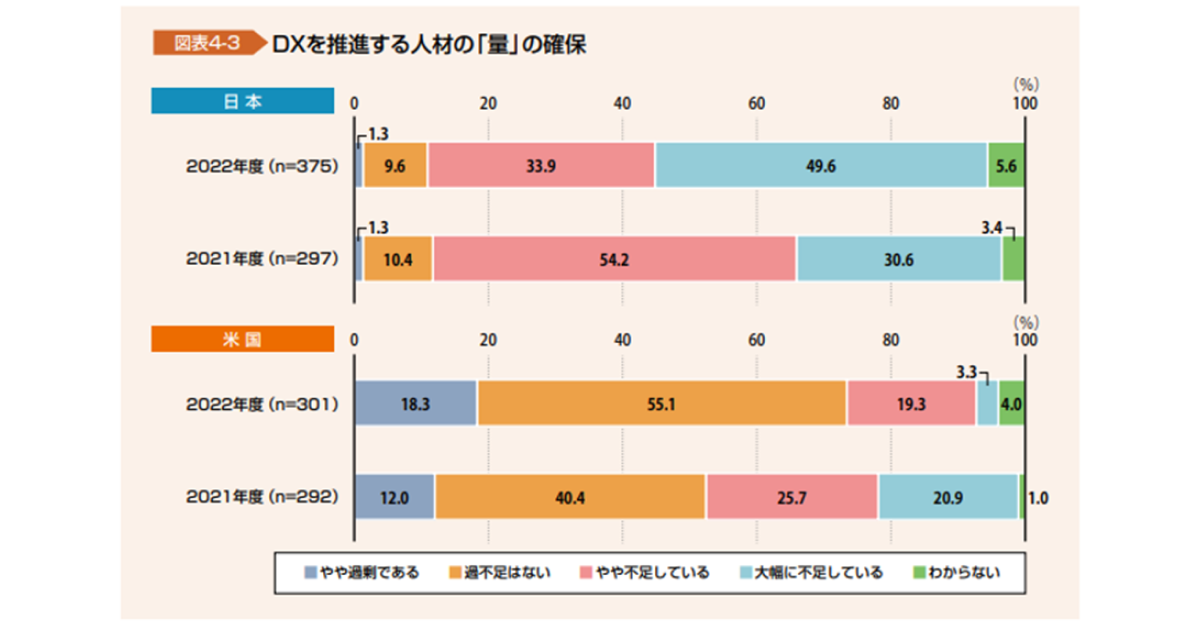

また、IPAが公開した「DX白書2023 第4部 デジタル時代の人材」によると、日本では、DXを推進する人材が「大幅に不足している」と回答した割合が2021年の30.6%から、2022年には49.6%の約半数と大きく増加しています。

出典:『 DX白書2023_第4部_デジタル時代の人材』IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 2023年2月9日

こうしたことからもDX人材の確保は日本の企業にとって急務だといえます。

では、なぜ「DX人材の育成」が重要なのかを見ていきましょう。

DX人材の不足と解決法については、「DX人材不足の要因から紐解く、DX人材を確保するための8つの対処法!」でも解説していますので、合わせてご確認ください。

DX人材を自社スタッフから育成するメリット

DX人材の確保は各企業にとって急務でありながら、多くの企業で思うように進んでいない現状があります。中途採用や外部人材の活用により社外から調達したり、新卒入社の社員を長期間かけて育成する企業もあるでしょう。

しかし、それが最適な方法だとは限りません。

自社に現在所属している人材を登用し、育成する方法もあります。そのメリットは、自社に最適なDX推進が可能になることです。

自社スタッフをDX人材に育成するメリットについて、以下で確認していきましょう。

DX人材の育成方法について知りたい方は、「DX人材育成の方法を大公開|育成の課題・メリット・手法を徹底解説!」をぜひ参考にしてください。

自社の現状を把握できている

既存スタッフをDX推進の中心メンバーに据えることの最大のメリットは、自社の内情に精通している点です。具体的な人材像としては、ある程度、社歴を重ね複数の部門を経験している中堅社員が想定されます。

こうした人材は、各部門のキーパーソンを把握しており、誰に話をすればスムーズに物事が進むかなどを理解しています。また、各部門・個人のデジタルリテラシーのレベルを把握しているので、相手に合わせた話ができ、余計な摩擦を生むことなくスムーズに推進できるのです。

自社のビジネスを深く理解している

外部からDX人材を登用した場合、自社ビジネスへの理解の浅さから、的を射ていない施策を講じてしまう恐れがあります。その点、既存の人材であれば、自社の取扱商品やサービス、顧客やマーケットについて熟知しています。

自社のビジネスについて深い理解を持っているのであれば、現状の問題点や手を加えれば効率改善や業績向上が見込める優先課題についても把握できているものです。こうした人材であれば、的外れではない効果的なDX推進を実現できるでしょう。

既存の社内システムと整合性が保てる

既存システムの現状を理解していることも、自社人材がDX推進を担当するメリットです。既存システムの使いづらい点、効率化を阻害している点を理解できていれば、効果的な対策が可能になります。

また、新たにシステムを導入する場合は、既存システムとの互換性を意識した選定が進めやすくなります。外部業者主導でシステム導入を検討するよりも、トータルコストを抑えることが可能になるでしょう。

DX人材育成ではデジタルスキル標準に即した育成が重要

データ活用やデジタル技術の活用が進化し、産業構造が変化する中競争優位性を確保するには、DXの取り組みは不可欠なものとなっています。しかし、こうした環境において多くの日本企業は後れを取っているのが現状です。

その大きな要因として挙げられるのが、DXの素養を持った専門人材の不足です。こうした状況を打開するため、政府の閣議決定によりDX人材育成のためのスキル標準の整備をおこなう方向性が示されました。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)により有識者会議を設置し、検討を重ね令和4年12月にとりまとめられたものが「デジタルスキル標準(DSS)ver.1.0」です。

なお、令和5年8月には、生成AIの急速な普及に対応する形で改訂がおこなわれ「デジタルスキル標準(DSS)ver.1.1」が発表されました。

デジタルスキル標準の内容は、以下の2部構成となっています。

- 「DXリテラシー標準」:すべてのビジネスパーソンが身につけるべき能力・スキルの標準

- 「DX推進スキル標準」: DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルの標準

これから、DX人材を育成しようとする会社は、このデジタルスキル標準を十分に理解したうえで、求められる要件を満たした教育を実施することが重要です。

デジタルスキルの標準を知りたい方は、「「デジタルスキル標準」ガイド。DXリテラシー標準とDX推進スキル標準を活用して人材育成を成功させる方法」をぜひご一読ください。

DX関連職種と必要なスキル

また、DX推進を成功させるためには、さまざまな専門人材が協力してプロジェクトを進める必要があります。ここでは、DXに関連する主な職種ごとに役割と求められるスキル、効果的な育成方法のポイントを整理します。

DX推進リーダー(プロジェクトリーダー/ビジネスアーキテクト)

企業のDX戦略を牽引し、経営層と現場をつなぐ推進役を担います。

- 必要なスキル:ビジネス戦略の理解、部門横断の調整力、プロジェクトマネジメント能力、基本的なITリテラシー

- 育成方法:ビジネス面とIT面の双方に精通するため、経営戦略研修やプロジェクト管理研修を受講させる。ジョブローテーションでDX推進部署への配属を行い、リーダーシップを実践的に養成する。

データサイエンティスト

データ分析のスペシャリストとして、データを活用し経営に有益なインサイトを引き出します。

- 必要なスキル:統計学、機械学習、Pythonなどのプログラミングスキル、データ可視化・分析力、ビジネス課題の理解力

- 育成方法:基礎的なデータ分析手法の研修を受講し、専門的なオンラインコースや資格取得(データ分析資格など)を奨励。OJTで実データを扱う演習を重ね、スキルの定着と応用力を向上させる。

クラウドエンジニア

クラウド環境の設計・構築・運用を担い、企業システムのクラウド移行を推進します。

- 必要なスキル:AWSやAzureなどクラウドプラットフォームの知識、ネットワークやセキュリティ、IaC(Infrastructure as Code)、DevOpsの知識

- 育成方法:クラウド基礎研修を受講後、クラウド関連の認定資格取得(AWS認定ソリューションアーキテクトなど)を支援。社内クラウド移行プロジェクトへの参加や、実機演習を通じて運用スキルを身につける。

全社的なDXリテラシー向上を目指す

デジタルスキル標準では、DXリテラシー標準策定のねらいとして「働き手一人ひとりがDXリテラシー身につけることで、DXを自分事として捉え、変革に向け行動できるようになる」ことと定義しました。

DX推進においてこの定義は、経営層から社歴の浅い一般社員にまでに求められるものです。

DXリテラシー標準には全体像として、以下の項目が示されています。

- DXの背景(Why)

- DXで活用されるデータ・技術(What)

- データ・技術の活用(How)

- マインド・スタンス

これらの項目への理解を深め、意識を向上させることが、DX人材育成において欠かせないものとなります。そのためには、所属する人材のDXリテラシーへの理解度や浸透度を可視化することが必要です。現状を把握したうえで個人・組織の強み・弱みを明確にし、施策を講じることで効果的な育成が可能になるでしょう。

DXリテラシーの詳細を知りたい方は、「DXリテラシーとは|DXリテラシー標準の概要や人材育成の方法を解説」を合わせてご確認ください。

DXの担い手は「DX推進スキル標準」に即した育成をおこなう

全社的なDXリテラシーの向上と合わせて、DXの担い手となる専門人材を育成する必要があります。DX推進のキーパーソンとなる人材を早期に育成するには、DX推進スキル標準に準拠した教育を実施しましょう。

5つの人材類型

DX推進スキル標準には、DX推進の担い手となる人材の類型について、以下の5つが提示され、それぞれ求められるスキルや知識が明示されています。

| ビジネスアーキテクト | DXの取り組みにおいて達成したい目的を設定したうえで、関係者を巻き込み協働を促すなど、DX推進のプロセスを担う。 |

|---|---|

| デザイナー | 自社ビジネスとユーザーの視点を総合的に捉え、提供する製品・サービスのあり方をデザインする。 |

| データサイエンティスト | データ活用のスペシャリスト。業務変革や新規ビジネスの構築に向けて、データの分析や活用や仕組みづくりを担う。 |

| ソフトウェアエンジニア | デジタル技術を活用した製品・サービスの提供において、システムやソフトウェア設計・実装・運用を担う。 |

| サイバーセキュリティー | 業務プロセスにおけるデジタル環境のサイバーセキュリティーリスクを監視・低減する役割を担う。 |

5つの人材類型において共通するスキル

さらに、デジタルスキル標準においては人材の類型に共通するスキルリストを定義しています共通スキルリストは、DXを推進する人材に求められるスキルを5つのカテゴリーで整理しており、さらに12のサブカテゴリーにわけ詳細なスキルを定義しています。

12のサブカテゴリーには、さらにそれぞれに紐づくスキル項目が設定されており、5つの人材類型の役割に応じて、重要度が設定されています。

ビジネス変革

ビジネス変革におけるサブカテゴリーは、下記の3つに分かれています。

| カテゴリー | サブカテゴリー | 概要 |

|---|---|---|

| ビジネス変革 | 戦略・マネジメント・システム |

|

| ビジネスモデル・プロセス |

|

|

| デザイン |

|

企業としてDXを推進するうえで、推進力と舵取りを担うためのスキルといえるでしょう。

データ活用

データ活用におけるサブカテゴリーは、下記3つにより構成されます。

| カテゴリー | サブカテゴリー | 概要 |

|---|---|---|

| データ活用 | データ・AIの戦略的活用 |

|

| AI・データサイエンス |

|

|

| データエンジニアリング |

|

正しくデータを取り扱う環境を整備し、データに基づいた経営判断を促していくスキルといえるでしょう。

テクノロジー

テクノロジーにおけるサブカテゴリーは、以下の2つに分類されます。

| カテゴリー | サブカテゴリー | 概要 |

|---|---|---|

| テクノロジー | ソフトウェア開発 |

|

| デジタルテクノロジー |

|

業務効率化のためのツールやシステムの開発・実装に関わる、技術的な領域のスキルです。

セキュリティー

セキュリティーのサブカテゴリーは、以下の2つです。

| カテゴリー | サブカテゴリー | 概要 |

|---|---|---|

| セキュリティ | セキュリティーマネジメント |

|

| セキュリティ技術 |

|

セキュリティーは、健全な企業活動を継続するために欠かせず、企業としての社会的信用を維持するためにも重要なスキルといえるでしょう。

パーソナルスキル

パーソナルスキルのサブカテゴリーは、以下の2つにより構成されます。

| カテゴリー | サブカテゴリー | 概要 |

|---|---|---|

| パーソナルスキル | ヒューマンスキル |

|

| コンセプチュアルスキル |

|

DXを進めるにあたって、周囲の人材を巻き込んで円滑に進めていくためのスキルです。

共通スキルリストを育成に活用するポイント

DX人材がコアスキルを保有したうえで、推進に必要な共通スキルをどの程度保有しているのか、共通スキルリストと照らし合わせ確認しましょう。また共通スキルリストは、育成における項目としても活用できます。

そのうえで、各役割における人材・スキルの要件を踏まえたうえで育成カリキュラムを構築することが欠かせません。また、場合によっては独自の人材・スキル要件を設定する必要性もでてきます。

まずは、自社の人材の現状を把握することが第一です。そのうえで設定された人材・スキル要件を満たすまでの計画を策定しましょう。

DX人材育成の課題

DX人材育成を実施するうえでは、大きく5つの課題がよく挙げられます。

①学ぶべきスキル・経験の定義が曖昧

そもそもDXは最近できた概念であり、方向性が定まっていない会社も多いです。そんな状況でDX人材を育成するとなると、学ぶべきスキルや経験の定義が曖昧になってしまいます。

②社員が自主的且つ継続的に学習をしてくれない

育成側がどんなにコミットしたとしても、教育を受ける側の社員が自主的でない場合もあります。 要因として、

- DXの重要性を理解していない

- そもそもデジタルに苦手意識を持っている

- 経営層のビジョン発信が弱い

などの可能性が高いため、DXに興味を持ってもらったり、経営からの発信を強めたりするなど社員が自主的に学習に取り組む動機づけに努めましょう。

③何をどう学んでもらえばいいかわからない

実際に学習を進めるフェーズにおいては、

- どんな内容を学ぶべきか

- どんな方法で学習するべきか

- 効率的な学習方法が何か

といった内容で悩む方も多いでしょう。DXの学習方法の最適解はまだ見当たらないのが現状です。

後述する「DX人材育成の5つのステップ」を参考にしてみてください。

④スキルを身につけても実務に繋がらない

学習サービスなどでDX関連の知識・スキルを一通り学んだと思っても、実務に移ると活かせられないケースもあります。

理由としては、学習サービスなどで学べるのは汎用的な知識・スキルだけで、実務では

- どの部署に何を依頼すればいい?

- 欲しいデータがそもそも社内に存在せず、調達方法がわからない

- 学習サービスでは習わなかったポイントで躓く

- 思わぬエラーが発生する

などとさまざまな壁が存在するためです。

これらの壁を解消するために、とにかく実践経験を積んでもらい、実践の中で他者からのフィードバックを受けられる状態にします。そうすることで実務スキルが身に着いていきます。

⑤業務改善・売上拡大・新規ビジネスまで繋がらない

デジタルに強い人材の教育がうまくいったとしても、必ずしもそれが売り上げや新規ビジネス創出に繋がるわけではありません。

理由としては、

- そもそも推進しようとしているサービスが市場に受け入れられない

- デジタイゼーション(アナログ・物理データのデジタルデータ化)やデジタライゼーション(個別の業務・製造プロセスのデジタル化)止まりになっている

というケースがあります。

デジタル技術を活用して、それを基に周りを巻き込んでビジネスの変革を起こしていけるように明確なビジョン・戦略の策定、ロードマップの策定、新規事業企画、経営層のコミット、環境サポートなどさまざまな要因をケアして真のDXまで繋げていきましょう。

以上のように、DX人材育成は一筋縄ではいきません。しかし、適切な流れと内容でおこなえば最短距離でDX人材育成をすることができるでしょう。DX人材を育成する方法を詳しくご紹介します。

DX人材の育成に成功した企業モデルとは?

DX人材の育成を進めるうえでは、実際にどのような企業が成功しているのか、実例を知ることが大切です。これまで1500社を超える企業様のDX人材育成を支援してきたエクサウィザーズが導き出した成功モデルをご紹介します。無料で資料を配布しているので、ぜひ以下よりご覧ください。

\こんな方におすすめの資料です/

- DX人材育成の型を知りたい

- DX人材が育つ組織について知りたい

- DX人材育成の事例を知りたい

DX人材育成の5つのステップ

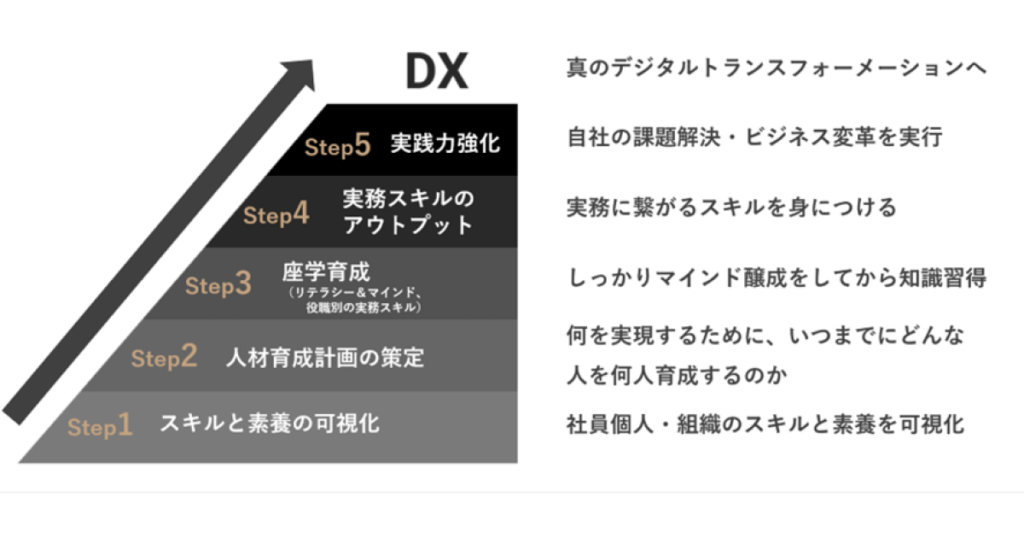

本章ではDX人材育成サービスを開発・提供している株式会社エクサウィザーズが提唱している「DX人材育成5つのステップ」の内容を詳しくご紹介します。

エクサウィザーズではDX人材の育成には、大きく分けて以下5つのステップが重要だと考えており、このステップを踏むことで効率的かつ効果的に育成を実施していくことが可能だと考えております。

①スキルと素養の可視化

まずは社員のスキルと素養を可視化し現状を把握するところから始めましょう。

可視化をすることで例えば、スキル別にグループを分けて、

- まだスキルを身につけていない人→スキル学習から始めてもらう

- 既にスキルを持っている人→実践研修から入ってもらう

などの育成の最適化が可能になります。

全社の可視化と個人の可視化

可視化は全社の可視化と個人の可視化の2つが重要です。

全社の可視化は、適切な人材配置や育成計画/採用計画、チームビルディングに役立ちます。

個人の可視化は、個人の育成プログラムの最適化や、社員のモチベーションアップに繋がります。DXアセスメントなどを受検してもらい、可視化をして「自分に足りているところ、足りていないところ」がわかるだけでも社員のモチベーションは上がることがあります。

可視化する項目

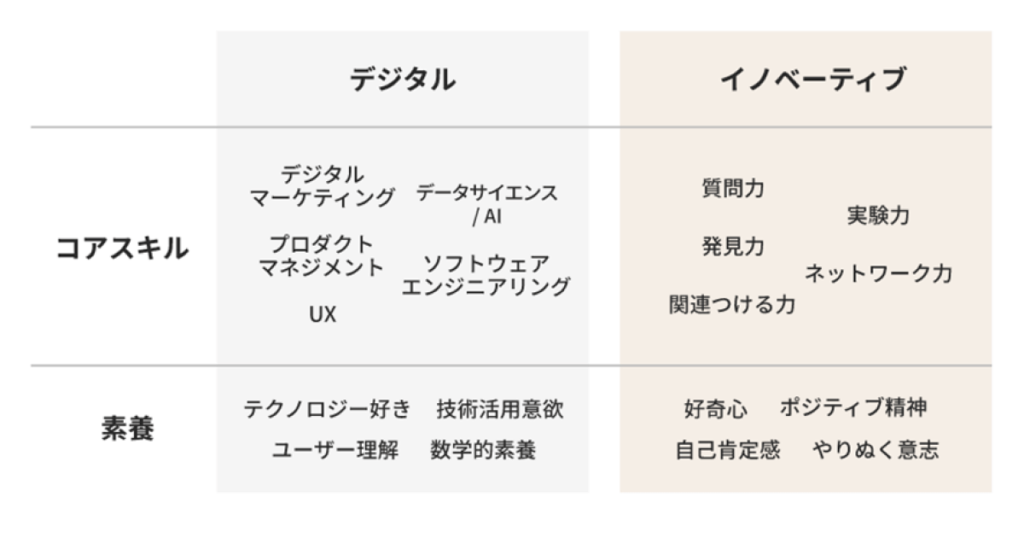

エクサウィザーズでは個人の持つ「スキル」と「素養(ポテンシャル)」を「デジタル」と「イノベーティブ」という2つの軸で分解し4つの象限でDX人材を捉えています。

これら項目の詳細はこちらの「DX人材とは?」の記事で詳しく説明しています。

可視化するときの失敗例

可視化をする際のよくある失敗例としては

- スキル要件を複雑化しすぎる

- 直接DXとは関係のないものも詰め込みすぎてしまう

- 独自定義にこだわりすぎる

というものがあります。

特に「独自定義にこだわりすぎる」と、その後の育成プログラムや研修、スキル可視化のツールもどんどんカスタマイズしていくことになり長期的に見てコストが膨大になります。大枠の考え方は世の中のスタンダードに合わせて、あまり複雑化/独自化はせずにまずはスタートするのが良いでしょう。

スキルと素養の可視化の方法

可視化の方法には

①アンケート

②テスト/アセスメント

の2つがあり、それぞれ次のようなメリットデメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| ①アンケートでスキルを可視化 (無料のアンケート作成ツールなどで作成) |

|

|

| ②テスト/アセスメントで可視化 (テスト/アセスメントツールを導入し受検) |

|

|

一旦クイックに自社の現状を大まかに把握したい場合は「①アンケートでスキルを可視化」がおすすめです。

DX人材育成を投資と捉え本気で取り組むなら、コストはかかりますがアセスメントの受検をおすすめします。

スキルと素養の可視化は今後人材育成を進めるうえでの土台になりますのでしっかりと実施しましょう。

②人材育成計画の策定

スキルと素養の可視化が終われば、それを基に人材育成の計画を策定します。

人材育成計画を策定するうえで重要なこと

人材育成計画を策定するうえで重要なことは

- 何を目的に

- いつまでに

- どんな人を

- 何人

育成するかです。

そのためには、

①AS-IS

現状把握。どんな人がどのくらい、どこにいるのかを把握(ステップ1の「スキルと素養の現状可視化」で実施)。

②TO-BE

求める人材要件。中期経営計画、DX戦略等を踏まえて要件定義。

③最適なプログラムを設計

個人のスキル・マインド、目標、会社からの期待に合わせた個人最適のプログラムを設計。

という順番が重要になります。

人材要件定義

育成計画を立てるにあたっては、どのようなスキル・素養を持った人材(質の定義)を、どの程度育成する(量の定義)かを定義する必要があります。

質については、前述した「デジタル」と「イノベーティブ」の「スキル」と「素養」の4象限を参考にすると良いでしょう。

量については、中期経営計画などの大きなロードマップから逆算して考えると良いでしょう。

例えば、

| 3年後には1年間で企画からPoC、商品化に向けた開発にまで至った件数が3件実現できている世界を目指すとすると、3年後にはPoCに対応できる人材を115人育成する必要がある |

といった考え方です。

育成計画が立てられた後は実際に育成を進めるフェーズに入ります。

③知識のインプット(マインド醸成、リテラシー獲得)

育成計画に基づいて学習環境を用意し、知識をインプットするプロセスです。

DXマインドの醸成

育成を進めるフェーズではまず「DXは重要」「DXはおもしろい」と感じてもらうDXマインドの醸成が重要です。DXマインドが醸成されていない状況でいきなりeラーニングを始めても継続せず効果は最大化されません。

DXがまだ自分事となっていない方には、堅苦しい内容ではなく、まずは「へぇ~おもしろい!」と思ってもらうことからスタートしましょう。雑学ネタとして食堂で話題にしている社員がいたら成功といえます。

DXマインドを醸成する方法としては下記のような方法があります。

- いつも目にするところに1ネタ提供

- 会社のエレベーターにDX関連のニュースの切り抜きを週替わりで提示するなど。

- 朝会でニュースを共有

- 毎朝の朝会で自社の業界におけるデジタル・IT関連のニュースを共有するなど。

- リレー形式でDXネタをメールやチャットでシェア

- みんながへぇ~と言いたくなるような、DX事例をメールで順番にシェアするなど。

- 有志の社内コミュニティで共有

- Teamsのチャンネルを立ち上げ、有志でDXネタを投稿し合い楽しんでいるなど。

リテラシー学習

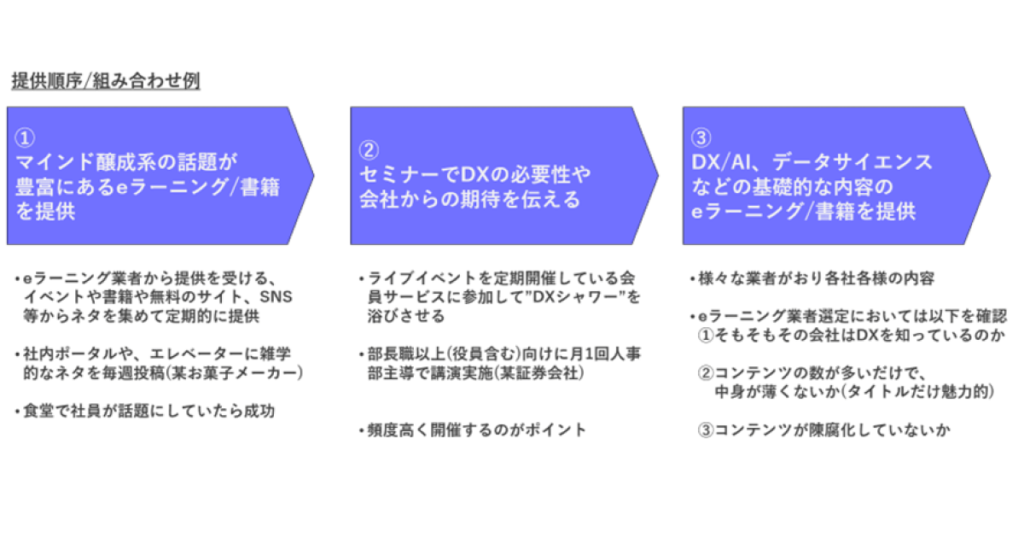

次は実際にデジタルリテラシーをインプットしていきます。学習方法にはさまざまありますが、フェーズに応じた内容や順番、組み合わせ方が大事です。

①動画:短い動画でわかりやすくサクサク進めるのがおすすめ。

②書籍:会社の経費で書籍を購入できる制度を購入したり、推奨書籍を部署で設定すると良いでしょう。

③セミナー:DX/AI支援企業のメルマガを登録し、お知らせを待ったり、PeatixやTechplay、セミナーズなどで検索し探しましょう。

④オンライン学習サービス:Udemy BusinessやProgate、Schoo、Grow with Googleなど

学習方法の提供順序や組み合わせ例は以下の通りです。

座学によるインプットが終われば次は実践で身につけたスキルを自分のものにしていきましょう。

「文系社員」をDX人材に導く、リスキリングの取り組みとは?

企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む中で、直面する課題の1つに「DX⼈材の不足」があります。

採用だけでなく、既存社員の育成、リスキリングに取り組む企業も少なくありません。

その中で、文系社員に対し、デジタルスキルやリテラシーをリスキリングしてもらうには、どのような取り組みをすべきなのでしょうか。

本資料では、DX推進に必要な⼈材の定義、具体的な育成プラン、リスキリングについて株式会社PeopleX 代表取締役CEO橘氏との議論の内容を紹介します。

\こんな方におすすめの資料です/

- DX人材育成の進め方のポイントを知りたい

- ビジネスアーキテクトの概要を知りたい

- 「文系社員」のリスキリングを検討している

④実務スキルのアウトプット

習得した知識やスキルを、実務で実践するプロセスです。

実務スキル習得の重要性と習得方法

実務スキルとは、知識・スキル・解決力などの掛け合わせです。実務スキルがないと業務での成果には繋がりません。

実務スキルがないと「分析手法を理解はしているが、対象データをどこから準備すればいいのかわからない」「「良いデザイン」はわかったが、どのツールを使って、どう実装すればいいのかわからない」といった壁にぶつかり成果を出せない可能性があります。

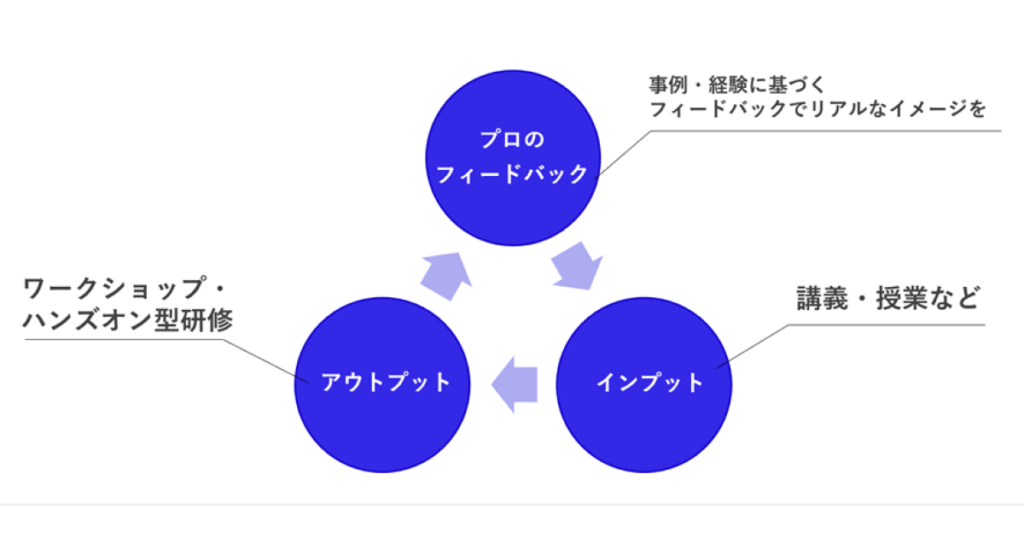

実務スキルの習得方法とは、インプット・アウトプット・プロのフィードバックの繰り返しです。インプットした後はとにかくアウトプットの数と質を高めていきましょう。

実務スキル習得のためのプログラム例

例えば、ノーコードAIツールを使ったデータ分析演習をする場合だと以下のような例があるでしょう。

①AIとは何か、AIの仕組み、AIでできることできないこと、どんなデータが必要かなどを学習

②ノーコードAIツールを活用したデータ分析の一般的な流れやツールのデモ体験、操作方法を理解

③ツールを活用した分析演習を実施。基本個人ワークでたまにグループで相談しながら進める。プロのDXコンサルタントのフィードバックも受けつつ、最後に実務でツールを活用するならどう使えるかをグループで検討

学習方法には様々ありますが、インプットした知識を忘れないうちに、実践し、プロからのフィードバックを受けるということを繰り返せば実務スキルは身に付くでしょう。

⑤実践力強化

実務スキルを習得してきたら、最後にフェーズとして実践力をどんどん磨いていきましょう。このフェーズでは日々の業務の中で”小さい実践”ができる機会を創り出し、学んだことをいかに短いサイクルでたくさん経験するかが大事になってきます。

例えば、手始めに今手元にある構造化データを分析して、示唆を導き出すなど小さい成功体験を積みます。これにより「自分にもできるんだ」と気付きを得て、小さな成功を積み重ね、周りを巻き込みながら規模を大きくしていく例が挙げられます。

以上がDX人材育成の5つのステップでした。これら5つのステップを着実に実践していけば皆様のDX推進も大きく飛躍することでしょう。

社員をDX人材に育成する際のポイント

既存社員をDX人材に育成する場合、以下のポイントに注意して、育成を進めていきましょう。

- 現状の可視化をおこなう

- 適切な人選をおこなう

- eラーニングなどで学習できる環境を整備する

- 実務に紐づいた研修をおこなう

- 部署ごとの小さなプロジェクトから始める

- 全社的な支援体制を構築する

- すべてを内製化せず外部リソースも組み入れる

現状の可視化をおこなう

DX人材の育成をおこなうには、組織全体のDXに関する状態を把握することから始めます。社員一人ひとりのDXリテラシーのレベル測定を実施し、組織全体としての課題としての抽出をおこなう必要があります。

DXにおける現状の可視化は、当事者の主観によるものではなく、客観的な指標に基づくものであることが欠かせません。そのため、組織の現状把握については、適切なアセスメントを実施することが現実的な選択肢となるでしょう。

デジタルイノベーターアセスメント「DIA3.0」

エクサウィザーズが提供するDX人材アセスメント「DIA3.0」は、デジタルスキル標準に準拠しており組織と個々の人材の、DXにおける強み・弱みを可視化します。受験者の実力に合わせて質問の難易度が変わる適応型のモデルにより、少ない設問数でリテラシーから実務スキルまでを測定します。ハイレベルなリテラシーと実務スキルを持つ人材の洗い出しと、それぞれの人材に適した役割分担に活用できるでしょう。

適切な人選をおこなう

社内からDX推進人材を育成するにあたって重要なのが、適任者を選抜することです。DXを円滑に進めるためには、テクニカルなスキルだけでなく、周囲の理解を得て巻き込んでいく力も求められます。

適任者を選抜するにあたっては、人事権を持つ幹部の主観に頼るのではなく、アセスメントにより客観的な視点を担保することが有効です。スピード感のあるDX推進には、担当者の成長が欠かせません。アセスメントにより個々の強みや興味の方向性を把握し、それぞれに適した役割をアサインすることで、成長スピードも早まります。

eラーニングなど学習環境を整備する

全社的なDXリテラシー向上、専門人材の育成、両面において学習環境を整備することが欠かせません。具体的な手法としては、eラーニングによる学習コンテンツの提供が考えられます。

その際、提供されるコンテンツは、個々の人材のDXに対する理解度に応じたものであることが理想です。DXの担い手となる専門人材には、全体的なリテラシー向上に関する基礎的な内容だけでなく、より高度なコンテンツが必要になるでしょう。

DXパーソナライズプログラム with Udemy Business

「Udemy Business」には、DIA3.0によるアセスメントの結果に基づいた、個人に最適化された講座が提供される「LXP」としての機能が搭載されています。個々の人材のレベルに合わせた「今必要なコンテンツ」が提供されるため、学習効果の飛躍的な向上が期待できるでしょう。

実務に紐づいた研修をおこなう

DX人材の育成において、IT関連の知識や技術のみを教育するだけでは不十分です。知識の習得だけが目的化してしまい、具体的なDX推進に繋がらない恐れがあるためです。

知識習得のための研修を実施したら、必ず現場の実務と紐づけた実践の機会を合わせて用意する必要があります。学んだ知識を使い、現場のDXを少しずつ進めていく。そのプロセスで必要になった知識をさらにインプットし、現場に反映させるといったサイクルを構築すると効果的な育成が可能です。

部署ごとの小さなプロジェクトから始める

DX人材の育成過程で、いきなり全社的なビックプロジェクトを担当させるのは得策ではありません。まずは、部署ごとの特定の業務をピックアップしてDXを進めましょう。

マンパワーが無駄にかかっている業務があれば、積極的に介入しDXにより解決を図っていくのです。うまく解決できた場合は、その部署の社員から感謝・称賛されることが成功体験に繋がります。このプロセスを繰り返していけば、DXの効果を実感する社員の輪が広がっていくため、全社的なDX推進の気運が高まっていくでしょう。

全社的な支援体制を構築する

DXが失敗する原因の1つに、担当者に任せきりになってしまうことが挙げられます。全社的な支援体制ができていないため、その都度現場の理解を引き出すことに力を注がなくてはならなくなるのです。

こうした事態を避けるには、経営トップから明確なメッセージを発信し、全社を挙げての取り組みであることの共通認識の形成が必要です。既存のやり方に固執し、業務プロセスの変更に抵抗する社員は少なからずいます。こうした抵抗勢力がDX推進の妨げにならないように、全社的な支援体制が必要になるのです。

すべてを内製化せず外部リソースも組み入れる

プロデューサーやデザイナーとしてDXを主導するのは、自社の人材でチームを組織し進めることが望ましいでしょう。反対に、ツールやシステムの実装といった個別のプロセスは、外部に委託することをおすすめします。

すべてを内製化しようとすれば、かなりの確率でリソース不足に陥ります。全体的なデザインはできても、実装が追いつかず全体の進捗が遅れるといった事態が起きてしまうのです。外部に任せる部分を明確に線引きし、限られたリソースを重要な業務に振り分けるようにしなくてはなりません。

DX人材育成に必要な資格や注意点については、こちらの記事でも紹介しています。ぜひ、合わせてお読みください。

DX人材に必要な資格とは? 社内でDX人材を育成する注意点も解説

DX人材育成における、ROIの考え方・ポイントを大解剖

DX投資、人材育成は目的や投資対効果の考え方が異なります。

では、DX人材の育成に取り組む上でROIとどのように向き合うのが適切なのでしょうか。

本資料は、DX推進担当者向けに、DX人材育成を推進する上で重要な考え方3つをお伝えします。

DX人材育成の育成計画や目標を策定する際の参考としてお役立ていただけますと幸いです。

\こんな方におすすめの資料です/

- 人材育成におけるROIとの向き合い方がわからない

- 役員陣に対して、費用対効果の説明がうまくできない

具体的なDX人材育成プログラム例

自社の状況や社員のスキルレベルに応じて、DX人材育成には複数の手法を組み合わせたプログラムを計画すると効果的です。例えば、次のような育成手法があります。

リスキリング

現在の職種・専門分野に関係なく、社員に新たなデジタルスキルを習得させる取り組みです。

- 例:社内でプログラミング基礎やデータ分析研修を開設、オンライン学習プラットフォームを活用した自主学習の支援

OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)

実務を通じて学ぶ育成手法です。

- 例:DX推進プロジェクトに未経験の社員を参加させ、先輩社員の指導のもと業務をこなしながらスキルを習得

外部研修の活用

社外の研修サービスや専門講座を受講し、最新技術や専門知識を習得させる方法です。

- 例:DX人材育成講座や大学・専門機関のプログラム受講、ベンダー認定資格の取得支援(AI講座、クラウド資格対策講座など)

実践的プロジェクトへの参加

小規模でも実際のDXプロジェクトを経験させることが重要です。

例:社内データ分析プロジェクトへの参加、ハッカソンの開催、新サービスのプロトタイプ開発を担当

DX人材サービスはどう選定する?PoCで抑えたいポイントとは

DXを進める上で外部のパートナー、ツールなど、様々なサービスの中から選定する機会は少なくなくありません。数あるサービスの中から、自社にあったDX人材サービスをどのように選定すれば良いのでしょうか。

本資料では、多くの会社でDX人材の育成を支援してきたエクサウィザーズが「DX人材サービスを選定するためのポイント」を解説しています。ぜひダウンロードしてお役立てください。

\こんな方におすすめの資料です/

- DX人材育成の課題を整理したい

- 自社に適したDX人材育成サービスを見つけたい

- DX人材育成サービスの選定のポイントを知りたい

DX人材育成に使える補助金

DX人材育成には色々と費用もかかります。ここで厚生労働省が従業員の人材育成・スキルアップに活用できる助成金制度を用意しているのでご案内いたします。

厚生労働省が用意している人材開発支援助成金は事業主などが雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合などに訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。

令和6年4月には制度改定がおこなわれ、一部コースの支援内容拡充や、手続きの簡素化が図られています。

参考:人材開発支援助成金を利用しやすくするため、令和6年4月1日から制度の見直しを行いました。厚生労働省

人材開発支援助成金には以下の7コースがあります。

| 人材育成支援コース | 令和5年4月より「特定訓練コース」「一般訓練コース」「特別育成訓練コース」を統合し新設されました。雇用する人材に対し、職務に必要な知識・技能を習得させるために訓練を実施した場合に助成されるコースです。 |

|---|---|

| 教育訓練休暇等付与コース | 有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成するコースです。 |

| 人への投資促進コース | デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的におこなう訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するコースです。 |

| 事業展開等リスキリング支援コース | 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコースです。 |

| 建設労働者認定訓練コース | 認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成するコースです。 |

| 建設労働者技能実習コース | 雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコースです。 |

| 障害者職業能力開発コース | 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営をおこなう場合に、その費用を一部助成するコースです。 |

自社にあった助成金コースはどれかよく調べ必要な場合はぜひ申請しましょう。想定よりも低いコストで人材育成に取り組めるかもしれません。

DX人材育成の取り組み事例

DX人材育成の取り組み事例を3つ紹介します。育成のイメージがより明確になるはずです。

サッポロホールディングス株式会社

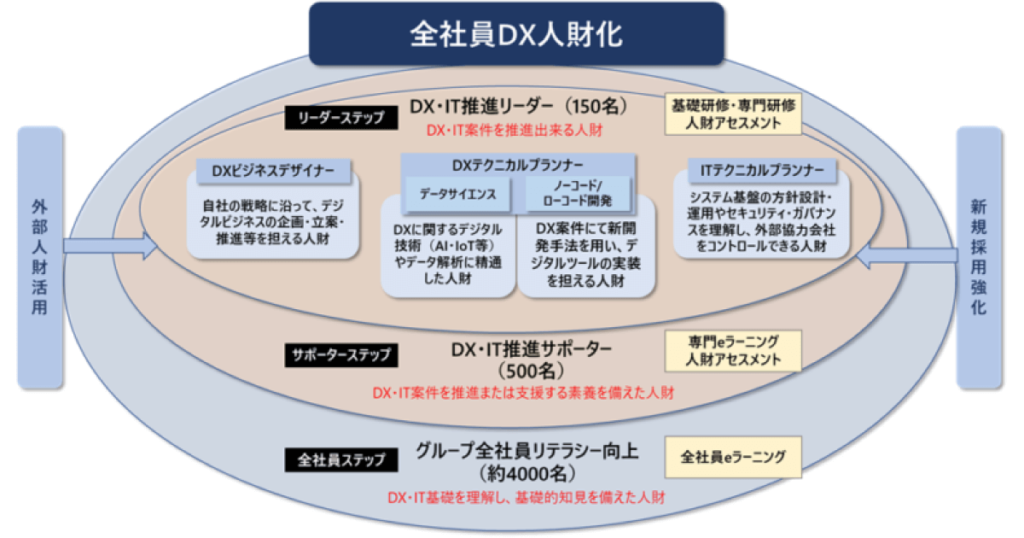

サッポロホールディングス株式会社は、同社グループ全体の約4,000人に大規模なDX人材育成をおこないました。

また、全社から募集された「DX・IT推進サポーター」約500人に対して専用の育成方法を施し、内約150人には「DX・IT推進リーダー」の育成を実施します。

この取り組みは2022年2月から開始し、2023年までにグループ全体の戦略推進力の向上を図り、さらに2024年には、社内で自走的にDX人材育成ができる体制を整える見込みです。

参考:『サッポロホールディングスが、DX人材発掘・育成サービス 「exaBase DXアセスメント&ラーニング」を採用』株式会社エクサウィザーズ

パーソルテクノロジースタッフ株式会社

パーソルテクノロジースタッフ株式会社は2022年1月より、株式会社エクサウィザーズと共同でDX/AI人材の育成をスタートしました。

パーソルテクノロジースタッフ株式会社は2022年1月より、株式会社エクサウィザーズと共同でDX/AI人材の育成をスタートしました。

この育成では、パーソルテクノロジースタッフに所属する社員のITエンジニアが対象で、DX推進で求められるスキルを習得させるというものです。

トレーニングが完了した対象者には、AIを用いたシステム実装などの業務が割りあてられます。

参考:『エクサウィザーズ、パーソルテクノロジースタッフ DX/AI人材の育成を共同で開始』株式会社エクサウィザーズ

中部国際空港

中部国際空港株式会社はセントレアグループ全社のDX人材育成のためにエクサウィザーズの提供するDX人材発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」を活用してDX人材育成を推進しています。

また、基礎となるステップとして、2023年2月からの1年間でグループ全社員約1000人を対象に本サービスのアセスメント及びeラーニングを実施します。これにより、DX人材に必要なスキル・素養を定量化したうえで最適なオンライン学習コンテンツを提供し、継続した学習に欠かせないDXマインドの醸成や、DX実務に活きるリテラシーの習得を支援することになります。

次のステップでは基礎ステップで選抜した100〜200人の社員を対象として、実務に繋がるDXスキルの習得および実際の業務改善や顧客の立場に立ったサービス向上等の取り組みを推進できる組織構築を目指します。

参考:『中部国際空港がグループ全社にDX人材発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」を採用』株式会社エクサウィザーズ

DX推進を成功させる、社内を動かす・うまく巻き込むコツとは?

DXを成功させるためには、社内を動かし、うまく巻き込むことが重要です。その中でも特に経営層を中心にアップダウン的に実施することで、DX人材の育成をより加速させることができます。

本資料では、DX推進・人材育成に不可欠な「経営層の巻き込み」について詳しく解説しています。ぜひダウンロードしてお役立てください。

\こんな方におすすめの資料です/

- DX人材育成の必要性は理解しているが、実際の推進が難しい

- 経営層の理解と協力が得られず、人材育成が進まない

- 全社的なDX推進のために経営層の協力が必要

- DX人材育成の取り組みを社内で加速させたい

- 経営層を巻き込んだDX推進の成功事例を知りたい

まとめ

DX人材育成は時間がかかり根気のいる取り組みですが会社が今後生き残っていくためには必要な取り組みといえます。DX人材育成には本記事で述べた5つのステップを正しく理解し自社に最適な状況で推進していきましょう。

株式会社エクサウィザーズでは2,000社以上、30万人が採用したDX人材育成サービスを提供しています。AI活用がDXを実際に推進しているプロが多い会社だからこそ実現できたプログラムやDXアセスメントを提供しています。興味のある方はぜひお問い合わせください。